現実よりも、本の世界のほうが本当だと思っていた

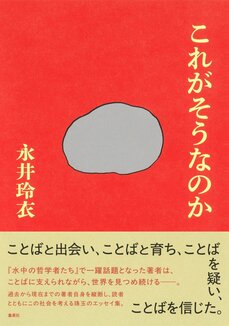

── 第二部の「これがそうなのか」というのは、連載時のタイトルであり、本のタイトルにもなっています。これも詩の言葉といえますね。今夏に上梓されたエッセイ集『さみしくてごめん』(大和書房)にも、友達の言葉として出てきます。

当時、ブラック企業に勤めていた友達が、それまで流れるように喋っていたのに、急に止まって(つぶやくように)「あ、そうなのか。これがそうなのか」って。それが異様で、言葉に言わされているというか、本当のことを言っちゃったというような感じがして。これは詩だと思いました。

── 第二部では読書体験で出会った作品から、衝撃を受けた言葉や、その本や言葉がどう永井さんに作用していったのかが、「これがそうなのか」と思うような体験を交えて語られていきます。

読書体験についてはほとんど書いたことがなかったので、提案を受けてやってみようと思いました。

── 最初の「恥辱だけが」の章では、13歳でウンベルト・エーコの『薔薇の名前』、17歳でフランツ・カフカの『審判』に衝撃を受けた話が出てきます。どれもユニークな本や言葉との出会い方ですが、かなり切実さも感じました。

この本にも書いていますが〈初めに本があった〉んです。本が親であり、本に言葉を教えられた。現実に先立ち、わたしにとっては本の世界が本当であり、そこで閉じていたんです。でも本は現実のほうにわたしを突き飛ばし、現実に対してこれは本当にそうだったんだと学びました。他の人とは逆だということに気づいたんですね。その体験を書きました。

── もともと活字の好きな子どもだったのですか。

文字が大好きで、読むのもすごく速い子どもでした。家で一日中ひとりで文字を書いていたんです。後から親に「〝の〟という字を一日中書いていた」と言われて。新聞の〝の〟や〝か〟に丸をつける、という遊びもしていたらしいです。

── 「はせがわくんなんか」の章では、虚弱な子が登場する長谷川集平の絵本『はせがわくんきらいや』を9歳で読んだ話が出てきます。「あなたはきっと」の章では30歳で出会った若年女性のがんサバイバーの短歌集、ハンセン病療養者の詩の本を取り上げています。こういったケアを必要とする、弱者ともいえる人たちの言葉に惹かれるのにはどんな理由があるのでしょうか。

なぜでしょうね。自分でもよくわからないところがあります。ただ、アーティストの瀬尾夏美さんが、彼らは表現したり伝えたりしようとすると、既存の言葉では伝わらないから、もっと新しい表現方法を見つけようとするんじゃないか、と言っていて。それで言葉が鍛え上げられていき、もっと遠くへと呼びかけようとするから、詩のような言葉が生まれてくるのではないか、という話でした。本当にそうだなと思います。彼らがすごく叫んでいる言葉、聞いてくれと呼びかけている言葉に、わたしは何度でも衝撃を受けるんですね。なぜその言葉が生まれなければならなかったのか、絶えず問い直させられるから目が離せない。それが最も大きい理由かもしれません。

── その叫びを聞いて、自分の中から出てくる言葉もあるのですか。

そうですね。応答せざるを得ない。対話の場で、問いというのはひとつの災いだと思っています。なぜこんなことが、生きづらいってどういうこと、など、災いが問いの形になって現れる瞬間であり、その人の叫びとしての言葉に出会う機会でもあります。そのときに言葉が「聞いてくれ」と言っている。それを聞いてお礼を言われたり、いい反応をもらったりした無数の体験が、自分を支えているんだと思います。

── 以前、芸人の大島育宙さんとフリーアナウンサーの西川あやのさんと三人で「夜ふかしの読み明かし」というPodcast配信をされていました。「その姿を見なかった」の章には、三人で中島敦の『山月記』の読書会をするくだりが出てきます。16歳の永井さんが授業で『山月記』の続きを書く課題に向き合ったという話から、他の二人もやってみたところ、思いもよらない展開が待っていました。

この配信は台本もなく、打ち合わせもせず、三人ともいつも自然とその場で浮かんだ話で進行しています。それぞれキャラクターが立っていて、「そんなことを言うんだ」というような予想できない発言が出るんです。

── 予測が立たないことへの不安は、永井さんにはないのでしょうか。

ないですね。予測がつくほうが嫌じゃないですか。とはいえ、子どもの頃からとても不安になりがちで神経質なんですけどね。

哲学対話を始めたばかりの頃は、事前にマッピングボードを用意したり、練習したりしましたが、やっていくうちにあまり意味がないことに気づきました。もちろん準備したほうが安心という人もいますが、わたしはそうすると話がしっかり聞けなくなるし、待ち構えて用意していたことを言ってしまいそうになる。それが嫌だから事前に考えなくなっていったんでしょうね。ハプニングが多めの人生を送っているのもあって、「おお、そんなことも起きるのか。ふうむ、世界ってそうか」と受け止めるほうです。

── 不安だから何事もいろいろなパターンを準備しておき、そこから外れたら「そういうときもある」とやり過ごす人も多いですよね。

予想できなくても大丈夫ですとか、正解があるほうがつらくないですかとか、いろいろなところで話していると、何が来ても大丈夫な人と思われがちですが、正反対です。あらゆることを予想していないだけで、何かが来るたびにすぐにびっくりしてしまう。でもそうやって、わたしはいつも驚いていたいし、怖がっていたいんです。

── 最終章の「おれたちがこわいか?」では、テロや災害、パンデミックが起こる時代において、他者は何をしてくるかわからない脅威の存在だ、という文章から始まり、岡野八代の『戦争に抗する── ケアの倫理と平和の構想』や、精神障害等を抱えた当事者のための活動拠点である「浦河べてるの家」での「おれたちがこわいか?」という問いかけから、その前提が揺らいでいく変化の過程に胸打たれました。最後は他者に可能性を見ています。

他者は怖くない、大丈夫だよ、と言っているわけではないんですよね。でも「浦河べてるの家」のメンバーのひとりから「おれたちがこわいか?」とぽつりと問われたのに対して、わたしはそれ以前にあなた、つまり他者に怖いと返したくない自分になったということ。それはかなり大きな変化です。最初のエッセイ集『水中の哲学者たち』(晶文社)では、ずっと他者が怖いと書き続けていましたが、対話の場を重ねていくうちにどんどん変化していったのだと思います。あの本を書いたときはまだ学生でしたから、そこからは成長しているはずです。

── 『水中の哲学者たち』では、哲学対話は「聞く」営みだと書いておられました。でも本書での永井さんは聞くことの姿勢が変化して、戦争について対話する「せんそうってプロジェクト」の活動など、「聞く」を糸口に行動へとつながってきたように思います。ここ数年、巷では自分の考えをきちんと言語化して伝える方法に注目が集まっていますが、聞くことも伝えることも、ともに重要です。

それは「行動」より「応答」と言ったほうが近いかもしれませんね。具体的な行動を含むと同時に聞こえているよと応答する、その相互性として「聞く」を捉え始めている気もします。聞き手がいないと語り手というのは成り立たないものだから、「聞く」はとても重要です。でも反対に、「聞く」だけではなくて、わたし自身も語り手として呼びかけることができる。それをいまようやく学んでいる最中です。