キャラクターに対してだからできる踏み込み方

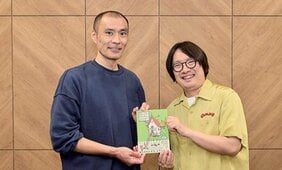

── キャラクターたちへの愛あふれるエッセイを楽しく拝読しました。これまでも好きなものを新たな語り口で書いた『「好き」の因数分解』や、宝塚への溢れる愛を綴った『ファンになる。きみへの愛にリボンをつける。』といった熱量の高いエッセイをお書きになっていますが、今回なぜキャラクターへの「愛」を書こうと思われたのでしょうか?

『ファンになる。きみへの愛にリボンをつける。』にも書いたように、数年前から宝塚にハマるようになって、好きな役者さんが演じる役にのめり込んで観ることが増えました。役に気持ちを重ね、思い入れを強く強くして作品にぼーんとぶつかる。そんな鑑賞の仕方をするようになったんです。

それまでは作品と対峙して、自分の心がどう動いたかをエッセイで書いていたんですが、その登場人物を愛して、公平でも冷静でもない、情熱でぶつかっていく見方をしたほうが面白いのかもしれないと気づいたんです。

宝塚の舞台だけではなく、漫画や小説のキャラクターの中にも、のめり込んで書けるものがあるかもしれない。そう思って連載を始めました。

── 全部で32のキャラクターを取り上げていますね。『エリザベート』(宝塚雪組一九九六年版)のルキーニもいますし、『呪術廻戦』の禪院真希や『宝石の国』のルチルのようなわりと最近のキャラから、『動物のお医者さん』の菱沼聖子のようなちょっと懐かしいキャラ、それから『銀河鉄道の夜』のジョバンニや『星の王子さま』の星の王子さまも登場して、かなり幅広いですね。どうやって選んだのでしょうか。

最初の頃は、読者として読んでて「面白いなあ」と思っていたキャラクターを選び、深掘りして書いていくというやり方でした。

でも、連載を続けていると尽きてきて、だんだんと昔読んだ漫画のキャラクターが出てきました。たとえば急に『ガラスの仮面』の姫川亜弓を思い出して「亜弓さんのこと、私、めっちゃ好きやんか!」となって、久しぶりに読み返して書きました。この人について書こうと思いついて、しばらく読まずにいた作品を読み返してみたら、考えていたキャラクターではなく、別のキャラクターのほうが今は好きだと気づいたこともありました。そのキャラクターのことを思うと心が熱くなって、気がついたら書き切っていた、そんな感じのことが多かったですね。

「このキャラクターが好き」って思うと、その人物の目線で世界が見えてきます。そうするとそのキャラクターにとって都合の悪い人物は敵に見えて「いやいや、そういうことちゃうねん」と言いたくなったりしました。

── 登場人物の中に「潜ってみる」ような感覚で物語を読み直す感じでしょうか。

キャラクターが発する言葉や経験する一瞬を追っていくことで、その人の人生の断片を拾い集め、一本の糸を通して、丁寧に紡いでいくような感じでした。

これはキャラクターだからこそできることだと思います。生身の人にそんなことをしたら失礼ですし、できません。しかし、キャラクターは作者によって開示されている部分があり、開示されていない部分は読み手の想像に任されているわけです。ですから、開示されているものを丁寧に扱いながら、自分の感性でぐいぐいと掘り下げていくことが許されています。

『きみを愛ちゃん』はキャラクターの解説ではなく、そのキャラクターに対する私のパッションの話なんです。本当にそのキャラクターがそう思っているかはわからないけれど、「私はこの人がめちゃくちゃ好きだから、こういう人だと思っています」みたいなエッセイになっていると思います。

子供の頃にはわからなかったキャラクターがわかるように

── 『ガラスの仮面』の姫川亜弓、『のだめカンタービレ』の千秋真一を取り上げてますね。それぞれの才能についての考察が印象に残りました。

千秋先輩の原稿は、私にとっても印象深いです。もともと『のだめカンタービレ』が好きだったので、最初はのだめちゃんについて書こうと思ったんです。でも、あらためて漫画を読み直して「いや、違う、今の私が好きなのは千秋先輩だ!」と気づきました。

才能についてですが、物語において天才って描きやすいと思うんです。キャラが立つから。天才というスペックをつけて特別視するわけですよね。

でも、現実の天才は結果論じゃないですか。こんなすごい結果を残したからこの人は天才だったんだ、という結果ありきです。

一方で、物語の中の天才は、結果が出る前から設定として天才だということが読者にわかっているので、才能と世界の関係性を現実よりもリアルに感じられるんです。成功したり、誰かに勝つことで証明される才能だけでなく、結果が出る前の、もがいて、世界にぶつかるとてもやわな才能の話を目撃することができる。千秋はまさにそんな感じですし、亜弓さんも才能を持つ人が生き抜く姿そのものだと読んでいて思いました。この二つの作品は「物語だから描けるリアルな才能の話」なんだなと思います。

── 『新世紀エヴァンゲリオン』の葛城ミサトのように、最果さん自身の受け取り方が時とともに変わっていったキャラクターについても書かれていますね。

私が初めて『エヴァ』を観た時はまだ小学生で、主人公の碇シンジより年下でした。アスカやレイのような同年代に近い人物に目が行き、その横にいる不気味な存在として大人たちがいて、まだマシなほうの大人がミサトさんという立ち位置。マシとはいえ、得体の知れない、まるで視界の端にしかいないような存在でした。

ところが、大人になって『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』を観た時に、急にミサトさんが視界の真ん中に入って来て、彼女の言っていることがわかるようになりました。そのことにびっくりして、作品の見え方が変わったんです。

子供の頃に読んでいた作品を改めて読むと、「あの頃、自分は何を読んでいたんだろう」と思うほど理解していなかったことに気づきます。理解していなくても楽しんでいたのですが、それは作品の世界に飛び込んで、世界そのものを体験するようなことだったのだと思います。シンジも『エヴァ』で何が起きているかわかっていなかったように、私も何が起きているかわからなかった。でも「何かすごいことになっている」ということだけは感じていて、それで十分に面白かったですし、それもまた特別な体験でした。

大人になったことで、作品を俯瞰で見て、それぞれの人物の価値観や、人間の業や欲が衝突しているドラマを味わうというスタンスに変化したんだと思います。登場人物の心を理解したり考えたりすることも作品の楽しさだと気づいたのは、多分大人になってからですね。

── 子供の頃に楽しんでいた作品を、大人になってもう一度読む楽しさは、そのあたりにもありそうですね。ほかに『らんま1/2』のシャンプーの愛に関する考察も印象的でした。

『らんま』は、私が生まれて初めて読んだ漫画なんです。小学校に入る前くらいに、図書館にあったものを読んだのが最初の漫画体験でした。だから思い入れが強い作品です。

でも、最初期に読んだ時はシャンプーはあまり好ましい存在ではありませんでした。主人公の乱馬の許婚のあかねちゃんのライバルキャラなので「邪魔だな」としか思っていませんでした。でもその印象が、歳を重ねるごとにだんだん変わっていったんです。

シャンプーは乱馬のことが好きなんですが、あかねちゃんがいるから片思いです。ムースっていう幼馴染のキャラクターがいてシャンプーのことが好きなんですが、シャンプーはムースに対しては冷たい。でも、決して見捨てたりはしないんです。そしてムースは、それを「脈がある」とか思わないんです。シャンプーはただ友人としてムースを心配していて、そしてその優しさをムースは素直に受け止めて。とても素朴な、相手を信頼した関係だと思います。その距離感がすごいなと思いました。そのことに気づけたのがすごく嬉しくて、大人になった今も大切に思える作品です。