子ども同士があとで揉めないためにできること

最近は親世帯と子世帯の別居が増えていますが、子どものうちのひとりが実家で両親と同居、ないしは近くに住んで介護も担うというケースもあるでしょう。両親ともに介護から看取りまでとなると、介護期間は数年、長ければ数十年におよぶこともあります。

例えば、実家で同居する両親を介護の末に看取った長男が、「親の面倒を見た自分が実家を相続するべき」と主張するのに対し、ほかの弟妹が「家を売って相続人の自分たちにも均等に資産を分けるのが筋だ」と主張する。すると長男が「おまえたちはマンションを買ったときに親から援助してもらったじゃないか」と主張して、ますます話が行き詰まる。財産分与に関するいさかい〝争族〟はこうした揉めごとが非常に多いのです。

また、「実質的に介護にあたったのは長男の配偶者」ということも多々あります。現在の法律では「被相続人の相続人ではない親族」に特別寄与料の請求権が認められています。特別寄与料とは、「亡くなった家族(被相続人)の家業を無給で手伝っていた」「長期にわたる療養介護を担った」など、被相続人の介護などを無償で行った相続人以外の親族(親にとっての嫁や孫など)が、寄与度に応じた金額を相続人に対して請求できる制度です。

ただ、特別寄与料についてはのちのちトラブルになることが多く、例えば長男の妻が「自分は夫の親の介護のために会社を辞め、看取りまで面倒を見た」と主張したのに対し、長男の弟妹が「親は介護に不満を感じていた」「自分も実家に通ってかなり面倒を見ていた」などと主張し、家庭裁判所に調停申立を行うということが往々にしてあります。

こうしたトラブルを回避するためにも、親が元気なうちから「介護が必要になった場合、どこでどのように暮らしたいか。誰とどのように暮らしたいか」を検討し、周囲に伝えておくことが重要なのです。

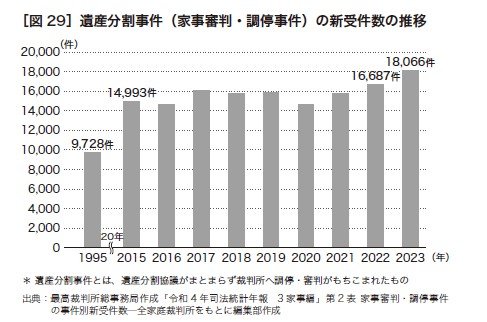

「相続争いなんてお金持ちの話だから、我が家は無関係」「自分が死んだあとは子どもたちで資産を好きにすればいい」「子どもたちの兄弟姉妹の仲はいいから、〝争族〟になることはないだろう」と考えている親御さんも多いと思います。しかし、遺産分割に関する事件(家事審判・調停)の新受件数はほぼ右肩上がりで増えています。

遺産をめぐる争いの価格割合を見ると、訴訟案件の8割近くは遺産額5000万円以下、約3割が遺産額1000万以下のごく一般家庭です。日本では、キャッシュの遺産は少額で遺産のほとんどが持家という人が多く、そのため、〝争族〟に発展するのは「資産になる不動産をどう分けるか」が原因になるケースがほとんどです。