広がる「インプレッション稼ぎ」

問題は、こうした自覚のない投稿による拡散や炎上だけではない。近年では一般のユーザーであっても、まさにこのアテンション・エコノミーの経済原理を活用して広告収益をえようとするインセンティブが働くようになっている。

たとえばXでは投稿のインプレッション数(表示回数)が多ければ多いほど、広告収益の配分がえられるアルゴリズムが一般ユーザーにも導入されたことで、単に自己主張をしたり承認欲求を満たしたりするためではなく、金儲けのためにアテンションを集めようとする人も増えている。

その中には、デマや虚偽情報を流す悪質なものも多い。

このような行為は「インプレッション稼ぎ」といわれ、意図的に人々の不安や怒りの感情をあおるような(アテンションをえやすいような)情報を流すことで、自分自身のアカウントのインプレッション数を上げようとする行為を指す。

写真はイメージです 写真/Shutterstock

写真はイメージです 写真/Shutterstock

すべての画像を見る

実際、2024年の能登半島地震では、被災者を装って助けを求める投稿や、2011年の東日本大震災の津波の動画を加工して、あたかもそれが2024年に発生したかのようにみせかける投稿などが相次いだ。

これは、災害のように情報に対する需要が高くアテンションを多く集めやすい状況において、共感や拡散を狙った虚偽のコンテンツを投稿することで、アルゴリズムを活用して自身のアカウントのインプレッション数を増加させようとしたものである。

このような意図的に虚偽情報を流す行為は決して許されるものではないが、そもそも「インプレッション稼ぎ」が成り立つのは、SNSのアルゴリズムがアテンション・エコノミーに最適化され、投稿の真偽よりもアテンションを重視するしくみが構築されてしまっているからである。

脚注

*1 Kahneman, D. (2011=2014). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux. (村井章子訳『ファスト&スロー─あなたの意思はどのように決まるか?』上下巻、ハヤカワ文庫NF)

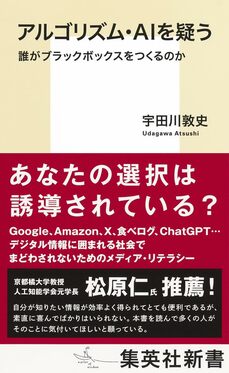

アルゴリズム・AIを疑う 誰がブラックボックスをつくるのか

宇田川敦史

2025年5月16日発売

1,100円(税込)

新書判/240ページ

ISBN: 978-4-08-721363-8

【【続々重版!!】】

★☆★☆各メディアで紹介★☆★☆

2025.7.1聖教新聞にて書評掲載「狭まれた“主体的選択”の余地」

2025.7.5日本経済新聞にて書評掲載「現代必須〈教養〉の入門書」

2025.7.18読売新聞にて書評掲載「ソフト動かす原理解説」

2025.7.19毎日新聞の「今週の本棚」にて書評掲載

2025.8.1新刊ビジネス書の要約『TOPPOINT(トップポイント)』にて書籍紹介

2025.8.15 Lucky FM茨城放送「ダイバーシティニュース」

■内容紹介■

生成AIを筆頭に新しい技術の進歩は増すばかりの昨今。SNSや検索エンジンなどの情報は「アルゴリズム」によって選別されている。しかし私たちはそのしくみを知らないままで利用していることも多い。アルゴリズムを紐解くことは、偏った情報摂取に気づき、主体的にメディアを利用する第一歩なのである。

本書は、アマゾンや食べログなどを例に、デジタル・メディアやAIのしくみを解説。ブラックボックス化している内部構造への想像力を高めることを通じて、アルゴリズム・AIを疑うための視点を提示する。メディア・リテラシーのアップデートを図る書。

■目次■

第1章 アルゴリズムとは

アルゴリズムの日常性、基本構造、AIとの違い‥‥‥

第2章 アルゴリズムの実際

グーグルのランキング、アマゾンのレコメンド、食べログのレビュー・スコアリング、Xのタイムライン表示アルゴリズム‥‥‥

第3章 アルゴリズムと社会問題

認知資源を奪い合う、 情報選別の権力となる、マーケティング装置、偽情報・誤情報を拡散する、ユーザーを商品化するアルゴリズム‥‥‥

第4章 アルゴリズムとブラックボックス

ブラックボックスとは、誰がブラックボックスをつくるのか、アルゴリズムの公開は可能か‥‥‥

第5章 アルゴリズムのメディア・リテラシー

メディア・リテラシーとは、メディア・インフラ・リテラシーの可能性、アルゴリズムを相対化する視座‥‥‥