世代間公平性の新しい形

「75歳以上は自費」という提案に対して、「冷たい」という批判があるかもしれない。しかし、私はこれこそが真の世代間公平性だと思う。

限られた医療資源を、効果が証明されていない高齢者の検診に使うより、若い世代の予防医療や、高齢者の生活の質を向上させる他のサービスに振り向ける方が合理的だ。

例えば、フレイル予防のための運動プログラムや、栄養指導、在宅医療の充実。これらは高齢者の自立した生活を支援し、結果的に医療費を削減する。アメリカの研究では、高齢者向け栄養プログラムの1年分の費用が、病院での1日分の入院費に相当するという。

テクノロジーが変える健康管理

面白いことに、健診に頼らない健康管理の方法は増えている。ウェアラブル・デバイスやAIを使った健康モニタリングだ。

日常的にバイタルデータを収集し、異常があればアラートを出す。わざわざ病院に行かなくても、自宅で健康状態を把握できる。しかも、これらのデータは個人に最適化された健康アドバイスにつながる。

75歳を過ぎたら、年に一度の健診より、日々の健康管理の方がはるかに重要だ。そして、そのためのツールは既に存在している。

過剰診断という罠から逃れて自分らしい老後を送ろう

結論として、私の提案はこうだ。

75歳以上のがん検診は原則自己負担とする。受けたい人は、リスクを理解した上で自費で受ける。公的資源は、効果が証明された予防策と、高齢者の生活の質向上に集中させる。

そして個人レベルでは、自分の健康状態に合わせた管理方法を選択する。テクノロジーを活用し、日常的な健康モニタリングを行う。

これは高齢者を見捨てるということではない。むしろ、無意味な医療介入から解放し、本当に必要な予防とケアに資源を集中させることが重要なのだ。過剰診断という罠から逃れ、自分らしい老後を送るための、合理的な選択だと私は思うのだ。

年齢で線引きすることに違和感を抱く人もいるだろう。しかし、歳をとれば健康の問題も変わるのは生理的なものであるし、どこかで線を引かなければ、非効率な制度は永遠に続く。75歳という年齢は、妥当な境界線ではないだろうか。

大切なのは、この変化を恐れないことだ。ムダな健診には依存しない、しかし予防は継続的に適切に行うという新しい健康管理の形を受け入れていく。それが、超高齢社会を賢く生きる知恵だと私は確信している。

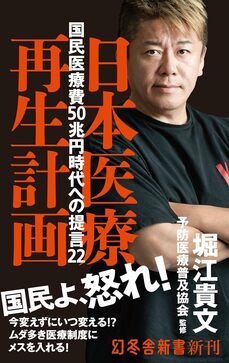

文/堀江貴文