本音あふれる意欲作

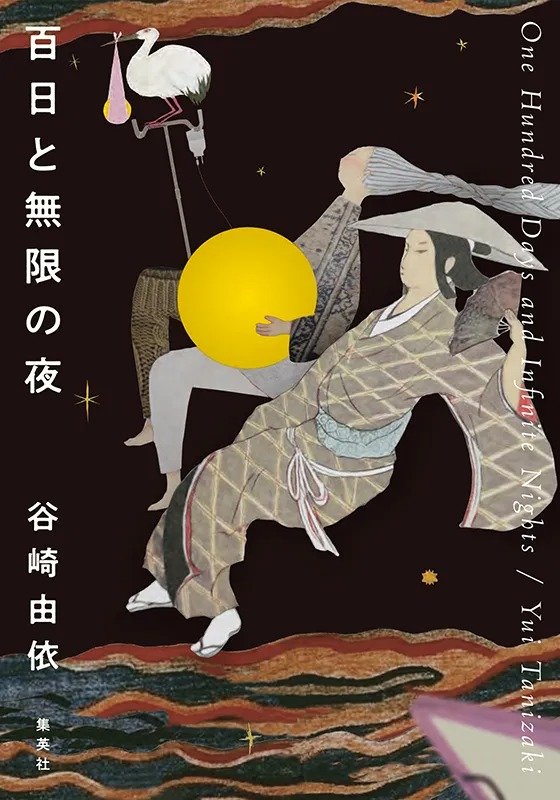

谷崎 『百日と無限の夜』は、私自身が切迫早産で入院し出産した経験をもとに書いた小説なのですが、まさにその三ヵ月にわたる入院中に『すばる』で連載されていた『マザリング』を拝読したんです。入院中は自分でも驚くくらい全然本が読めない、頭が働かなくて、どんな言葉もあまり自分事として入ってこないような感じだったのですが、この中村さんの作品は読めました。私が求めている言葉はここにあったんだ、と救われたように感じて。この対談にもあらためて読み返しながら来たのですが、もう何度目かなのに泣いてしまう箇所がありました。今日はご一緒できて感激です。

中村 そんな、うれしいです。私も谷崎さんの作品を以前から追いかけているのですが、『百日と無限の夜』もとても面白かったです。切迫早産の詳細についての描写はドキュメントとしてひりひりするリアリティーがあるし、お腹に子を持つ主人公が自分の胎内巡りをするかのような展開には読み手もろともその旅に道連れにされるような臨場感がありました。その二つの場面、つまりものすごくリアリスティックな病室に居ると思ったら、次の瞬間には幻想的な異世界に引きずり込まれるというのを、時間の流れすらも超えて何度も往還するのが本作の魅力のひとつですね。

谷崎 ありがとうございます。入院中はかろうじて自由になる片手を使ってiPhoneで日記を書いていたので、病院の場面はそれをベースに作りました。あと、当時は絶対安静でひたすら寝ていることしかできなかったので、ものすごくたくさん夢を見ていたということもあります。体が縛り付けられている間に意識がいろんなところに行く感じ、それをフィクション的なものを入れることで出したかったのかもしれません。

中村 この書きぶりというか、構成も谷崎さんの新境地ですよね。最初はすごくエッセイ的な流れでスタートするんだけれども、そのうち異界の生物たちが出てきて小説的になる。と思ったら、今度はその文章にくっ付いた括弧のなかで、谷崎さん自身かあるいは男性優位社会の外にオミットされた女性たちの本音みたいなものが、ぶわぁっとぶっちゃけた語り口で連なっていく。もしかしたら普通小説家が原稿には書かないようなSNS的な言葉が沢山出てきますよね。そこに、私たちがこれまで携えてきた言葉では表せないことを何とか言葉にしようとする新しい語り口の発明を見ました。エッセイ、小説、SNS的な呟きという全体が非常にシームレスで、チャレンジングな手触りでした。

谷崎 出産直後はどうしても完全にフィクションだけのものが書けなかったんです。物語が赤ん坊と自分のいる繭の中でしか育たないというか、どうしても子どもとの物語が強烈過ぎて他のものは出せない、みたいな中で書き始めました。でも事実の記録だけではなくて実感を書いていこうとしたときに、私にとってはそれはやはり、小説の言葉とならざるを得ませんでした。それでエッセイと小説の垣根を反復するような構造になったんだと思います。

中村 私もドキュメンタリーとフィクションの境界を越えることに挑んできましたが難しい部分もありますよね。括弧内での自己言及的な部分についてはどうですか?

谷崎 誰も自分の言葉を聞いてくれなくて、まるで括弧内に存在しているかのような感覚でいた時期が長かったんです。高校までは下手に本音を話すと、まわりとずれているので気味悪がられるし、逆に大学時代は話そうとしても、それまで話す訓練をしてきていないので、周囲の賢くて口の達者な学生たちには侮られるようで、話せませんでした。誰も私の言葉など聞きたくないし、聞かないだろうなと。小説家として扱ってもらえるようになってからは、皆が私の言葉を聞いてくれる、読んでくれるようになり、うれしかったのですが、子どもを産んだときにまた自分が括弧内に入ったなと感じまして。それまでとはちょっと違う意味合いでだとは思うんですけど。でも、だからこそ今括弧内にいる私は、逆に気楽に好き放題喋ってみようという試みですね。

中村 はっちゃけた谷崎さん、すごく良かったです。ここには私たちの実感がある。それから一方で、主人公と鏡合わせのように現れる班女という女性がいました。世阿弥による同名のお能「班女」から取られたと思いますが、能は「物狂い」の女性を四番目物として据えて、一大ジャンルと捉えていますよね。それはすごいことだなと思っていて、実は私自身、岩波書店『図書』での「女が狂うとき」という連載で、能における狂女についても扱う予定で、非常に切迫感をもって読みました。彼女を今回の小説に取り入れるアイデアはどのようにして生まれてきたのでしょう?

谷崎 十年以上前のことなのですが、「さかなの娘」という小説で初めて若狭地方を書いたとき、能を観なければと思いました。というのも網野善彦の論文を読んだらその地域の鋳物師たちが能役者でもあったと書かれていたので、中世の大衆芸能だったころの能ってどんな感じだったのかなと気になったんです。それで京都の観世会館に行ったら、たまたまかかっていたのが「隅田川」で、川べりで笹を持って舞う狂女が強く印象に残りました。以来ずっと彼女の姿がイメージとしてあって、川を見ると彼女が浮かぶようになり、これはいつか何かに書くのだろうなと思っていたら今作で出てきました。ただ「隅田川」の物狂いには名前がなくて不便なので、設定などから同一人物とされている、別の謡曲「班女」のシテの名前を使わせてもらいました。

中村 川というのは日本ではこの世とあの世の境界であり、接続地点なんですよね。中世以来、日本人は川辺で死者を焼いたり弔ったりして、辺境の民が川辺に集まり、やがてそこで芸能も生まれていく。今回この対談のために『河原にできた中世の町―へんれきする人びとの集まるところ―』(網野善彦 著、司修 絵、岩波書店)を持ってきたのですが、川辺には鬼もくれば妖怪も現れる。まさに今回の谷崎さんの世界です。そして小説のなかで班女が現れる病院というところもまた生死をめぐる場所ですね。この小説は胎内巡りであり、あの世とこの世の境目をさすらう物語なので、主人公が自分を見つめるときに班女が現れるという設定がとても効果的でした。

谷崎 この絵本、すごいですね! 私が見たいと思い続けた風景が描かれています。

班女については、半分あの世の存在である女が、ファウストにとってのメフィストフェレスみたいに、寝たきりの「わたし」の魂だけをあちこち案内してくれたら面白いかなと。それも敵なのかバディなのかわからない距離感でかかわってくる。ひとりで壁打ちみたいにああだこうだと考えることも、いつの間にか独白で終わるのではなく、彼女との対話になってゆきました。

妊娠・出産の異界性

中村 谷崎さんは福井県のご出身ということで、作中には思い出を織り交ぜながら若狭湾の景色が描かれていますね。

谷崎 住んでいたのは福井市内で嶺北なので、嶺南の若狭地方とは距離もあります。近世以前の行政区分では別の国で、地元というのは僭越なような、申し訳ない感じもあるのですが、その微妙な距離感が憧れのようなものにも繫がっていて、これまでも何度か作品のモチーフにさせてもらってきました。若狭湾は海水浴の帰りに寄ったことがあり、それが信じられないくらいきれいな海で。そのとき見たのは産小屋のある浜そのものではないのですが、砂浜のきれいな地方だという印象はあります。産小屋の床には清浄な砂を敷く必要があって、日本で一番最近まで使われていた産小屋は若狭湾沿いにあるそうです。

中村 先日ちょうどその若狭湾の産小屋について『若狭湾沿岸の産小屋資料集成』(若狭路文化研究会 げんでんふれあい福井財団 山本編集室)所収の「産小屋の習俗と『ウブスナ』の発見」(仮題)金田久璋著という論文を読む機会があったんです。前述の『図書』での連載で産小屋のことを書いたら、それを読んだ方がお送りくださって。そこに高取正男著『神道の成立』(平凡社選書)を引きながらこんなことが書いてありました。産小屋はあの世とこの世の接する場所であり、さらに特筆すべき点として、あの世のほうがこの世に突出する瞬間であり、この世のなかでありながらあの世の露頭をみる場所であると。つまり、一般に死や解脱というのはこの世からあの世へと向かう志向性なのだけれども、出産は逆。胎児とともにあの世が私の子宮から露出し、露頭する、死の影が一緒にせり出てくる。このイメージは、私自身が産んだときの感覚にすごく近いです。

谷崎 あの世がせり出してくるというのは私もよくわかります。まさに風穴が開くという感じ。そう考えると胎児、新生児というのはまだ半分あの世にいるというか、やっぱりまだ完全に人間ではない何かなんですよね。

中村 そう、胎児はまだあちら側にいる不安定な覚束ない存在。だから妊娠・出産は異界との接続体験なんですよね。現代の文明化された社会の中では、直接的に死に触れることってすごく少ないですよね。かつてはイニシエーション=通過儀礼というものがあって、成人とみなされた人間は親や組織に守られずに祖先の霊やら神的なものに一人で直接的に触れるという儀式が存在していましたが、そういうものを一切失くした現代人にとっては妊娠・出産はイニシエーションのようなものだと思ったんです。こんなにもプリミティブに生死の入り乱れる体験というのは衝撃的で、まるで神話の世界に入り込んだみたいだと圧倒されました。

谷崎 私は、切迫早産になって子どもが一〇〇パーセント生きて生まれるかわからないと言われたときに、ああここは、私の子宮の中は、まだこの世じゃないんだとすごくリアルに感じられるようになりました。赤ん坊はたしかにここにいるけれどもそこは異界で、すごく近いのにすごく遠いという、二つの相反することが同時に起きているのがとてもふしぎでした。

中村 自分の体のなかに圧倒的な他者であり外部性であるものを有する状態って距離的な感覚が麻痺しますよね。虚無的な宇宙空間のよう、とでも言えばいいのか。

谷崎 あとは以前に、私と全く同じ切迫早産の状況で入院して、でもその方の場合は入院三日目にもう生まれてしまったという話を聞いたことがあって。でもその方と三ヵ月持ちこたえた私とで一体何が違っていたのかなんて、何一つ説明が付かないんです。確かに私は頑張ったけど、それは多分結果とはあまり関係ない。出産の現場って嵐が吹き荒れているようなもので、その強風のなかで命は、両極端に揺れている。ここまで医療が発達していても、どう転ぶかは予測も説明も付かない領域で。そして無事に生まれてきた後だって、SIDS(乳幼児突然死症候群)とかで理由もなく死んでしまうことがある。こんなにも存在そのものが不確実なものにこれまで自分は触れたことがなく、しかも、こんなに不確実なものが今の自分にとっては何よりも大事なんだという、その両方に驚きがありました。

中村 そして子どもの存在が不確実な期間って、母である自分もまた不確実なものになりますよね。

私は子どもが新生児期の間、しばらく失語症のような状態になったんです。急に何もかもがそれまで自分が携えていた言語では説明できなくなってしまった感じというか。それを詩人で作家の森崎和江は「わたし」という一人称単数から妊娠した自分がこぼれ落ちると書き、妊婦の私を表す言葉がどこにもない、その孤独は百年二百年の孤独ではないと言うのですが、まさに私の失語症的状態も、これまでと同じ言語は使えないという感覚でした。

谷崎 まさにそうでした。子どもは何もしゃべれないし、私はどうしてか全然言葉が出てこなくなってしまっていて。ずっとよくわからない世界をぐるぐるしているような感じでした。でも、ふしぎと子どもとの意思疎通で困ったことは一度もなかったんですよね。まるで二人で一体でそれこそ神話の世界にいるようだった。その状態が分かたれて再び現実に帰ってきたと感じたのが、子どもが乳離れしたときと言葉を覚えたときでした。今や五歳半にもなりすっかりよくしゃべるんですけど、むしろ色々と意思疎通できないことが増えたし、私自身もあれをやらなきゃこれをやらなきゃと自分のことにも目がいくようになりました。

中村 神話の側にいた子どもが人間になるにつれ、母もまたせり出していたあの世から切り離されて閉鎖的な自分に戻っていくということなのでしょうね。それがすごく寂しかったことを思い出しました。