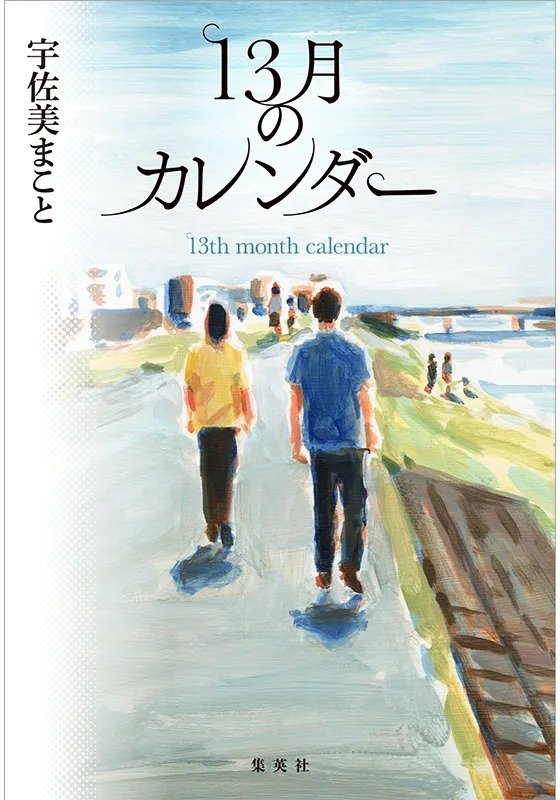

戦争を「語る資格」は誰にある?

――松浦さんは、母親のお腹の中で被爆した「胎内被爆者」です。被爆者が経験した惨状やその人生だけでなく、彼らの周りにいる人々の心情にも焦点を当てた本作を、どうお読みになりましたか。

松浦 私は一九四五年の十一月に生まれたので、戦争のことは知らないんですよ。昔、『戦争を知らない子供たち』という歌が流行りましたよね。あれは、私のことだと思っているんです。だけど、三十代から愛媛県原爆被害者の会の活動に関わるようになって、母を含む年長の被爆者から証言をたくさん聞いてきました。『13月のカレンダー』は、彼らが話していたような惨状がその目で見たかのように書かれていて、本当に驚きましたね。そして何より、被爆者の思いを乗せた小説になっている。ありがたくて、今日までに三回読んできました。

宇佐美 三回も!

松浦 はい。大きな声では言いたくないんですが、原爆文学はほとんど読んだことがないんです。読むべきだと思うんだけど、読むのが辛くて苦しくて……。今回は読む機会をいただいたので、一生懸命に。

宇佐美 読んでくださってありがとうございます。私としても、当事者の松浦さんから感想を伺うのはとても緊張することでした。子どもの頃は周囲に戦争体験者がたくさんいて、戦後生まれの私たちは「あまちゃん」(甘い)と言われていた時代でした。彼らの苦労ももちろん知っていたので、実際に体験していない私たちが戦争を語れない、語る資格はない、とも感じていたんです。そんな葛藤に向き合いながら書いたわけなんですが……。

松浦 見たことのない世界なのに、よく書けるなあ、と。社交辞令でなく、真実そう思いました。読みながら、何度も何度も涙して。被爆者の心情もよく捉えてくださっていて、語り部に匹敵する作品だと思いました。

宇佐美 たくさん手記集を読ませていただいたんですが、原爆投下後の惨状もさることながら、戦後の差別とか偏見の話に大部分が割かれているんですね。人に知られるのが怖かったとか、就職とか結婚の時に差別されたとか。あとは子どもに遺伝するんじゃないかという不安や恐れを綴っている人も多かったです。これらも原爆の被害の中に入りますよね。

松浦 小説の中に、隠していた被爆者健康手帳が孫に見つかって、祖父が狼狽するシーンがありますね。その体験がその子に影響を与えて、歪んだ性格とか生き方に繫がっていくという。あそこはやや過剰な気もしたけれど、実際にそういうふうに感じた人もいたかもしれない。そもそも手帳を取らなかった人もいるし、手帳を取っても「おたくは医療費がタダになっていいわね」と言われてその後は使わなかった人もいるし。そういうことを非常に細かく調べていると思いました。

――物語は、原爆が投下された当時七歳だった少女と、十四歳だった少年の体験から始まります。

宇佐美 子どもの目線で、原爆を書きたいと思ったんです。大人の目線で書かれた手記はたくさんあるんですね。でも、その場にいた子どもはどんなふうに感じたのか……たとえば本作の中で、七歳の少女・喜代が、何もわからない赤ん坊と自分を比較して、「自分は戦争で死ぬ」ということを理解している分だけ、まだ幸せなんじゃないかと思いを巡らせるシーンがあります。これが当時の子どもたちの心情だったのではないか、と想像したんです。本当に訳もわからないまま殺されていった子どもたちが大勢いたはず。この目線に、読者を引き込みたいと考えていました。

松浦 この場面はもしかして、私たち愛媛県原爆被害者の会が発行した体験記のあの人の話を参考にしているのかな、と連想した箇所もありましたよ。

宇佐美 はい、読ませていただきました。正直、そんなに原爆のことを身近には感じていなかったんです。でも、愛媛県って瀬戸内海を挟んで広島の対岸にあるから、被爆者や被爆二世のかたが、結構いらっしゃるんですね。こんなに近いのに無知だったのだから、もっと離れた地域にいたらなおさらだろう、と思います。

松浦 私は、被爆地ではない愛媛県で生まれ育ったことで、逆に苦しまなかったところもあるんですよ。高校卒業までは原爆被害の恐ろしさを知る機会もないから、母親は戦争中に交通事故にでも遭ったくらいの感覚で。その後、被爆者と出会っていろいろ知ることになるんですが、広島や長崎で育った胎内被爆の仲間たちは、被爆後の「残骸」みたいなものを体験しています。根拠のないデマに怯え、差別や偏見にさらされることも多かったのだろうと思います。

――『13月のカレンダー』でも、松山に暮らした被爆者とその家族が描かれています。そもそも、この小説を書こうと思った理由を教えてください。

宇佐美 地元紙の『愛媛新聞』で、ある投書を読んだんです。投稿者のお兄さんは広島で働いていて、原爆が投下される前日の一九四五年八月五日には愛媛県に帰省する予定でした。ところが船が欠航となったため、その日は広島に留まることに。翌六日に閃光を浴び、二十歳で亡くなったそうなんです。本当に運命のいたずらとしか言いようがないですね。でも、こういう体験をした人がたくさんいただろうと思うんです。この戦争の悲惨さを書けたらと思ったんですが、さっきも言ったように、自分にはその資格がないと思っていました。

松浦 それは私もそうですよ。被爆体験の継承が課題だと二、三十年くらい前から言われていますが、私にはできないと思ってきました。今も半分、そんな感覚です。

宇佐美 被爆者の松浦さんでさえそう思うなら、私なんてなおさらですよ。でも『羊は安らかに草を食み』で、満州からの引き揚げについて書いたんですね。たくさん手記を読んで執筆したのですが、かなり反響がありまして。九十歳を過ぎた方からお手紙をいただいたり、「大叔母は子どもをみんな大陸で亡くし、一人だけで日本に帰ってきたと聞いています」と、ご家族の体験を聞かせてくれる方がいたり。この経験から、物語を紡ぐことは、何か力になるんじゃないかと思ったんです。物語に戦争の歴史を盛り込めば読んでもらえるし、感情移入もしてもらえる。

松浦 そう思います。被爆体験記を出しても、手に取って読んでくれる人はそう多くはないんですよね。国とか県の補助金をいただいて刷って、公立私立を問わずに学校とか図書館に寄贈して回るんですが、なかなか読まれない。だけど、今回のように小説という形で書いていただければ、作家さんのファンとか、書店で装丁を見て惹かれた人とかに、手に取っていただけますよね。

宇佐美 お会いしたらぜひ伺ってみたかったのですが、この先どんどん、被爆者の方が亡くなっていきますよね。これからの活動って、どう考えておられるんですか。

松浦 うーん、なかなか難しいですよね。

宇佐美 どういうふうに続けていかれるのかな、と。

松浦 今年は被爆八十年ですけれど、これからも九十年、百年と続いていくじゃないですか。被爆者がいなくなっても、慰霊祭はずっとしてもらいたいと思っているんですね、原爆の悲惨さを社会に訴えていくためにも。ただ問題は、間違いなく被爆者団体は消滅していくということ。被爆二世だっていずれはいなくなる。当事者運動というものを、どうしていけばいいのかは……。

宇佐美 でも語り継ぐという観点で言うと、やはり高校生や大学生など、若い方が活動してくださるのは心強いですよね。

松浦 そうですね。ただ……私は、知識としてはある程度お話しすることができます。先人から聞いたことも最大限に伝えます。それが自分の役割だと思っているからね。でも、もう一つ大事なのはやっぱり描写する力ですよ。私は作家さんのように、その場の光景とかを十分に伝えきれない。私は情景描写をまともにできないからダメだな、と思ったりもするんです。加えて、その時の恐怖とか感情を再現して第三者に伝えることも難しいですね。そういう意味での被爆体験の継承は私にはできないと、もう最初からそう思っているんです。でも『13月のカレンダー』を読んで、実際に体験していなくても継承できる人がいるんだなと、本当に感心したんです。