――小説家と美術館館長、という組み合わせは珍しいのではと思うのですが、二人が親交を交わすようになったきっかけとは?

高橋 学生時代ですから、もう五〇年以上前になるのかな。ケネス・クラークの『ザ・ヌード』という裸体芸術論を、芸大の私の先生(東京藝術大学名誉教授の佐々木英也)が翻訳したんですね。先生が主催で、その本に関するゼミが開催されることになった。八王子の「大学セミナーハウス」で、何泊かしましたよね。

篠田 三泊四日だったと思います。

高橋 そのゼミにはいろいろな大学から学生が集まってきていたんですが、当時まだ一年生だった篠田さんも参加されていました。

篠田 たまたま家に『ザ・ヌード』を持ってきた人がいて、読んでみたら面白かったんですよ。当時は自分でも油絵を描いてみたりと、アートにすごく興味があったんです。それで、あの本の翻訳をした先生のゼミがあると知り、参加しました。

高橋 伝説的な話があって、打ち上げの時に……。

篠田 まさかあの写真を出すんじゃないでしょうね!?(笑)

高橋 じゃあ、作品の写真だけ。(スマホを操作して画像を出しながら)アングル、という一九世紀フランスの画家の『泉』という作品です。有名なヌードなんだけども、これを彼女が再現したんです。

篠田 補足しますと、もちろん服は着ていました。という、そういった御縁です。

――アートの世界で出会った篠田さんが小説家になったと聞いた時は、高橋さんとしては驚かれたのではないですか。

高橋 そうですね。「小説すばる」の新人賞をもらったらしいと共通の知り合いから聞いた時は、アングルのあの女性が……と驚きました(笑)。受賞はいつのことでしたか?

篠田 一九九〇年です。私は当時、三五歳でした。

高橋 じゃあ、僕は三七歳の頃。国立西洋美術館に籍を置いて、一番忙しくしていた時だったかもしれない。

篠田 西洋美術館で新しい展示があると、昔の悪い仲間を引き連れてよく観にきていました。展示を見ていると、後ろから「おっ!」みたいな感じで高橋さんがやってこられて、レクチャーしていただいて。お話を伺いながら作品を見ると、やっぱり面白いんですよね。高橋さんの専門は、美術史ですよね。

高橋 世の中にあまり知られていない作家を見つけるのも好きなんですが、有名な作家たちの、世の中にあまり知られてない面を見ていくのが好きなんですよ。酒飲みだったり、実は女癖が悪かったり、ヘンな癖だとか趣味嗜好があったり。そういった日常的な作家の人生のフェーズと、作り出すものの間合いというか、緊張感がとても面白いんですよね。

頭を空っぽにさせてくれる経験が人を癒してくれる

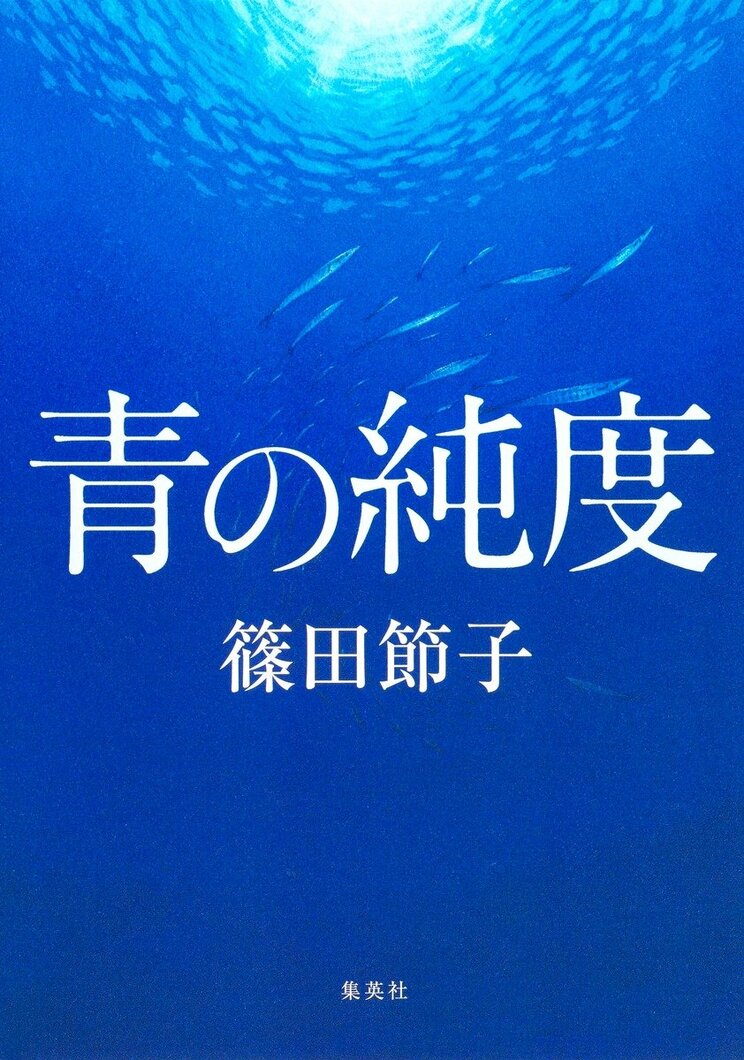

――今回篠田さんが執筆された『青の純度』はまさに、作家の人生と作品との間の緊張感がテーマの一つになっていたと思います。九〇年代に一大ブームを築き、令和の日本で再びブームが巻き起ころうとしている画家ジャンピエール・ヴァレーズを巡る物語です。

高橋 引っかかるというか、自分の中から引っ張り上げられるものがいろいろあったんですが、例えばジャンピエール・ヴァレーズという名前。

篠田 フランス人のバイオリニストと同じ名前なんです。後で気づいて、しまったなと思ったんですが。

高橋 バイオリニストもそうなんだけど、僕がパッと思い浮かんだのは、画家のカシニョールです。

篠田 えっ。それはどうしてですか?

高橋 もしかして、全然イメージに入っていなかった? ジャン=ピエール・カシニョール。

篠田 ……本当だ。ジャン=ピエールですね。

高橋 七〇年代〜八〇年代に、売れに売れた作家じゃないですか。非常にポピュラリティーが高くて、黒柳徹子さんなどとも仲が良くてメディアにも積極的に露出していて。カシニョールを日本に売り込んでいったのが、銀座にある「ギャルリーT」なんです。オーナーの方がパリに行っていろんな作家たちを見て、その中から見つけて売り出したのがカシニョールだった。もしかしてTさんとカシニョールの関係もお話のヒントにしたんじゃないかと思ったんですが、違いましたね。

篠田 今、ものすごくびっくりしています。この本を読んでカシニョールを連想してくれた方って、たぶん高橋さん一人だと思います。みなさん、ラッセンとかを思い浮かべると思うんですよ。私自身、ラッセンはこの小説を書くうえでヒントにした画家の一人でもありますし。

高橋 カシニョールもとても売れた作家なんですが、ラッセンよりちょっと前の世代なんです。本国のフランスでも売れていたけれど、やっぱりバブルの頃に日本ですさまじく売れた。

篠田 確かによくリゾートホテルの画廊に行くとありますよね、カシニョールの絵が何枚も。

高橋 当時は百貨店などで画家の展覧会をやって、売っていましたよね。日本人はギャラリーに行くなんて習慣は基本的にないから、一般に見せるんだったら百貨店だったわけですね。百貨店の全盛期も重なり、カシニョールはバブル時代のアイコンの一つだったんですが、そうか、偶然の一致なんだ。ラッセンは、もちろん知っているけれども、恥ずかしながら、まともに見たことはないですね。

篠田 私もそうでした。美術を少しでもかじったことのある人は、あの当時スルーしていたと思うんです。よく覚えているんですが、友達何人かで横浜へ遊びに行ったらホテルでラッセンの展覧会をやっていて、たまたま見たら「えっ、これを絵画として売るの?」と。生意気盛りだったんですよ。

高橋 そういう反応になりますよね。

篠田 でも、数年前に全く違う反応を経験したんです。母を長いこと介護していた時期なんですが、一、二か月に一回、今日は母が途中で目を覚まさないでくれるかなとなった日に、夜に車でリゾートホテルに行って、食事を摂ってプールでちょっと泳いで少し寝て、翌朝早く帰ってくるという生活をしていたんです。ホテルの地下の画廊の前をとっとっとっと歩いていたら、目の前にぱかっと南の島の風景が現れた。それが、ラッセンの絵だったんです。母の介護があるからどこにも旅行に行かれないし、家からもほとんど出られない状態でその絵を見た途端に、「ああ、ここ行きたい」と。「この絵の中に入って、もう出てくるもんか」となった。

高橋 おおっ。『青の純度』の主人公と同じ体験をされていたんですね。

篠田 他の方の海の絵って、例えば波が激しくて船を難破させる可能性も想起させるし、水の中ではいろんな生存競争が行われているかもしれない。リゾート地の美しい海岸の後ろには必ずと言っていいほどスラムがあるし、たいていテロとか戦争の歴史を封印する形でリゾート自体が成立している。でも、自分が見ている絵はそういったことを一切感じさせず、純粋な楽園を描いている。それは深みがないということなんですが、深みがないということイコール、心が疲れ切っている時にも受け入れられるということなんですよね。じゃあ、今まで自分が見てきた絵画というのは、何だったんだ、と。むしろ、見方の問題なのかもしれません。何か芸術的な深遠みたいなものを絵から読み取ろうとしていたし、テーマとかメッセージを読み取ろう、読み解こうという感覚がどこかしらにあったんです。

高橋 そうなんですよ。日本人はお勉強が好きなんです。

篠田 これはどういう意味があるんだってついつい考えて見てしまうんだけども、テーマやメッセージ性のない絵は、頭を空っぽにさせてくれる。その経験が、人を癒してくれることがあると気づいたんです。

高橋 カシニョールなんかもまさにそうですよね。何の深みもない。花の色はきれいだし、海はどこまでも青く、どの女性もみんな物憂い。それがいい、という人がいっぱいいたから売れたわけです。

篠田 バブルの時代、ラッセンもそうだしヒロ・ヤマガタなんかもあれだけ圧倒的な人気があったわけじゃないですか。その絵を前にして、たくさんの人たちは何を求めていたのか。絵画の大衆性と芸術性について、小説を書くことで探ってみたくなったんです。