時代に取り残されている日本の打者

結果論からの推測になりますが、なぜメジャーは三振率が増えて「投高打低」が解消し、日本は三振が減っているのに「投高打低」が加速しているのでしょうか?

本来、日本の常識から考えると、投手のレベルが上がると三振が増えると思うでしょう。打者側から考えても、打者のレベルが上がったから三振が減ったと考えられます。しかし、実際にはメジャーと日本球界で逆の現象が起きているのです。

この疑問について、私なりに考えてみました。おそらく高めのフォーシームへの対応の差が、日米の逆転現象を引き起こしているのだと推測できます。

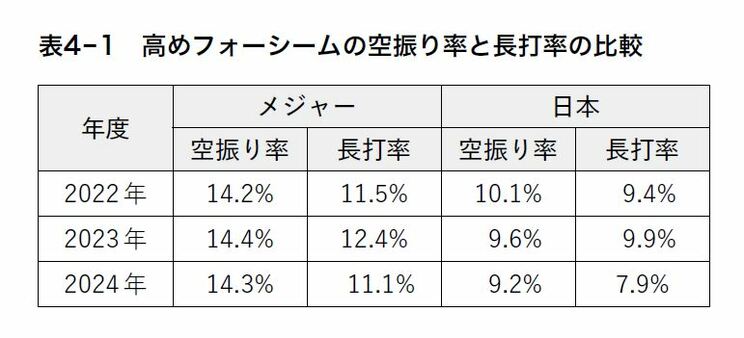

高めのフォーシームの弱点と強みを考えてみてください。高めというのは、長打が出やすい球です。その一方、空振りもしやすい球ともいえます。ここでメジャーと日本球界の高めのフォーシームに限定して、直近3年間の空振り率と長打率の割合を調べてみました。

簡単に説明すると、メジャーの空振り率も長打率も、ほぼ横ばいといっていいでしょう。日本は空振りする確率が減少していますが、23年に0.5%上がった長打率は、24年に大きく下がっています。

24年、日本球界で使用したボールが「飛ばない」とされていました。実際に飛ばない影響はあったのでしょうが、この3年間の本塁打率を見ても22年から24年までは下がり続けています。「飛ばない」ボールを使っていなかったとしても、前年度より下がっているのは間違いないでしょう。

こうした数値が出る理由を私なりに説明します。

長打狙いの打者が多いメジャーでは、高めのフォーシームに対してホームランを狙います。しかし、その一方で空振りのリスクは高くなります。

力を入れてスイングするし、速い真っすぐに対して早めにタイミングを取るので、変化球にタイミングが狂いやすくなります。空振りが多くなるのは仕方ないでしょう。

その逆で日本球界では、高めのフォーシームに空振りをしないようなスイングを心掛けます。その結果、ミートしても力負けしてファウルになり、フェアーゾーンに飛んでも詰まらされて力のないゴロになります。

高めの真っすぐに空振りしないためには、高めのボールゾーンに手を出してはいけません。どうしても「見る」を優先してしまいます。その分、タイミングは遅れるし、「打つ」より「見る」が優先するため、力強いスイングができなくなります。

当てることはできても、長打できるような力強いスイングはできなくなります。