今こそ分断に橋を架ける技術を

李 今回、僕は本の中で多様性が失敗する話も一応書いていまして、たとえば白人、アフリカ系の人、アジア系の人、男性、女性、LGBTQと、いろいろな人たちを同じ空間に集めて、「じゃ、働いて」と言ってもうまくいかないんですよ。やはり「どういうふうに協力し合えるか」ということがすごく大事で。

先ほどのフェミニズムの話でいうと、「フェミニズムとは西洋のもの」というイメージがどうしてもあって、「男女平等」というのも結局西洋的な価値観の押しつけではないのか?というように批判されがちだと思います。ですが、ハーバード大学のダニエル・アレンが述べているように、上から理念を押しつけるのではなく、いろいろなコミュニティーが交差していくことでボトムアップ的に、「男女平等」のような理念が生まれていくことが理想だと思うのです。

アメリカによるアフガン侵攻でも、「ムスリムの女性たちを解放する」というメッセージと施策は、たしかにごく一部の都会に住んでいる先進的な女性たちを解放はしたけれども、大半は農村部の……。

三牧 はい、農村部の女性はアフガニスタン女性の7割を占めています。

李 彼女たちの多くはアメリカの攻撃で夫を失って、解放されるどころか、より苦しい状況に置かれている。「フェミニズムとは何か」って、僕もはっきりとは言えないんですけど、少なくともいろいろな立場の女性たちが連帯できるものだと思うんです。ニューヨークに住んでいる都会の女性も、アフガニスタンや中東で差別に苦しんでいる女性も、フェミニズムでつながれるという、本来だったらそういう思想だったり政治だったりであるべきなのが、現実にはむしろ分断に使われてしまっている……。

写真はイメージです 写真/Shutterstock

写真はイメージです 写真/Shutterstock

すべての画像を見る

三牧 本当にそうですね。

李 オードリー・タンさんとE・グレン・ワイルさんたちは、『PLURALITY』の中で、いかにその分断に橋を架けるかの提案をしています。でも、分断がいけないからといって、ひとつになろうとも言っていない。いろいろなコミュニティーが分断ではない形で、ゆるやかに連帯して協力していくことを、どう実現すべきかというふうに考えて、AIとかSNSといったテクノロジーを設計していく。それがPlurality(プルラリティ)なのだと思います。

構成/高山リョウ 撮影/内藤サトル

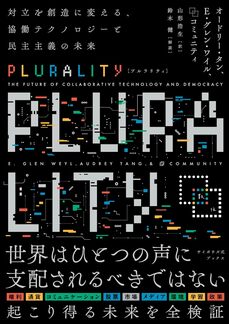

PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来

オードリー・タン (著)、 E・グレン・ワイル (著)、 山形浩生 (翻訳)、⿻ Community (その他)

2025/5/2

3,300円(税込)

624ページ

ISBN: 978-4909044570

世界はひとつの声に支配されるべきではない。

対立を創造に変え、新たな可能性を生む。

プルラリティはそのための道標だ。

空前の技術革新の時代。

AIや大規模プラットフォームは世界をつなぐと同時に分断も生んだ。

だが技術は本来、信頼と協働の仲介者であるべきだ。

複雑な歴史と幾多の分断を越えてきた台湾。

この島で生まれたデジタル民主主義は、その実践例だ。

人々の声を可視化し、多数決が見落としてきた意志の強さをすくい上げる。

多様な声が響き合い、民主的な対話が社会のゆく道を決める。

ひるがえって日本。

少子高齢化、社会の多様化、政治的諦観……。

様々な課題に直面しながら、私たちは社会的分断をいまだ超えられずにいる。

しかし、伝統と革新が同時に息づく日本にこそ、照らせる道があると著者は言う。

プルラリティ(多元性)は、シンギュラリティ(単一性)とは異なる道を示す。

多様な人々が協調しながら技術を活用する未来。

「敵」と「味方」を超越し、調和点をデザインしよう。

無数の声が交わり、新たな地平を拓く。

信頼は架け橋となり、対話は未来を照らす光となる。

現代に生きる私たちこそが、未来の共同設計者である。

2025年1月17日

1,045円(税込)

新書判/224ページ

ISBN: 978-4-08-721347-8

今、もっとも注目されるZ世代ジャーナリストと、アメリカを語るうえで欠かせない研究者が緊急対談!

民主主義の真実〈リアル〉とは?

メディアの偏見〈バイアス〉とは?

ドナルド・トランプが再選された2024年の米大統領選挙と並走しながら、米国を見つめてきた論客が対話。

超大国のリアルと、山積する“未解決問題”について議論する。

「反ユダヤ主義」には過剰反応しつつイスラエルのジェノサイドを黙認する大手メディアの矛盾、中国やロシアの言論統制を糾弾しつつ米国内のデモ取り締まりは擁護する自国の民主主義への絶望――。

今、アメリカの価値観は一体どうなっているのか。

日本が影響を受けざるをえない国の分岐点と未来、そして新たな日米関係のあり方が見えてくる一冊。

【目次】

はじめに――カマラ・ハリスの敗北で「リベラルは終わった」のか?

第1章 日本から見えないアメリカ

第2章 バイデンはなぜ嫌われたのか?

第3章 世界の矛盾に気づいたZ世代の抵抗

第4章 ポスト・アメリカン・ドリームの時代に

第5章 日米関係の未解決問題

第6章 これからの「アメリカ観」

おわりに

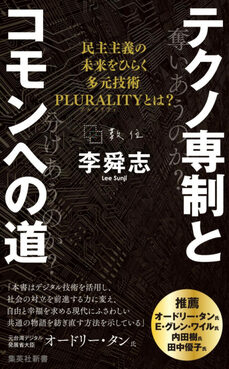

テクノ専制とコモンへの道 民主主義の未来をひらく多元技術PLURALITYとは?

李 舜志

2025年6月17日発売

1,188円(税込)

新書判/264ページ

ISBN: 978-4-08-721369-0

世界は支配する側とされる側に分かれつつある。その武器はインターネットとAIだ。シリコンバレーはAIによる大失業の恐怖を煽り、ベーシックインカムを救済策と称するが背後に支配拡大の意図が潜む。人は専制的ディストピアを受け入れるしかないのか?

しかし、オードリー・タンやE・グレン・ワイルらが提唱する多元技術PLURALITY(プルラリティ)とそこから導き出されるデジタル民主主義は、市民が協働してコモンを築く未来を選ぶための希望かもしれない。

人間の労働には今も確かな価値がある。あなたは無価値ではない。

テクノロジーによる支配ではなく、健全な懐疑心を保ち、多元性にひらかれた社会への道を示す。

オリジナルサイトで読む