バーチャルリアリティからリアリティへ

平芳 最近、大学生の娘がユザワヤで生地を買ってきて、祖母に作り方を習いながらブラウスを縫ったりしているんです。私からすれば、世の中にはいろんな服があふれているし、買ったほうが安い。

でも彼女はコスパもタイパも関係なしに自分の気に入った生地で、習いながらでも作りたいというんです。孫と祖母が協力して一枚の服を作る、そんな光景を見て、祖母世代の価値観や裁縫の技術、衣服の歴史が継承されていくってすごく素晴らしいことだな、と感慨深いものがありました。

若い世代がみな、うちの娘のようなことを好んでするとは思わないですけれど、昨今の古着のブームなどを鑑みても、バブル時代を知る私のような世代とは違う光景が今の若い人たちには広がっている。

今後は少子化で市場がどんどん縮小していくわけですが、こうした新しい傾向が何かにつながるかもしれないという期待があります。

栗野 日本で洋裁は花嫁修業として、また戦前から戦中にかけては女性の労働者を養成するために発達したので、実は日本は世界で一番洋服が縫える国だといわれます。

今でこそ国内の縫製工場とかが衰退の危機にあるとはいえ、やっぱり僕の母親とか、おそらくおふた方かたのお母様の世代は縫い物ができる人が多い。

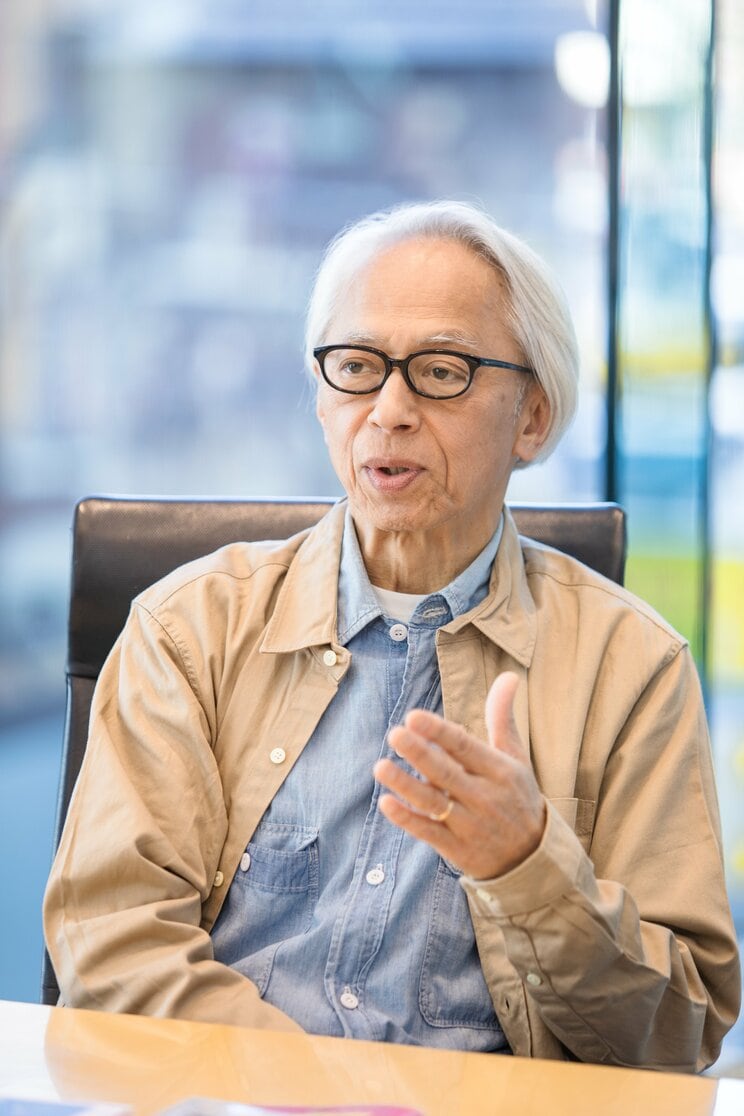

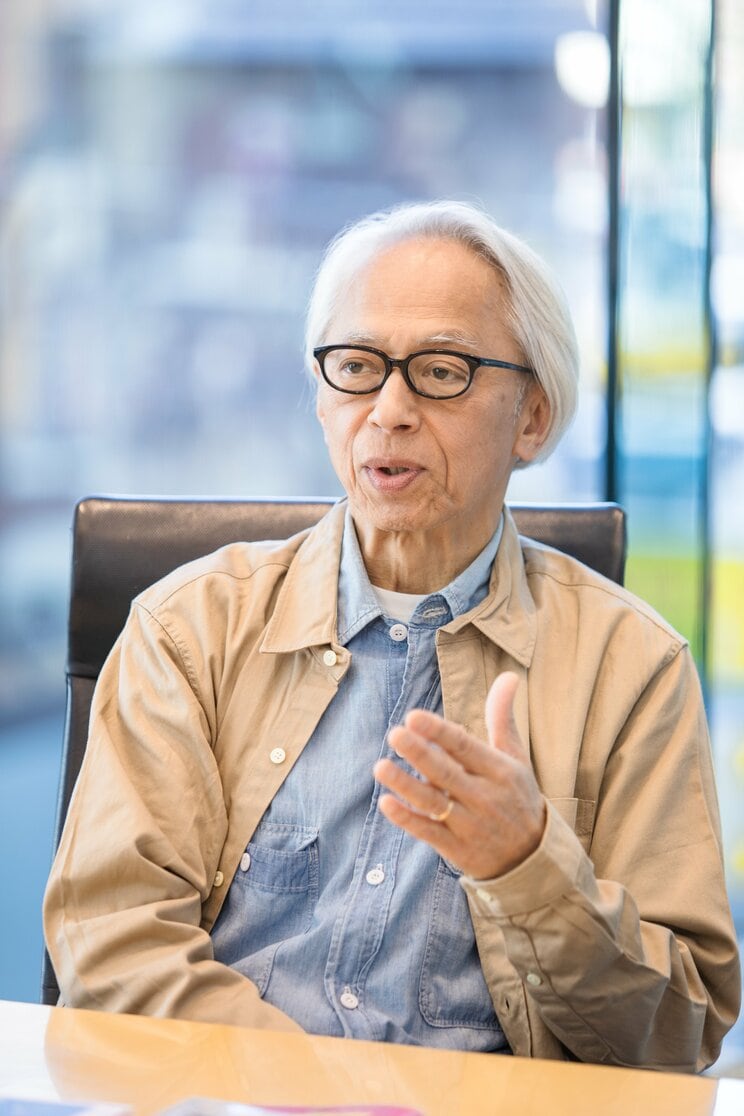

栗野宏文(くりの ひろふみ)ユナイテッドアローズ 上級顧問/クリエイティブディレクション担当。1953年生まれ。和光大学卒業。大学卒業後、ファッション小売業界で販売員、バイヤー、ブランド・ディレクター等を経験後、1989年にユナイテッドアローズ創業に参画。無類の音楽好きでDJも手掛ける。

栗野宏文(くりの ひろふみ)ユナイテッドアローズ 上級顧問/クリエイティブディレクション担当。1953年生まれ。和光大学卒業。大学卒業後、ファッション小売業界で販売員、バイヤー、ブランド・ディレクター等を経験後、1989年にユナイテッドアローズ創業に参画。無類の音楽好きでDJも手掛ける。

すべての画像を見る

平芳 私たちの世代はおしゃれをしたかったら、服を買う、それがファッションの消費であり経験だったわけですが、今の時代はそうではない、ファッションとの多様な関わりが求められている。

そんな中で、ひと世代、ふた世代前のファッションを取り巻く経験が絶えることなく、少しずつでも継承されていくと、今、私たちが想像するものとはまた違うファッションとの関係が生まれてくるんじゃないかなと思います。

龍淵 消費としてのファッションの未来は不透明だけれど、カルチャーとしてのファッションはきっとサバイブして、途絶えることなく新しい流れがまた生まれていくと思います。

平芳さんのお嬢さんにとっては、その物作りのプロセスも含めて、特別なエクスペリエンスで価値があるってことですよね。

平芳 そうですね。おしゃれな服をお店やインスタで見ているだけじゃなくて、その背景やストーリー、歴史を知って深掘りしていくと、やっぱり着ることももっと楽しくなるんじゃないかなと思います。

龍淵 数年前に、尾原和啓ひろさんの『プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる』(幻冬舎)という本も話題になりましたが、要は物事ができるまでのプロセスまで見せて共感を得る時代なんですよね。今の若者は、静止画より動画に反応する世代でもあり、プロセスまで含めて楽しんでいる。

栗野 手を動かして服を作る、というプロセス。それに美術館で服を鑑賞する行為にしても、服を実際に見るというリアリティが人を惹きつけているのでしょう。バーチャルリアリティからリアリティへ回帰しているんじゃないかな、という気もしています。

文・構成=市川暁子

撮影=樋口 涼

2025/6/6

1,550円(税込)

228ページ

ISBN: -

特集

いまを生きるための哲学

戦争、トランプ2.0、AIの急速な進化、気候変動、広がる格差……

社会が大きく揺れ動き、情報があふれる時代であるいまこそ、「哲学」が求められています。

「なぜ生きづらいのか」「この社会でどう在るべきか」「この先に希望はあるのか」――。

こうした問いは、私たち一人ひとりにとって切実なテーマであり、そこに向き合う姿勢そのものが、哲学だと考えます。

先人たちの言葉、哲学や思想の現在地を手がかりに、いまを生き抜くための哲学を探ります。

Part 1 求められる哲学

東 浩紀 トランプ2.0時代を生きる

内田 樹 武道における「修行」とは何か

國分功一郎 中動態と責任論

中島岳志×戸谷洋志 「弱い責任」で連帯し、「利他」が循環する社会へ

岡﨑乾二郎 私たちの認識と世界を結び直す

中村 達 カリブ海の知――複数の「我々」を肯定する

Part 2 哲学でいまに向き合う

三宅陽一郎 人工知能と哲学 世界を巻き込むこの深い関係

編集部 生成AIと哲学する その1

朱 喜哲 哲学を制するものがデータ社会を制する

大澤真幸 カント『永遠平和のために』から考える戦争のない世界

適菜 収 狂った時代に正気を保つためのほんとうの保守思想

篠原 信 世界の「常識」をアップデートしよう!

Part 3 どう哲学と出会うか

島田雅彦 我歩く、ゆえに我あり 散歩と哲学、あるいは散歩の哲学

編集部 生成AIと哲学する その2

魚豊 フィクションは哲学に直結する

吉川浩満 哲学をこじらせて――惑溺と割り切りのあいだ

前川仁之 哲学者ブルース・リー私抄

川喜田 研 街場の哲学の現場――「哲学カフェ」に集う人たち

編集部 kotobaが選ぶ哲学の本30冊

【ルポ】

芳地隆之 災害関連死をなくせ――能登半島地震「コミセン構想」を追う

【対談】

長谷川直之×荒木健太郎 「防災の言葉」を伝える

【鼎談】

平芳裕子×栗野宏文×龍淵絵美 ファッションの現在地と未来

【インタビュー】

みき 目の見えない私が料理からみつけたこと

連載

大岡 玲 写真を読む

山下裕二 美を凝視する

足立倫行 〈新連載〉 古代史を考えなおす

大野和基 未来を見る人

橋本幸士 物理学者のすごい日記

宇都宮徹壱 法獣医学教室の事件簿

鵜飼秀徳 ルポ 寺院消滅――コロナ後の危機

赤川 学 なぜ人は猫を飼うのか?

町田麻子 〈新連載〉 ことば万華鏡 ミュージカルの訳詞の妙技

阿川佐和子 吾も老の花

木村英昭 月報を読む 世界における原発の現在

おほしんたろう おほことば

kotobaの森

著者インタビュー 柿沼陽平『古代中国の裏社会 伝説の任俠と路地裏の物語』

マーク・ピーターセン 英語で考えるコトバ

大村次郷 悠久のコトバ

吉川浩満 問う人

町山智浩 映画の台詞

ファッションエディターだって風呂に入りたくない夜もある

龍淵 絵美

2025/3/5

2,200円(税込)

288ページ

ISBN: 978-4797674606

モード編集者歴30年のAmy(エイミー)こと龍淵絵美が、

自身の編集者人生を振り返って綴る泣き笑いキャリア物語。

1日約500ワード、日記形式で綴られる新感覚エッセイがここに誕生!

Threadsで話題沸騰の連載「#モード編集者日記」を書籍化!!

「許せない!」「負けたくないの」

おしゃれの最先端をいくモード誌編集部に怒号が響く…。

時は平成、東京某所。物語は、ファッションが大好きな少女だったAmyが、小さな出版社に入社するところから始まる――。

日本のモード界を牽引してきた女侍(ファッションエディター)たちの汗と涙の群像劇。

世界中の女の子が一度は憧れるキラキラした世界の裏側では、プライベート(結婚・出産・子育て)と仕事の両立に苦悩する女たちの、ドタバタと映えない日常があった…!?

〈Contents〉

第1章 『プラダを着た悪魔』(のアシスタント)期

猛烈会社員時代。小さな出版社に新卒採用の後、『フィガロジャポン』編集部に転職。煙草の煙にまみれ、ハイブランドを着て深夜残業の日々。

第2章 出産・キャリアのお悩み期

なんとか結婚、出産するも、思ったより大変な育児とモード編集者業の両立に四苦八苦。フリーになったり、『エル・ジャポン』編集部と契約したりと、出たり入ったり悩ましい時期。

第3章 キャリアしゃがみ期

やっぱりフリーランスエディターとなり、育児に支障をきたさない範囲で働くこととする。この間に子供たちの学校を移し、来るべき日に備え体制を整える。

第4章 再び立ち上がる

2016年『エル・ジャポン』ファッション マーケティング ディレクターとして再契約。子育てのため抑えていた仕事を徐々に増やし始める。

第5章 コロナと更年期、再生までの道のり

2020年から始まったコロナ禍、2022年実父の死、そこに更年期も相まって、人生最大気持ちの落ち込み期。

第6章 モードな女たち列伝

自分語りに飽き足らず、平成、令和を駆け抜けたファッション業界のレジェンドたちの話を聞きにウロウロ。女の生き方伝道師として新たな歩み始まる。

【番外編】

・次世代のモード編集者と語らう! 私たちの仕事と幸せって?

令和の編集者の働き方とは? 何を目指す?

若手編集者とAmyによる座談会を収録。

・対談を終えて…迷える後輩女性へ、これだけは伝えたい10のメッセージ