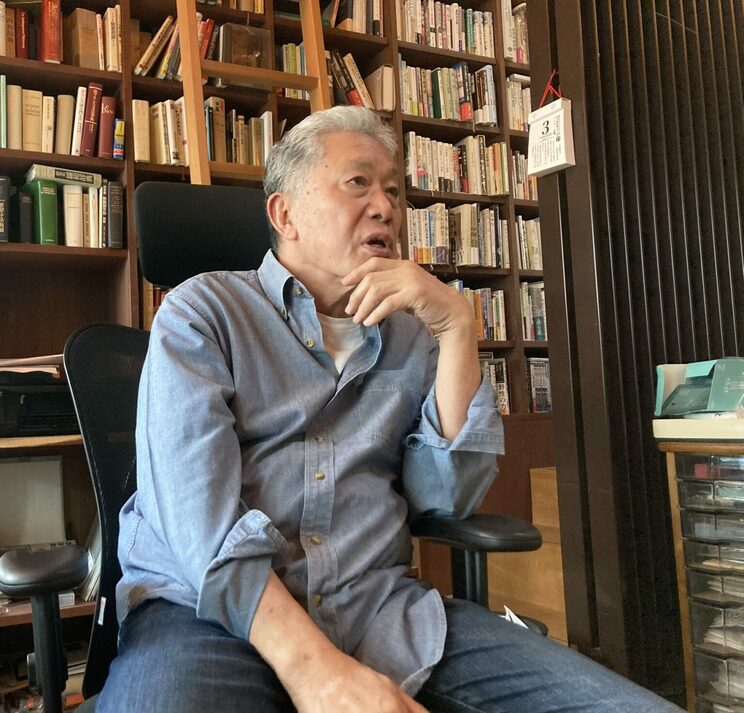

「ミッション」のない共同体は絶対に持続しない

内田 僕は大学で管理職を長くやっていましたけれど、そうすると部下がいろいろと仕事上の提案を持ってくるわけですよね。「部長、これどうしたいんですけれど、どうしましょう」って。僕は何についても「好きにしていいです、やってください」と言っていました。「失敗したら僕が責任取りますから、やってください」って。中身の精査もろくにしないで即答していました。だって、彼らが一生懸命考えてきた提案なんですから、それなりの必然性があるに決まっている。でも、多少瑕疵(かし)のある提案であっても、上司が「責任は僕が取ります」と言うと、失敗はしないものなんです。

それを「やってもいいけれど、俺は知らないからね。お前責任とれよ」って言うと、やっぱりうまくゆかない。「失敗しても君の責任は問わない」と言うと失敗しない。「失敗したらお前の責任だ」とストレスをかけると失敗する。そんなの、当たり前なんです。だから「親切な家父長」というのは組織論的にも合理的だと僕は思っています。

李 今回の本でも書いたんですけど、たしかに組織のヒエラルキーというのは弊害が多いんですけど、でも、よくリベラルとか左派の人たちが言うような「まったくフラット」という組織もうまくいかない。

内田 絶対うまくいかないです。

李 これは人類学者のヘンリックが言っているんですけど、ひとつは「支配型ヒエラルキー」といって、その名の通り上の人が支配している。そうすると、みんな疑心暗鬼になって、有益な情報があっても提供されなくなり、組織は自壊していく。他方で「尊敬型ヒエラルキー」というのもあって、これは上に立つ人が、部下が失敗しても叱責しない。そうすると積極的に情報が共有されていって、上司の方にも革新的なアイデアが上ってきてうまくいく。

「コモンの自治」というと、どうしても「フラットな組織」を思い浮かべるかもしれないですけれど。

内田 フラットというのは無理だと思います。以前にある講演会で、「どうやって相互扶助的な共同体を作ったらいいのでしょうか?」という質問を受けたことがあります。その人はシェアハウスを運営していて、そこには数家族が参加している。その中に高齢の夫妻がいる。若い家族に比べると、家の管理についての貢献度が低い。お掃除も手伝ってくれないし、子守もしてくれない。ほかの若い家族同士は相互扶助ができているのだけれど、この高齢の夫妻は共同体に「フリーライド」している、と。どうしたらいいか訊いてきたので、「申し訳ないけれど、そんなものは相互扶助共同体ではありません」とお答えしました。

「誰がフリーライドしているか」とか「自分は割を食っている」というような言葉が出てくる共同体は決して長くは持続しません。自分が出した分だけのリターンを求めていいというような集団は共同体にはなりません。

共同体というのはある「ミッション」があって、そのミッションの実現のために成員たちが「持ち出し」を受け入れることで初めて成立するものだからです。

「持ち出し」の質や量については、客観的な基準があるわけじゃありません。それぞれの私権・私財の「一部」を差し出す。はたから見て「フリーライドしている」と思える人でも、主観的には「自分ばかりが持ち出し」で、「ずいぶん割りを食っている」と思っているかも知れない。そんなことはわからない。

僕がこうしてボーッとしていられるのは、「道場が何のためにあるか」ということは、「風雲自在」とか「天下無敵」いう言葉ですでに提示されているからです。この共同体の目標ははっきりとしている。でも、その目標を達成するために自分は何をするのかはひとりひとりに考えてもらうしかない。僕がいちいち指示する必要なんかないんです。

構成/高山リョウ

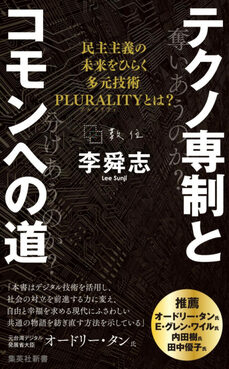

テクノ専制とコモンへの道 民主主義の未来をひらく多元技術PLURALITYとは?

李 舜志

2025年6月17日発売

1,188円(税込)

新書判/264ページ

ISBN: 978-4-08-721369-0

世界は支配する側とされる側に分かれつつある。その武器はインターネットとAIだ。シリコンバレーはAIによる大失業の恐怖を煽り、ベーシックインカムを救済策と称するが背後に支配拡大の意図が潜む。人は専制的ディストピアを受け入れるしかないのか?

しかし、オードリー・タンやE・グレン・ワイルらが提唱する多元技術PLURALITY(プルラリティ)とそこから導き出されるデジタル民主主義は、市民が協働してコモンを築く未来を選ぶための希望かもしれない。

人間の労働には今も確かな価値がある。あなたは無価値ではない。

テクノロジーによる支配ではなく、健全な懐疑心を保ち、多元性にひらかれた社会への道を示す。

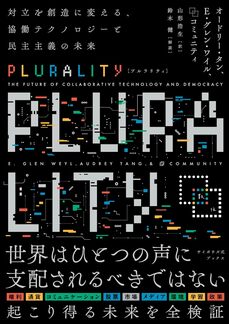

PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来

オードリー・タン (著)、 E・グレン・ワイル (著)、 山形浩生 (翻訳)、⿻ Community (その他)

2025/5/2

3,300円(税込)

624ページ

ISBN: 978-4909044570

世界はひとつの声に支配されるべきではない。

対立を創造に変え、新たな可能性を生む。

プルラリティはそのための道標だ。

空前の技術革新の時代。

AIや大規模プラットフォームは世界をつなぐと同時に分断も生んだ。

だが技術は本来、信頼と協働の仲介者であるべきだ。

複雑な歴史と幾多の分断を越えてきた台湾。

この島で生まれたデジタル民主主義は、その実践例だ。

人々の声を可視化し、多数決が見落としてきた意志の強さをすくい上げる。

多様な声が響き合い、民主的な対話が社会のゆく道を決める。

ひるがえって日本。

少子高齢化、社会の多様化、政治的諦観……。

様々な課題に直面しながら、私たちは社会的分断をいまだ超えられずにいる。

しかし、伝統と革新が同時に息づく日本にこそ、照らせる道があると著者は言う。

プルラリティ(多元性)は、シンギュラリティ(単一性)とは異なる道を示す。

多様な人々が協調しながら技術を活用する未来。

「敵」と「味方」を超越し、調和点をデザインしよう。

無数の声が交わり、新たな地平を拓く。

信頼は架け橋となり、対話は未来を照らす光となる。

現代に生きる私たちこそが、未来の共同設計者である。

2024/3/6

880円(税込)

304ページ

ISBN: 978-4-16-792191-0

知の巨人が語り尽くす、日本への刺激的処方箋

いつの間に、日本はこんなに生きづらい、貧しい国になってしまったのか?

なぜ、こんなにデタラメな政治がまかり通る世の中になってしまったのか?

その答え、実は「コモン」ですべて説明できるのです。

AIによる大量失業、富の一極集中、アンチ・グローバリズム、人口減少による高齢化と過疎化……

いよいよ限界を迎え、音を立てて軋んでいる資本主義。

その背景には、昔はどこにでもあったコモン(共有地)の喪失がある。

今こそ分断を超え、新しい共同幻想を立ちあげるときだ。

絶望の果てに光を見出す希望の書。

巻末に文庫版特別付録として、

東京大学大学院准教授・斎藤幸平との対談

「心地よい、新しいコモンについて語ろう」全17頁を収録!

21世紀の新たな「囲い込み」を警戒せよ!

そこには、ディストピアしかない──。

・西部劇「シェーン」は「コモンの消失」という悲劇を描いていた

・「貧困は自己責任」と切り捨てる心理

・「青年」も「旦那」も消え、子どもおじさん・おじいさんが出現

・「一罰百戒」で委縮するテレビ局や大手メディア

・ディープ・フェイクの時代を生き抜くために