迷わなかったのは読者のおかげ

『空想科学読本』が出たのは、1996年の2月。

予想以上によく売れたので、「天下無敵塾も存続か」とホッとしたものの、印税が支払われる4月まで持ちこたえられず、塾は閉鎖となった。柳田は友人の経営する学習塾で雇われ講師となったが、本が売行き好調でシリーズ化すると身動きが取れなくなり、ついに執筆に専念した。「自分の天職」と言っていた塾講師には未練が残ったようで「いつか必ず学習の現場に戻ってくる」とつぶやいた。

シリーズ化した『空想科学読本』も、安泰ではなかった。最初の数冊こそ、『ウルトラマン』や『マジンガーZ』など、柳田でも知っている題材で本が書けたが、他の作品はぜんぜん知らないのだ。読者から編集部に届くハガキには、判で押したように「もっと新しい題材を扱ってください」と書かれている。

柳田に「最近まんがを読んだか?」と聞くと、「もちろん読んだ。『ゲゲゲの鬼太郎』だ」と胸を張った。いや、そのまんがは俺たちが子どもの頃からあるんだよ。

そういうこともあって、僕は「空想科学 図書館通信」を始めた。高校生から「気になるまんがやアニメの疑問」を送ってもらい、柳田がそれを検証する原稿を書いて「通信」に載せ、希望される学校に無料で送る、というものだ。これを週1で続けるうちに、高校生がハマっているまんがやアニメの質問が届くようになった。

それから18年経ったいまでも「通信」は続けている。送り先は小中学校にも広がり、さまざまな質問を送ってくれる子どもたちのおかげで、柳田は年に数百冊のまんがを読むようになった。視野も広がって、だいぶ柔軟になったことは間違いない。

にもかかわらず、柳田の「わが道を行く」は健在だ。編集者が止めるのに、『機動戦士ガンダム』全47話の戦闘シーンをつぶさに観察、5日間かけて「主人公アムロの射撃命中率は、ジオン軍を上回る」という普通すぎる結論に至り、編集者にボツにされた。

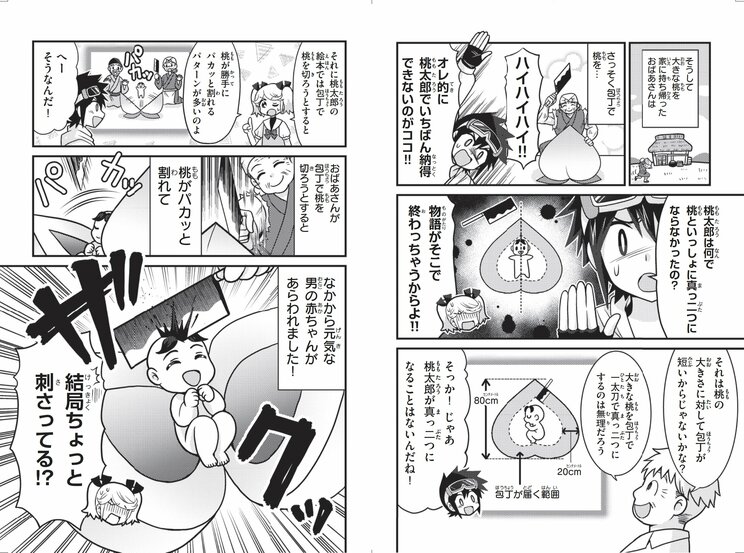

あるポケモンが「泳いで太平洋を横断できる」と紹介されると、「太平洋横断」の具体的なルートが気になって、さまざまな都市のあいだの距離を調べ、最後までポケモンが出てこない原稿を書いた(当然ボツ)。まんがの登場人物の俊敏さや怪力ぶりを検証する原稿を執筆したものの、実は2コマしか出てこない脇役(名前もないような人)だった……ということなど数限りない。

中学1年の春に知り合い、長くいっしょに仕事をしてきて、僕はしみじみ思う。柳田の「わが道を行く」は面白い。だが、放っておくと、ロクでもない道に行ってしまう。

『空想科学読本』や『ジュニア空想科学読本』が長く愛読されたのは、柳田自身の興味で本を作ったからではなく、質問をくれる読者の興味に寄り添おうと四苦八苦した成果だ。中学高校時代には級友たちが、学習塾では子どもたちが、本を書くようになってからは読者が、柳田の突っ走る方向を正しく導いてくれた。

大学をやめてしまったり、塾の方針を変えてしまったり……という痛恨の判断ミスは、必ず人の話を聞かなくなったときに起こっている。柳田の「わが道」は、周囲の多くの人々がいてこそ作られる。