首都直下地震では建物の老朽化も問題

首都直下地震についても詳しく見てみましょう。

日本列島はどこでも直下型の地震が起きる可能性がありますが、特に首都圏は被害が大きいので、防災上、強調して首都直下地震と呼んでいます。内閣府の中央防災会議でそういうふうに決められたんですね。それはいい発想だと思います。

あんまり細かくわけたところで一般の方はわからない。だから細かいことは抜きにして、首都直下地震にみんな気をつけてくださいということです。

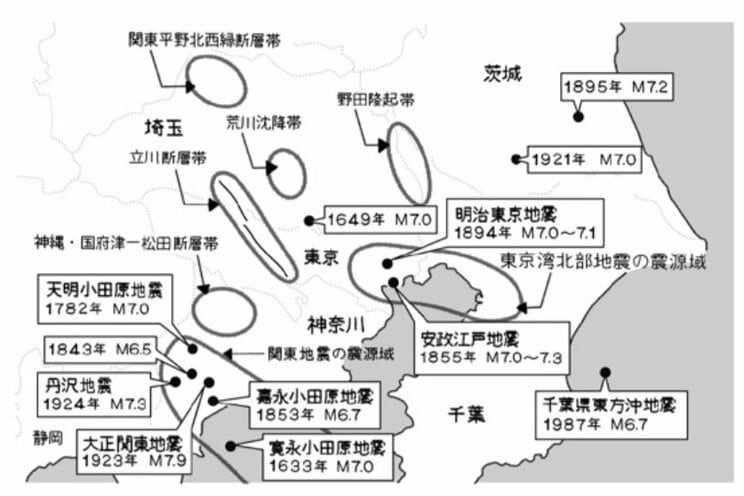

その主な原因となるのは活断層で、20キロメートルの長さの立川断層や21キロメートルの伊勢原断層のように実際に目に見えるものもあれば、地下に隠れているものもあります。

フィリピン海プレートの境目で起きても首都圏に大きな被害が及べば、首都直下地震に含まれます。エリアでいえば2021年12月の富士五湖の地下を震源とする地震も首都直下地震の範囲内だそうです。これには僕も「おおっ、ここも含まれるのか」と思ったけれど、これぐらいの広いエリアを想定しているんです。

関東在住の方にお伝えすると、首都直下地震でいちばん怖いのが東京湾北部地震です(図3)。

それは東京湾の近くの隅田川の下流や中央区の月島あたりが震源域で、この地震が首都直下地震のなかでは最も被害が大きいと予想されています。

首都直下地震は規模については最大マグニチュード7.3で防災対策が立てられています。それが隅田川の真下で起きたら怖いですよね。

先ほども触れた2021年12月の富士五湖の地震はニュースにもなったし、なかには揺れを体験した人もいるでしょう。その地震はマグニチュード4.8で、マグニチュード7.3はその地震のおよそ1000個分ですから、そう考えると首都直下地震の大きさのイメージが湧きますよね。

もう一つ、最近起きた地震とこれから起きることが予想されている地震を比較すると、富士五湖と同じ日に和歌山県で起きた地震はマグニチュード5クラスです。南海トラフ巨大地震はそれを10万個以上集めた規模なんですよね。

それから首都直下地震で怖いのが火災です。

首都圏にお住まいの方はあとで地図を見てください。道路の環状六号線と八号線の間は「木造住宅密集地域」(略して木密地域)に指定されていて、そこから出火すると「火災旋風」が起こる可能性があります。この問題はまだ解決していません。

もう一つ大事なことは建築物の老朽化です。僕はこの警告を20年ぐらいしているけれど、さらにこの20年分、どんどん建物が古くなっているんですよね。それから橋や道路なども経年劣化で弱くなっている。

劣化したら補修をすればよいのですが、その予算が足りない。いま日本の経済は元気がないし、世界もそうだから、インフラに対する投資が少なくなってきているんです。

すると、10年前、20年前なら大丈夫だったかもしれないけれど、いまは同じ揺れで、橋が落ちるかもしれないし、ビルが壊れるかもしれない。

南海トラフ巨大地震は2030年代に起きると言われているけれど、それまでに都市のインフラはだんだんと古くなって弱くなる。メンテナンスしなきゃいけないけれど、そのお金がないから放置されたままという状況なんです。これも僕が心配する要素です。

この問題への対策をいまのうちに考えないといけない。国の予算もそうだし、個人としての対策もそうです。これも行政などの関係者やみなさんに広くお伝えしたいことです。

文/鎌田浩毅 サムネイル/Shutterstock