日本列島に活断層は2000本以上もある

東日本大震災を振り返ると、まず震源地となったのは岩手県沖から茨城県沖で、南北で約500キロメートル、東西で200キロメートルぐらいのエリアです。

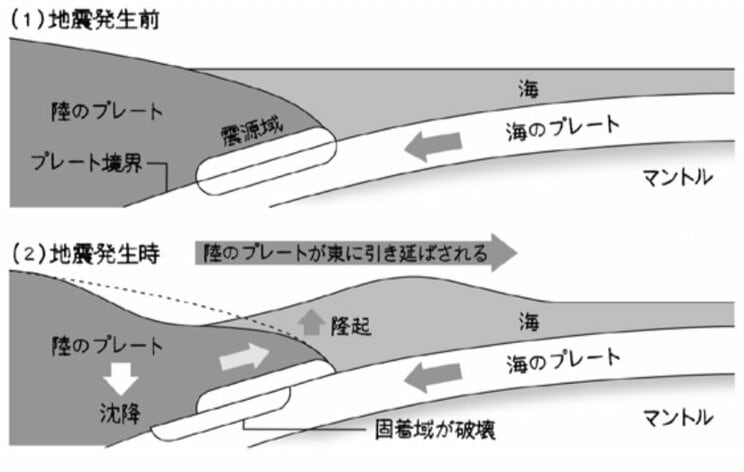

なにが特異的だったかというと、大陸プレートの跳ね返りが大きすぎて、その跳ね返った大陸プレートが引き延ばされてしまったことです。普通、大陸プレートが跳ね返ると、元に戻って終わりです。

でも、東日本大震災はあまりにも大きくて、大陸プレート、ここでは北米プレートですが、この周辺の北米プレートが5.3メートル、アメリカ側に引き延ばされました(図1)。

これが、地震や火山の噴火を引き起こす原因になるんです。プレートにしてみると、ずっと押されているストレスがあったのだけれど、そこに急に引っ張られる反対のストレスがかかったわけです。

その新しいストレスが別の地震を引き起こす可能性があって、こちらが原因となる代表的な地震が、よく耳にする首都直下地震です。

首都直下地震は主として首都圏地下の活断層で起きるのですが、そもそも活断層は日本列島にくまなくあります。

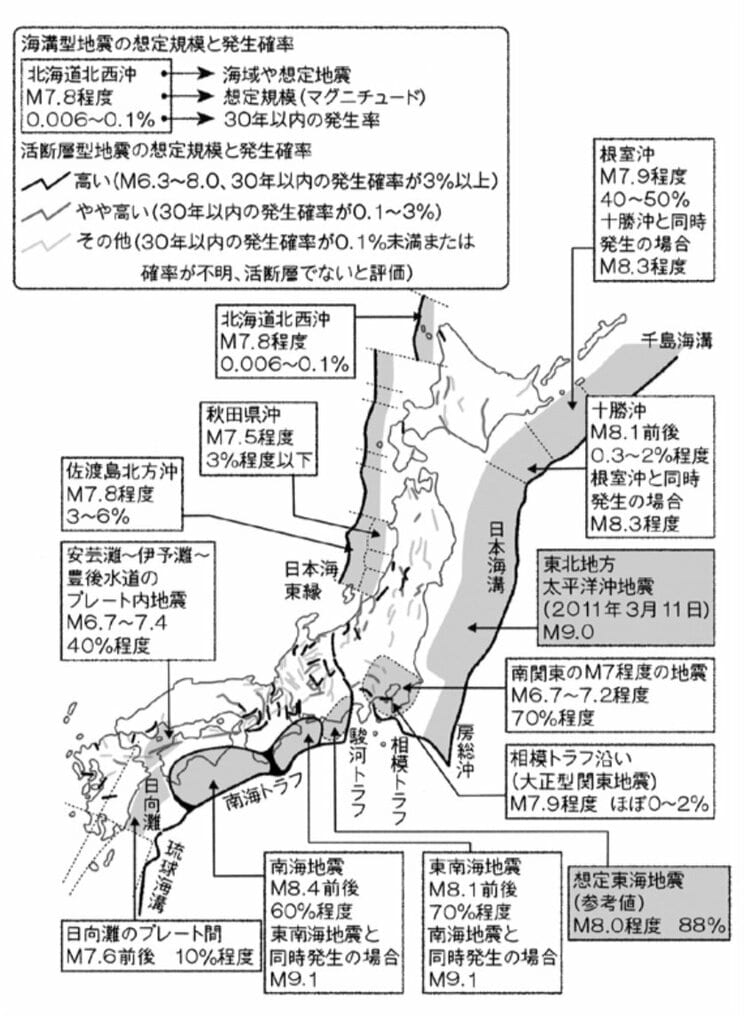

図2で日本列島の陸上で線が入っているのは、すべて活断層です。日本列島に活断層は2000本以上もあるんです。京都大学がある京都盆地は花折断層や西山断層などで囲まれています。

さて、大陸プレートが東側に5.3メートルも引き延ばされた結果、これらの活断層が不安定になった。不安定になると動きやすくなる。そして活断層が動くと地震が起きる。

いちばん怖いのは、首都圏の下に19か所もある活断層です。首都圏ということで、東京都内に限らず、神奈川県や千葉県、埼玉県なども含みますが、とにかく動く可能性のある場所が19か所もあるんです。

地震が関係する用語を紹介すると、東日本大震災や南海トラフ巨大地震のように海溝を震源地とする地震は「海溝型地震」と言います。簡単に言うなら「海の地震」です。

それに対して、陸地の活断層などを震源地とする地震を「陸の地震」と呼びます。すでにお気づきでしょうが、その舞台が首都圏なら首都直下地震となります。

首都直下地震はそれによる被害が想定されています。経済学的被害は約100兆円で、これは東日本大震災よりも5倍も大きい数字です。

東日本大震災でも大きな被害がありましたが、南海トラフ巨大地震はその10倍、首都直下地震は5倍。これぐらい大きな被害が出るということは、ぜひ覚えておいてください。