「静かな退職」を選べる基本条件

初めに、「静かな退職」はどのような環境で成り立つかを定義しておきましょう。

まず、製造業や建設業では、否応なくタスクが割り当てられるので、自分の意思により、仕事を差配することができません。販売やサービス業も同様で、タスクは決まっている上に、顧客の多寡により繁閑もほぼ決まってしまいます。

そういう意味で、、自主的に「仕事は最低限だけ」に絞ることは不可能でしょう。そこで、「静かな退職」の対象は自ずからホワイトカラーに絞られることになります。

続いて、企業規模についても考えておきます。

あまりにも働く人が少なければ、自分一人だけ勝手な行動もできません。また小規模な企業だと、オーナーである経営者の意向が強く働き、それに逆らうことも難しいでしょう。ゆえに、「静かな退職」とは、ある程度以上の規模×ホワイトカラーに限定して成り立つと定義したいところです。

この際の「規模」に関しては、あくまでも私の直感となりますが、「従業員数100人以上の私企業」もしくは「官公庁」と定義することをお許しください。

ここまで絞ってしまうと、世の対象者は相当少なくなってしまうように思われがちですが、それは誤解です。

「世の中の会社の99%は中小企業だ」とよく言われますが、これは、従業員数0人の自営業や個人事務所まで含んだ話です。こうした「0人」事業者を除いても、まだ世に中小企業は多いのですが、それらの事業者は雇っている人の数も少ないので、雇用者数の割合はかなり低くなっています。

さらに中小零細企業は、製造業や一般商店などの非ホワイトカラー職務が多くなるので、ホワイトカラーに対象を絞ると、規模の大きな事業所で働いている人のシェアが高まっていきます。

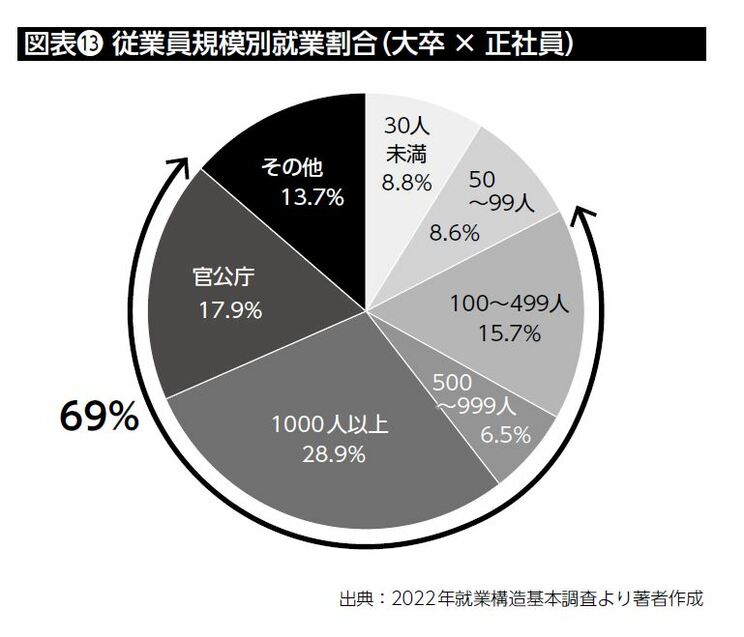

従業員規模別の正社員雇用割合については、公的データとして、就業構造基本調査(総務省統計局)と労働力調査(総務省統計局)が挙げられるのですが、ホワイトカラーに絞るとニアリーイコールな意味で、対象を大卒者に限定するには、就業構造基本調査が向いています。

同調査により、大卒×正社員の従業員規模別就業割合をみると、官公庁と従業員100人以上の私企業に、大卒正社員の69%(官公庁17.9%、1000人以上28.9%、500〜999人6.5%、100〜499人15.7%)が働いていることがわかります。

つまり、「静かな退職」を選べる基本条件に適う人は、大卒正社員のおおよそ7割と考えることができるでしょう。