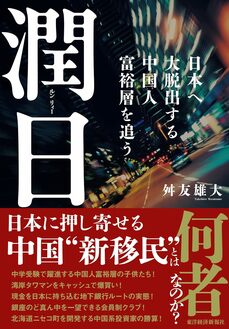

日本経済の復活に賭ける

中国共産党の支配がいつまでも続かないとの見方がありますねと話題を振ると、声を潜めて賛同を示した。

「中国経済は1960年代や1970年代に戻るかもしれない」と暗い見通しを持つ。それとは対照的に、周りでは日本経済への関心が高まっていると感じる。

「今、日本株に熱視線が注がれています。中国人主体のファンドは、ケイマン諸島で登録し、実働部隊は香港とシンガポールの両方にというのが典型です。こうしたファンドのアナリストは中国が拠点のことが多いですが、彼らもいまや中国マーケットは見ずに、日本市場を見ているんです。今はこうした人々は日本に出張ベースで来ていますね。こういう人たちをどれだけ日本に定住させられるかが重要だと思いますよ」

その言葉はまさに予言のようだった。2024年1月中旬には、「日本株に連動する上場投資信託(ETF)に、中国の投資家が殺到し、取引は一時停止された」というニュースが駆け巡った。

折しも、同月下旬には、米ブルームバーグ通信が、インド株式市場の時価総額が香港市場を初めて抜き、世界4位に浮上したと報じた。

程なくして、東京株式市場の時価総額が上海市場を抜いたとの一報も続いた。景気低迷で中国や香港市場が冷え込んでいることを改めて印象付けた。

今後は中国マネーの流入がさらに加速すると見る。

「中国出身の経験豊富なベンチャーキャピタリストたちが日本に来る準備を進めています。中国でもとても有名な人たちです。中国もしくは海外で良好な教育を受けた、価値観も西欧に近いような人たちで、年齢的にはまだまだ働ける世代。今年はそういう動きの出る最初の年になりそうです。まだまだ初期段階で、種を蒔いているような感じです。こういう人たちは、ITやアニメなど文化関連の分野への投資を考えています」

こうした米国など他国のパスポート保持者を含む中国新移民は、日本企業に活力をもたらすきっかけになると考える。日本の大手企業はIR(投資家情報)を英語でも出すが、これからはより中小企業も出していくべきと訴える。

「新たな地政学的状況からすると、今後20〜30年で日本は『黄金期』をまた迎えるのではないかと見ています」

そう言い切った。

文/舛友雄大