上場企業社長の出身大学ランキング上位が「東大」「京大」となる理由…学歴は企業の採用・昇進にどれだけ影響しているのか

なぜ日本において学歴社会・学歴主義はなくならないのか。誰のために存在するのか。その背景にあるのは、「頑張れる人」を求める企業と、その要望に応えようとする学校の“共犯関係”なのかもしれない。学歴がすべてではないと言われても、やはり学歴を気にしてしまう社会について考える。

『学歴社会は誰のため』より一部抜粋・再構成してお届けする。

学歴社会は誰のため#2

入社後の登用において

さて、仮に過酷な選抜をくぐり抜けられたとして、いざ入社してからのことも考えてみましょう。昇級・昇格などの評価・処遇の情報はより個人情報かつ企業の秘匿情報ですから、公の情報はないことを先に断ります。

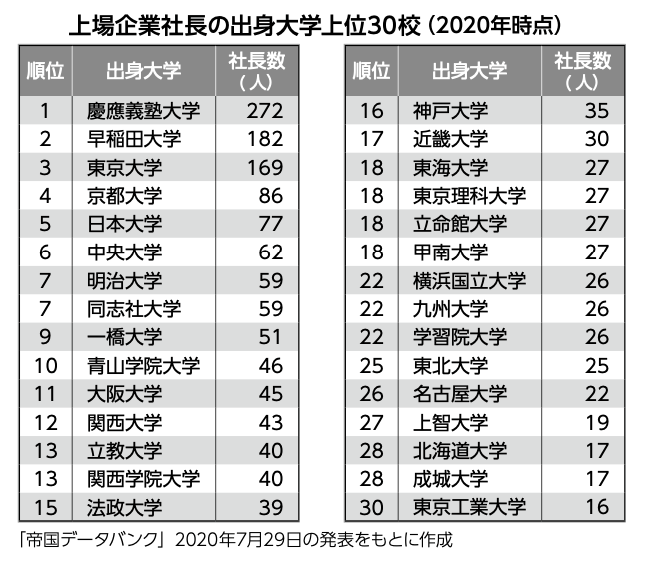

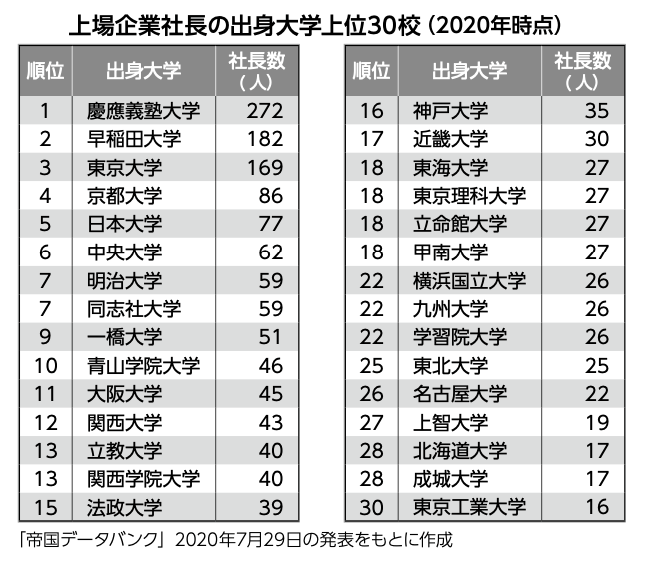

よって、公開されている入社後の配置や昇級・昇格の状況から事態を推察してみたいのですが、これまた学歴が何ら無縁だとは……おそらくほとんどの人が思っていないのではないでしょうか。卑近な例で言えば、日本の上場企業の社長の出身大学ランキングなるものを見てみるなり、なるほどなという感じがしてきます。

「帝国データバンク」(2020年7月29日の発表をもとに作成)

「帝国データバンク」(2020年7月29日の発表をもとに作成)

いやらしい話ですが、「上場企業」という序列を取り払って日本の社長輩出大学ランキングとしてみると、学生数の多い日本大学がトップに躍り出て、東大・京大あたりがすっかりなりをひそめる旨も触れておきましょう。

「帝国データバンク」(2020年7月29日の発表をもとに作成)

「帝国データバンク」(2020年7月29日の発表をもとに作成)

すべての画像を見る

要するに、学歴(学校歴を含む)情報の価値づけというのは、企業の採用や昇格などを含む人事にまつわる意思決定においてなされているということです。それも暗に。

ただし、繰り返しですが、学歴は、その職業遂行のための要素(スキル)が分解・特定されている場合には必ずしも、最重要情報かのごとく参照されない点は強調してもしすぎることはないポイントです。

したがって、学歴という個人の情報が無効化されない要因の1つには、大企業を射程とした、企業中心社会という前提が潜んでいる、という点をまずは指摘させてください。

ここからは、さらに企業中心社会において、なぜ学歴という個人情報を無効化しない慣習が続くのか? に踏み込みます。論を先取りすると、日本型雇用慣習が、職務を特定しない方向で学歴の意味づけを強化しているメカニズムをお話します。

文/勅使川原真衣 写真/shutterstock

『学歴社会は誰のため』(PHP研究所)

勅使川原真衣

2025年3月18日

1,155円(税込)

248ページ

ISBN: 978-4569858814

長年の学歴論争に一石を投じる!

学歴不要論など侃侃諤諤の議論がなされるのに、なぜ学歴社会はなくならないのか。誰のために存在するのか。

背景にあるのは、「頑張れる人」を求める企業と、その要望に応えようとする学校の“共犯関係”だった⁉

人の「能力」を測ることに悩む人事担当者、学歴がすべてではないとわかっていてもつい学歴を気にしてしまうあなたへ。

教育社会学を修め、企業の論理も熟知する組織開発の専門家が、学歴社会の謎に迫る。

【本書の要点】

●学歴は努力の度合いを測るものとして機能してきた

●ひろゆき氏の学歴論は本質を捉えている⁉

●日本の学歴主義の背景にあるメンバーシップ型雇用

●仕事は個人の「能力」ではなくチームで回っている

●「シン・学歴社会」への第一歩は職務要件の明確化

【目次】

第1章:何のための学歴か?

第2章:「学歴あるある」の現在地

第3章:学歴論争の暗黙の前提

第4章:学歴論争の突破口

第5章:これからの「学歴論」──競争から共創へ