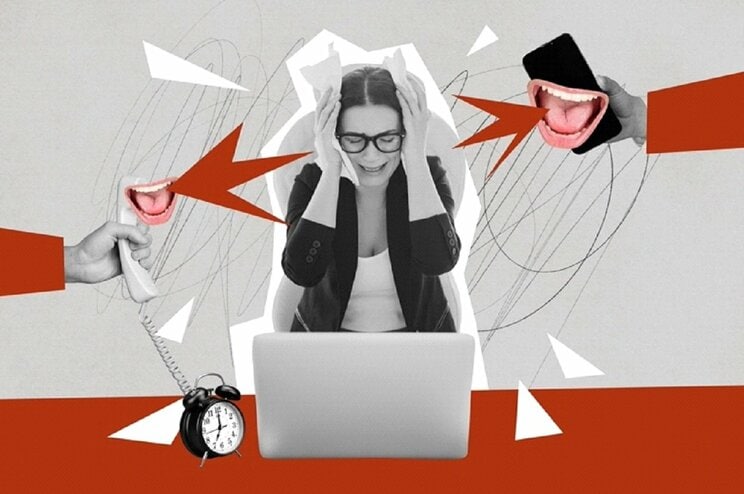

会社は「音ハラ」とどう向き合うべきか?

具体的には、次のようなケースが考えられる。

「毎回、ドアを勢いよく『バーン!』と閉めたり、パソコンの操作中にエンターキーを『バンバンバンバン!』と激しく連打し、その音がフロア全体に響き渡る…。こうした行為は、単なる騒音ではなく、『不機嫌さ』や『怒り』を周囲に撒き散らしているように受け取られる場合がある。

その結果、『何をしているのかわからず、不安になる』『激しく怒っているように見えて、威圧感を覚える』『その怒りが自分に向けられるのではないかと恐怖を感じる』といった心理的ストレスを職場に与えかねません」

明らかに周囲の複数人が「怖い」と感じる、あるいは「音が大きすぎる」といったレベルに達している場合、それは就業環境を害していることを意味しますので、注意を行う対象となる。

職場の秩序や安心感を保つためにも、「もう少し周囲に配慮してほしい」と注意を促すことは、行なっても問題ないだろう。前出のAさんの職場はこれに近いようだ。

「こうした『パワハラ未満』の言動については、学術的にも『インシビリティ』という概念で研究が進められています。

明確なパワハラには該当しないものの、職場環境に悪影響を及ぼし、健康問題や生産性の低下を引き起こす可能性があることが、すでに研究で明らかになっています。

そのため、職場の円滑な運営を実現するためにも、こうしたインシビリティには一定の配慮を求めることが重要だと考えます」

明らかに迷惑な音に関しては、同じく迷惑と感じている仲間を見つけて「就業環境が害されている」と主張するのも一つの対応策になるのかもしれない。

取材・文/千駄木雄大