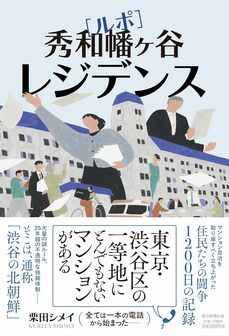

立ち上がった多くの住民が女性だった

このレジデンスの歴史において分水嶺となったのは2018年2月21日に開催された総会だった。

例年の総会と違ったのは、管理費が約30年ぶりに増額することが可決され、1.67倍という小さな上昇ではなかったことが大きかった。これまで、数多の謎ルールもマンション生活のためならと我慢していた住人たちだったが、さすがに毎月の持ち出しが大幅に増えることはよしとしなかった。住民たちの怒りは爆発したが、委任状の過半数を持っている管理組合側の主張だけが通った。

総会に出た人たちの会合を重ねていく中で、リーダーとなった手島は理事会打倒の道を模索し始めた。そこで理解したのは、「マンション管理において、過半数の賛同を得ているのは絶対的な効力を持つ」ということだった。

反・理事会メンバーは「有志の会」と名乗るようになり、総会での負けを経験し、コロナパンデミックで活動に制限がかかるなど、分裂の危機を何度か迎えながら、「レジデンスをより良くする会」(通称「より良く会」)へと名称を変える。

そして2021年11月6日、過半数を取らなければならない総会という闘いの幕が開いた。

この1票を巡る闘いは僅差で「より良く会」が過半数を制することになった。長い間取材してきた栗田さんは何が勝因になったと感じていたのか。

「僕の中ではわりと大きなポイントだったのは会を指揮したり、実行部隊的な役割を担って委任状のことで他の住民に電話したり、手紙を直筆で書いて送ったりしていたのがおもに女性たちで、男性の活躍はかなり限定的だったことです。

手島さんという強烈なリーダーがいて、彼女を支える人たちもほとんどが女性でした。でも、彼女たちは市民団体のように主義や思想が根幹にあるわけではなく、ピュアに自分たちの生活を守りたいという人の集まりだった。

彼女たちはマンション自治を取り戻すために過半数の委任状を取ろうと活動していましたが、『女がやってもできるわけない』と時代錯誤的なことを他の住民たちに言われても、みなさん仕事も子育てもしながら諦めずにやり続けたんです。なぜそこまでできるのか、単純にすごいな、と思いました。

その純粋さと継続的な熱量が彼女たちにあったからこそ、理事会の交代に繋がったと思っていますし、その姿に惹かれたから最後まで執筆できました」

彼女たちのレジスタンス(抵抗運動)によって、“渋谷の北朝鮮”と揶揄されたマンション自治は住民たちの手に戻り、謎ルールは廃止された。

しかし、日本各地に建てられているマンションでも「高齢化」が目立つようになり、管理組合を発端とした住民とのトラブルは今も起き続けている。

取材・文/碇本学 写真/毎日新聞出版提供