風邪に対する抗菌薬は「無価値医療」

3つ目はこちらです。

3、「無価値医療」を健康保険の対象から外す(9460億円~1.2兆円の医療費削減効果)

日本では、薬や医療機器が承認されると、自動的に保険適用になり、保険収載されます。これは実は日本独自の制度であり、他の先進国ではしばしば、承認された医療サービスのうち、保険収載され、保険でカバーされるのはその一部に過ぎないことが多いのです。

保険収載されるときには限定的なデータがあったものの、その後の複数の研究によって実は有効性が認められないことが明らかになる場合がしばしばあります。日本の制度上は、そのような場合でも、保険収載から外されることは滅多にありません。

一度保険収載されてしまえば、その後のエビデンスの結果に関わらず、多くの場合は恒久的に保険でカバーされ続けるのです。

新しい薬や医療機器は毎年のように開発されています。それらが保険収載される一方で、効果がなくても保険収載から「退場」するメカニズムがないのです。これでは保険収載のリストは長くなる一方で、医療費が高騰するのも無理もありません。

健康上のメリットがないというエビデンスがある医療サービスを、「無価値医療」と呼びます。

全ての医療サービスは下記の4つのいずれかに分類することができます。

1、高価値医療→健康上のメリットが、かかる医療費と比べて、相対的に高い医療サービスのこと(例:糖尿病患者における眼底検査、小児に対する予防接種)

2、低価値医療→健康上のメリットが、かかる医療費と比べて、相対的に低い医療サービスのこと(例:低リスクな手術前の血液検査)。下記の無価値医療を含む。

3、無価値医療→低価値医療の中でも、そもそも健康上のメリットがない医療サービスのこと(例:風邪に対する抗菌薬治療)。高価値医療と低価値医療を区別するためには、健康にどれくらいの金銭的価値があるのかを決める必要があり、それは人それぞれの価値観によって異なる。一方で、無価値医療であるかどうかは、価値観に関係なく、全ての人にとってメリットがない。

4、その他の医療→上記の1~3のいずれにも該当しない(どちらとも言えない)医療サービスのこと。

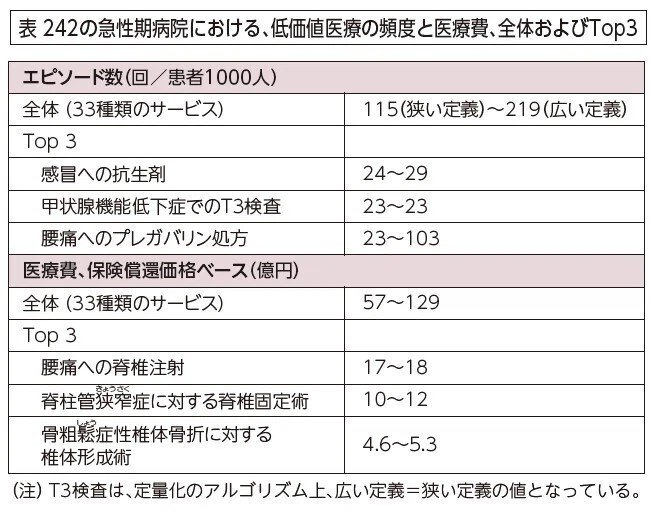

私たちの研究チームが過去に行って論文化したパイロット(予備)研究では、32名の各科専門医とともに33個の無価値医療を同定しました。それらは、日本の医療費の1000~2000億円を占めていると推計されました。

これは暫定的なリストですので、実際には無価値医療の数はもっと多いはずです。