美術史で確立されていない「幽霊画」というジャンル

夏になると日本では毎年、怪談のイベントや幽霊画の展覧会が多く開催されます。なぜか日本人は幽霊が大好き。

近年では、幕末から明治にかけて活躍した落語家、三遊亭圓朝のコレクションが納められている東京都台東区谷中の全生庵(ぜんしょうあん)で毎年8月に開かれる幽霊画展などにも、多くの人が足を運ぶようになりました。

幽霊画というのは美術史の中では確立されていないものです。幽霊や妖怪を研究するのは民俗学や宗教学、国文学の人で、美術の世界にはいません。

なぜなら、美術史は「何年何月にこの人が描き、その影響でこういう作品が生まれた」という「基準作」がなければ成り立たないものだから。幽霊画にはそれがないのです。

日本人が「死んだ人がよみがえる」ということを物語に書き始めたのは平安時代のことです。『日本霊異記』という仏教説話集には、人に殺されて野ざらしになった髑髏を供養した者が、髑髏が変身した人物に恩を返されるという話などが収められています。

まさに日本人が幽霊を意識し始めた現れだと思うのですが、これらの話は実は中国にルーツがあるもの。平安時代後期に書かれた『今昔物語』の中の源融(みなもとのとおる)という人物の幽霊が、日本独自の幽霊の始まりではないかと幽霊研究者は言っています。

幽霊が絵画の中に登場するのは、鎌倉時代初期の「北野天神縁起絵巻」あたりから。

讒言(ざんげん)によって死んだ菅原道真が怨霊となり、人々を懲らしめるために、わざわざ衣冠束帯(いかんそくたい)の正装で比叡山の尊意僧正(そんいそうじょう)のところに挨拶に行き、「これから恨みを晴らしに行くからあなたの法力で邪魔しないでください」と頼む。

僧正はそれを断り、幽霊と人間の間で妖術合戦が行われる。絵巻物にはその様子が描かれています。

道真がかんでいたザクロをブワッと吐くと火がつき、燃え広がる。すると僧正も法術で手から水を出して消火します。この道真の幽霊には足があります。

異界から来る妖怪と現世に怨念を残す幽霊

中世には「百鬼夜行(ひゃっきやこう)絵巻」「付喪神(つくもがみ)絵巻」「土蜘蛛(つちぐも)草紙絵巻」など、妖怪が出てくる絵巻物が作られていますが、これらの作品で描かれているのは幽霊ではありません。

よく幽霊と妖怪を混同されることがありますが、幽霊は現世に怨念を残した死者があの世に行けなくて出るもの。必ず人間の姿をしています。一方、妖怪はあの世とは違う異界から来ているので、獣や器物などの形で現れたりするのです。

先ほどの「北野天神縁起絵巻」からだいぶたちますが、岩佐又兵衛という絵師が江戸時代初期に手掛けた「山中常盤(やまなかときわ)物語絵巻」には、平家討伐のため奥州へ下った牛若丸を訪ねて旅をしていた母の常盤御前が盗賊に殺され、牛若丸の夢枕に立つ、というシーンが描かれています。

この常盤御前はまさに幽霊で、真っ白な装束で「私の復讐をしてください」と伝えるのですが、これが幽霊として描かれた二つ目くらいじゃないかと思っています。

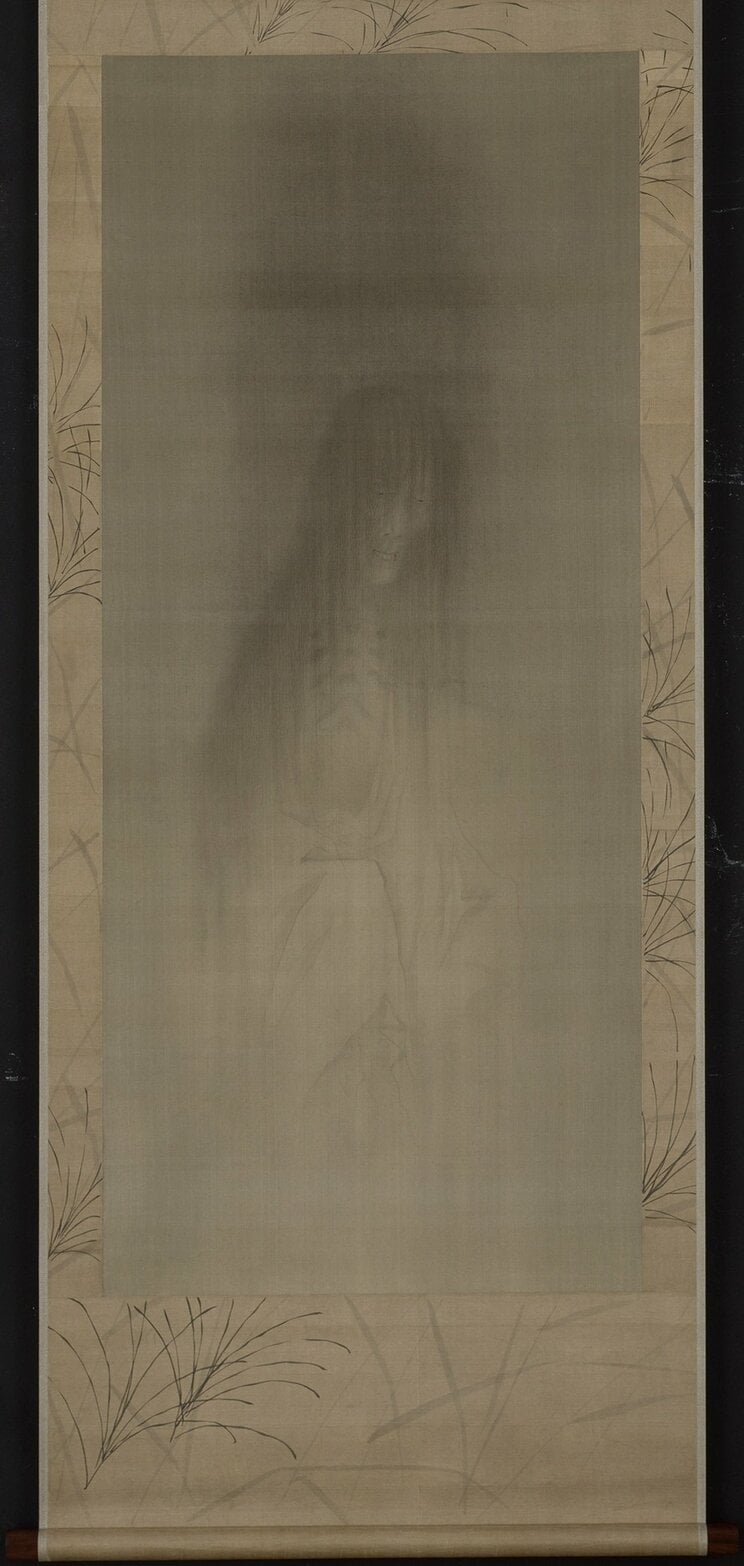

ただ、もし「幽霊画」というジャンルを立てるのであれば、画題として単独で幽霊が描かれていなければなりません。では、最初に幽霊画を描いたのはいつ、誰なのかというと、これは江戸時代中期に京都で活躍した円山派の祖、円山応挙だといわれています。