地理的にはぽつんと一軒家である我が家だが、行政上は向かいの山にあるS村に属している。山を下って、小川を渡り、再び山を登って15分ほどでたどり着くS村は、定住人口10人の限界集落。たどり着いても、あるのは住人たちのワイン蔵だけで、ひっそりした古い石畳の小路を猫たちがのんびり歩いている。

しかし、40年前にはここもまだ立派な村だった。100人以上が暮らし、学校があり、雑貨店と食堂とカフェがあった。

電気とガスと水道が村に通ったのは1980年代。現在40代の人たちが電気のない子供時代を過ごしたのだから驚きだ。共同の水くみ場があり、互いの家の台所に勝手に出入りして火種をもらう生活だったという。良くも悪くも密度の濃い共同体生活だったのだろう。

そんなかつての村の名残は、人がすっかりいなくなったいまも見られる。その最たるものが、さまざまな年中行事だ。

*

一年のハイライトは、なんといっても村祭り。

ポルトガルの地方では、夏になると毎週末のように大小の町や村で祭りがある。いまは限界集落となった我がS村も例外ではない。

村の守護聖人である聖ロレンソの名を冠した祭りが開催されるのは、7月の2日間。村出身の人たちが、リスボンなどポルトガルの都会のみならず、イギリスやフランス、スイスなどの外国からも家族とともに帰省する。日本で言えばお盆のようなもので、普段は10人の村が、急に100人以上に膨れ上がる。

守護聖人の祭りなので、村に教会があって守護聖人がいることが開催の基準だ。つまり、厳密にいえば祭りは神事なのである。その証拠に、祭り初日の夕方には地域一帯を管轄する神父がやってきて、普段は無人の村の教会でミサが執り行われる。オルガンなどない簡素な礼拝堂で、神父自らが弾くギターに合わせて讃美歌を歌う、なんとも手作り感あふれるミサだ。

ミサが終わると、教会の奥から聖ロレンソ像の神輿が登場する。その神輿をかついで、真夏の強烈な西日がじりじりと射すなか、皆で再び讃美歌を歌いながら村を練り歩く。教会前に戻ると、神父が「よいお祭りを」と村人たちに祝福を与える。

からからに乾いたポルトガルの夏。焼けつく太陽の光は凶器に等しく、思わず聖ロレンソを恨みたくなる。ところが、さすがは山奥、9時過ぎに日が沈むと、あたりはぐっと涼しくなる。そこからがようやく祭りの本番だ。暑くて退屈なミサと神輿行列をさりげなくサボって、「ポルトガルの風景」の絵葉書にでもありそうなコルク樫の木陰で待っていた男たちが息を吹き返す。帽子を目深にかぶり、煙草を手に、木陰からのっそりと出てくる彼らの姿もまた絵葉書さながらだ。

この日のために設置されたアーチに光が灯り、昔は学校だった場所に建てられた「共生センター」(実態はただの四角い空間)で、その年の祭り実行委員たちが飲み物や軽食の準備をする。

広場には即席の舞台が設置され、都会からバンドがやってきて祭りの音楽を奏でる。これがなんとも独特で、伝統的な民謡でもなければ、ポルトガル音楽の代名詞ファドでもなく、「抒情的な歌謡曲」としかいいようがないなにかだ。お決まりの愛や恋のみならず、故郷や国への愛情をうたったものが多い。「いつの日か君の待つ故郷の村に帰るよ」といった感じである。外国に出稼ぎに行くことの多かったポルトガル人たちの郷愁の念がこもった歌なのだろうか。

祭り前日に始まるゲネプロから三日三晩、山向かいの我が家にまで、この種の明るくもどこかもの哀しい音楽が響き渡る。日ごろはうるさいほどの虫の声も、このときばかりは音楽にかき消されて聞こえない。最中には耳をふさいで「助けて」と叫びたくなるのに、毎年祭りが終わった後には、気づくと「ああ僕のポルトガル、僕のむらぁぁ」とサビの部分を口ずさんでいる。

音楽に合わせて、広場でダンスが始まる。社交ダンスのように二人が組んで踊るもので、ステップがこれまたなんとも独特。曲によって足をちょんと跳ね上げたり、複雑に交差させたり。日ごろ農作業で鍛えているとはいえ、失礼ながら飛んだり跳ねたりできるとは思ってもみなかった男女が、くるくる敏捷に動き回る。

この地元ダンスはもちろん、ワルツもタンゴも踊れない私たちも、周りに促されるまま手を組んでゆらゆら揺れると、うまいうまいと褒められる。

ダンス広場の周囲では、主に高齢の女性たちが、なにをするでもなく座ってダンスを眺めている。

「あの人たちはきっと若いころもあそこにああやって座って、ダンスに誘われるのを待ってたんだよ」とは、夫の推測だ。

真偽はわからないものの、友人グラシンダによれば、確かに村祭りはかつて若い男女の出会いの場だったそうだ。

ダンスに疲れると、共生センターの外に設置された即席カウンターでビールや軽食を買って休憩する。軽食のお決まりは、ソテーした豚肉をパンにはさんだ「ビファナ」。ポルトガルじゅうのカフェで出てくる定番だ。

祭りが盛り上がってくるのは真夜中近く。近隣の村や町からも人が訪れ、小さな子供たちもまだ元気に駆け回っている。

最終日の真夜中を過ぎるころ、恒例の抽選がある。祭りの準備段階で、資金集めのために実行委員が近隣の町や村で1枚1ユーロの抽選券を売っていた。その当選者が決まる瞬間だ。昨年の1等賞品は大型テレビ(みんな持っているだろうに、誰が欲しがるのか)、2等が電子レンジ(同上)、3等が地元産の蒸留酒5リットル(そんなにたくさんどうするのか)、4等が地元製チョリソー2キロ(同上)、5等がやはり地元産オリーブオイル3リットル(ぜひ欲しい)だった。

舞台に小さな子供が呼ばれて、箱から紙を引っ張り出す。その紙に書かれているのが当たり番号だ。

前回なんと私たちは初めてこの抽選に当たった。しかし狙っていた5等ではなく、4等のチョリソー2キロだった。

事前に買った抽選券には、この地域の慣習に従って、夫や私の個人名ではなく、地元でしか通じないうちの屋号である「C荘」と書いていた。5等に外れた後は興味をなくして、村のマリアおばさんとおしゃべりしていたので、C荘、C荘、と舞台から呼びかけられても気づかず、おばさんに「お宅よ!」と言われて舞台に押し出された。

腰が90度に曲がっているのに毎日元気に畑仕事をするマリアおばさんは、飼っている鶏の産んだ卵や畑で採れた豆を持って、たまにうちをふらりと訪れてくれる人だ。そうだ、チョリソーはマリアおばさんにおすそ分けしよう。

「当たっちゃった!」とはしゃぐ私に、私を除けば村でただひとりの40代ルイが、「俺なんか50ユーロ分も抽選券買ったのに、なにひとつ当たらなかったよ」とぼやいてみせたあと、「でも当たったのがお前らでよかった、うれしいよ」と言ってくれた。ルイは普段からほろ酔いになると「お前らは5つ星のご近所さんだ」などと持ち上げてくれるいい奴である。彼にもチョリソーを。皆にチョリソーを。

そんなわけで後日、近所のアントニオのワイン蔵にチョリソーをつまみとして持っていった。生まれてこのかた村で暮らしてきたアントニオは、夫のブドウ及びオリーブ栽培の師匠である。彼のワイン蔵は、いまやカフェもない村で皆が集う場所のひとつ。その日も仕事帰りのルイが立ち寄って、一緒にチョリソーを食べた。

さらにマリアおばさんやグラシンダ、我が家の改修工事に来ていた無口なジョルジェにもおすそ分けして、2キロのチョリソーはあっという間にはけた。

*

帰省組がそれぞれの生活の場に帰っていくと、村には再び人より猫のほうが多くなる。頭のなかで呪いのごとくエンドレスリピートしていた歌謡曲のメロディも消え、夏の暑さとともに高揚感も去った9月、最初の雨が降るころに、村はブドウを収穫する。

それぞれのワイン蔵で新酒が発酵を進めるあいだ、ブドウの葉と栗の木の葉が少しずつ赤や黄色に染まっていく。

そしてワインができあがる11月、村では「マグシュト」が行われる。マグシュトは収穫祭のようなものだろうか。スペイン北部やポルトガル中北部での伝統行事らしい。わがS村では昼過ぎから夜更けまでの1日きりの行事で、夏の村祭りと同様、都会から帰省した人たちや、近隣に住む村人の親類縁者が集まる。とはいえ、わざわざ外国から帰省する人はいないし、祭りに比べればずっとこぢんまりした趣だ。

季節はすでに晩秋、山奥の村はしんと冷え込む。だからマグシュトは屋内行事だ。共生センターのなかにテーブルと椅子を並べ、できたばかりのワインを飲みながら、やはり旬の焼き栗と、これだけは季節外れのイワシの塩焼きを食べる。イワシ以外はもちろん村の直産だ。

イワシはセンター横に設置した大きな網で炭火焼きにする。火で手をあぶるために、自然と人が網の周りに集まる。たっぷりオリーブオイルをかけて食べるのがポルトガル風だ。

屋内の行事とはいえ、当然、参加者たちが飲み食いだけで満足するはずがない。そのうちテーブルを片付けて、センター内でダンスが始まる。祭りと違って、今回は一曲ごとにパートナーをくるくる変える決まりがあるようだ。ぼんやりしていてパートナーを見つけそこねた人は箒を押し付けられて、箒と踊るはめになる。

しかし村人の達者なステップについていけない私としては、箒と揺れていたほうがよほど気が楽である。箒を握らされたら、その一曲で一息ついて、その後、やはり大きな体を折り曲げるようにしてステップらしきものを踏もうと奮闘している夫のもとへいき、相手の女性に箒を渡すことにしている。

*

マグシュトと前後して、各々の畑でオリーブの収穫がある。そして寒さが深まるなか、庭の早生オレンジやミカンを食べて、S村の年が暮れていく。

家族で過ごすクリスマスの後、大晦日には祭りの広場で焚火をする。これは村の「公式行事」ではなく、村人たちの私的な慣習だ。だから外から人が来るでもなく、村だけでひっそりとやる。

なにをするのかというと、積み上げた薪を燃やして巨大な炎を作り、その火を見ながら共生センターで飲み食いするのである。

最初に誘われて参加した2018年には、共生センターの簡易キッチンで、アントニオが「フリターダ」を作ってくれた。赤ワイン、ニンニク、オリーブオイルに漬けこんだ豚肉を素揚げした料理だ。

その数日前、いつものようにアントニオのワイン蔵でチーズとパンをあてにワインを飲んでいたとき、かつての村の食事の話になった。電気もガスもない台所で、薪を焚いて鋳鉄製の鍋で作った料理がどれほどおいしかったことか――という話から、アントニオの亡き母の得意料理だったというフリターダの話題になったのだ。

私が「食べたことない」と言ったら、「いつか作ってやる」と言われた。その「いつか」が意外に早くやってきたというわけだ。

暖房もなくうすら寒い共生センター、外の暗闇で火花を散らす巨大な焚火、身を切るような風と、骨身に沁みてくる山の寒さ。村で唯一の20代ティアゴがかける大音量のテクノが妙にシュールだ。そんななかで地元のパンに載せて食べるフリターダは、アントニオ作の赤ワインによく合う、豪快な男の料理の味だった。

さて、欧州の年越しといえば花火。我が過疎の村でも、真夜中の少し前から焚火の横で、事前に大量に買い込んでおいた花火を打ち上げる。しかし年配の村人たちは、若いティアゴとルイが次々に打ち上げる花火を見るだけで、焚火で暖を取りながら淡々と飲食を続ける。さんざん肉を食べた後なのに、ここで再び地元産チョリソーを食べるのが村の伝統だ。寒さに強いポルトガル人、吐く息は白くてもジャンパー1枚でへっちゃらだ。スキー場かという勢いで着こんで焚火の前から動かないのは私たち夫婦だけである。

やがてカウントダウンするでもなく、なんとなく時計を見て、手に持ったチョリソーとワインをそこらに置き、「新年おめでとう」と抱き合って、村に新たな一年がやってくる。

しんと冷える山の空気に身も心も引き締まり……ということは特になく、かといって都会の年越しパーティーの華やぎもなく、あれ、ワイン飲んでたら12時過ぎたね、という極めて地味な年越しだ。行く年への感慨も新年の抱負もへったくれもない。このころになると食べ過ぎ飲み過ぎで胃が重く、私の頭のなかにあるのは「寒い、帰りたい」だけである。

焚火と飲食はその後もだらだらと続く。酔っぱらいが倒れ、政治談議が白熱するなか、プディングやケーキが皆の胃袋に消えていく。やがて「そろそろ帰るわ」と一人抜け、二人抜けて、大晦日の焚火は気の抜けた感じでお開きになる。

本音を言うと、私としては大晦日は暖かい家のなかでそばをすすりながら静かに過ごし、元旦には早起きして、一年を新たな気持ちですっきりと迎えたいところだ。とはいえ、山奥での緩い暮らしには、こういうなんとも締まらない年越しも似合っているのかもしれない。

東の果ての島国で生まれ育った私が、西の果ての小国の、そのまた山奥にある限界集落で、本来なら一生出会うことなどなかっただろう人たちと一緒に歌ったり、踊ったり、火を見たり、ワインを飲んだり。そんな数奇な巡り合わせを「締まらない」などと腐すことのできる贅沢な毎日が、今年も続きますように。

(つづく)

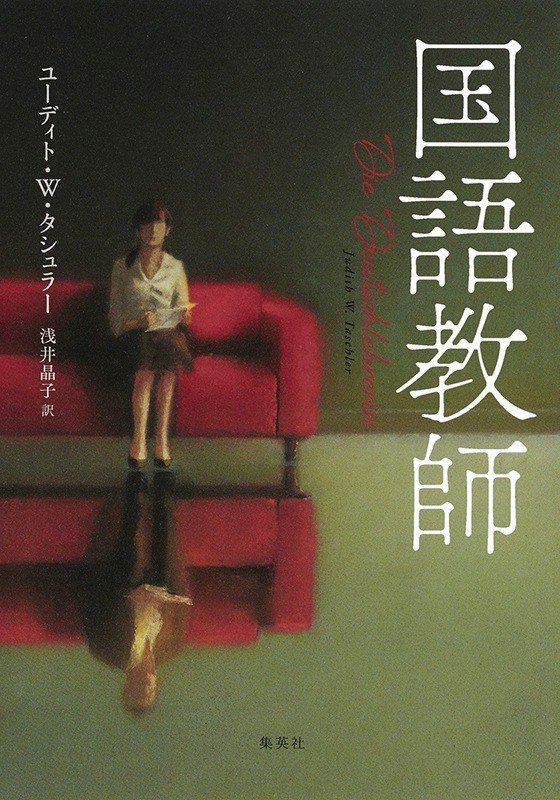

関連書籍

集英社

定価:本体2,600円+税