40年間にわたり、もっとも近くから

瀬戸内寂聴を見てきた人物の著書

2021年11月9日、満99歳で遷化(高僧が他界すること)した瀬戸内寂聴。

没後1年、生誕100年となる今年は、国民の多くが母や祖母のように慕った尼僧“寂聴さん”の在りし日の姿を偲ぶ企画が目白押しだった。

5月にはドキュメンタリー映画「瀬戸内寂聴 99 年生きて思うこと」が公開された。

11月公開の「あちらにいる鬼」は、直木賞作家の井上荒野が、父・井上光晴と母、そして父と愛人関係にあった瀬戸内晴美(出家前の寂聴の名)をモデルに書いた同名小説を原作とした作品だ。

『瀬戸内寂聴全集』(第2期・全5巻 新潮社)、『あなたの心に青空を』(光文社)、『寂聴さん最後の手紙 往復書簡 老親友のナイショ文』(横尾忠則共著 朝日新聞出版)、 『戦争と人間と魂』(小池政行共著 かもがわ出版)など、著書や関連書の発行も相次ぐ。

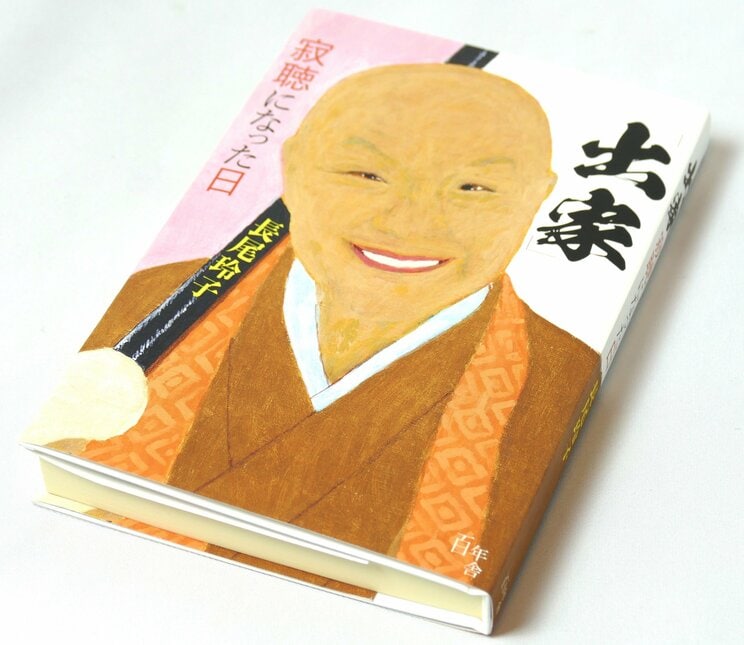

そんな中、11月に発売された『「出家」寂聴になった日』(百年舎)がひときわ異彩を放つ。

著者の長尾玲子は瀬戸内寂聴の親族(従妹の娘)で、1970年冬から2010年初頭までの40年間にわたって寂聴の文学創作の手伝いをし、後半15年間は秘書として常に行動をともにしてきた人物だ。

1973年11月21日。

岩手県・平泉の中尊寺で得度式を終えた瀬戸内寂聴が訪ねたのは、高校生だった頃の著者が両親とともに暮らすマンションの一室だった。その時の様子は著書の中で、以下のように描かれている。

ピーンポーン

キッチンで夕食の後片付けをしている時に、チャイムが鳴った。こんな時間に来客があるのは珍しい。

「はい」

ちょうど廊下にいた恭子の娘の玲子(筆者)が、スチールドアの覗き穴から覗き、忍び足でキッチンに来て小声で、

「中学生くらいの男の子のお坊さんがいる」

と言ったのと、聞き覚えのある声が、スピーカーから

「あたし」と流れてきたのが同時だった。(『「出家」寂聴になった日』より)

著者が小坊主と勘違いした“あたし”とは、日頃“はあちゃん”と呼んでいた瀬戸内晴美改め、瀬戸内寂聴その人だった。

頭を丸めた寂聴が、「あたしのとこはマスコミがいるかもしれないから、あんたんとこにおらせてもらいたいんだけど」と言いながら、重いカバンを抱えて家に上がりこむと、著者の母・恭子は目に涙をあふれさせながら「おかえり」と迎え入れたという。

流行作家として多くの連載を抱え、週に一度はコメンテーターとしてテレビのモーニングショーに出演するという充実の日々を送っていたはずの瀬戸内晴美は、51歳にして突如出家した。

当然のごとくマスコミは色めき立ち、出家の理由を求めて寂聴のことを追った。

寂聴がそんな目から逃れ、一時的に身を隠す場所として著者一家が住む家を選んだのには合理的な理由があった。

著者一家の部屋と寂聴の部屋は、同じマンション内にあったからだ。