20年後の電車男たち

2005年に20歳だった若者たちは2025年、40歳になっている。

タックインをダサいものとして青春を送った世代は今、どれほど頭でそのトレンドを理解していても、簡単には裾を入れることができないでいる。漫画『美味しんぼ』の山岡が44歳までTシャツの裾を出せないでいたのと同じ現象だ。

そんな歴史の転換点で、コロナ禍で中止になっていたコミケが2022年に、3年ぶりに開催された。そこには「おたく」と「オタク①」と「ヲタク」と「オタク②」が居合わせていた。

この場合、「おたく」は80年代に中森明夫がバカにした世代で、1つ目の「オタク①」は批評家で作家の東浩紀がテーマにしてきたオタク第三世代のことであり、続く「ヲタク」は電車男が直撃した世代、2つ目の「オタク②」はZ世代の新しい感性を持つ若者たちを指す。2種類の「オタク」が存在するのは、一体なぜなのか。

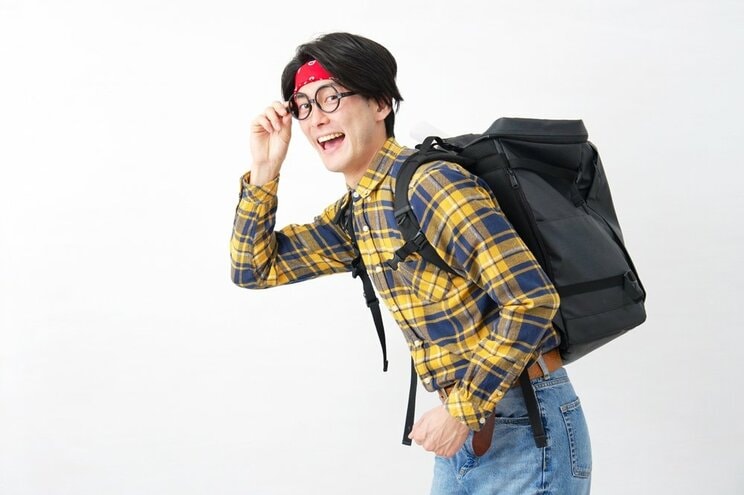

8月、みんなTシャツを着ている。しかしそれぞれに裾さばきが違う。裾へのアプローチに注目すると、彼らの属性が大きく異なっていることが見てとれる。一番若い「オタク②」は、シャツをインで着ている。古い「オタク①」と「ヲタク」は、今なおタックインにトラウマを抱えている。彼らの始祖である「おたく」は徹頭徹尾、インである。

Z世代のオタク②はシャツをインすることに躊躇しない。裾を入れないとバカにされてしまう時代に、オタク②は堂々と裾を入れることができるのだ。オタクであることに後ろめたさがないのである。

長い間ネガティブな意味しかなかったタックインが、最先端の着こなしへと変化していったように、「オタク」という言葉のもつ意味も変化する。2021年の6月に、テレビ朝日のワイドショーが「オタクになりたい若者たち」という特集を組んでいる。

推し活が当たり前になり、誰かを応援したり何かに熱中したりすることで、後ろ指をさされることはなくなった。特集では「ダサいイメージは無い」「オタクが恥ずかしいと思う人の方が恥ずかしい」といった発言が紹介されている。彼らにとっては、ガチオタだと思われることは名誉なのである。

タックインと同じ様に無名の若者たちの間で広まったからこそ「オタク」の意味合いが反転した。もし大人のしかけたムーブメントだったとしたら、Z世代のオタク②に「ゾタク(ZOTAKU)」といった新しい呼称がついていた可能性がある。

ネーミングが同じまま、意味が変わることが重要なのである。