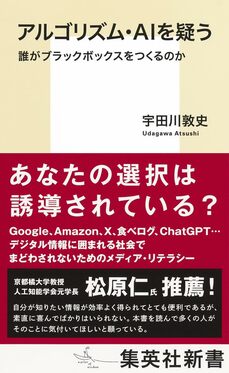

フィルターバブルと情報の最適化

また、活動家のイーライ・パリサーは、情報オーバーロードに適応するためのフィルタリングは、個々のユーザーにとって必要な情報だけをプラットフォームのアルゴリズムが選別して表示するパーソナライゼーションによって加速していることを指摘し、「フィルターバブル」という概念を提示した*4。

これは、それぞれのユーザーに対して(システム1の水準で)「快適」に感じるようなコンテンツをアルゴリズムがあらかじめフィルタリングすることで、ユーザーが接触する情報が制限され、しかもユーザー自身はそのこと自体を意識しにくいという現象を示したものだ。

XやインスタグラムなどのSNSのタイムラインや、グーグルの検索結果や、アマゾンやユーチューブのレコメンドに表示されるコンテンツは、ユーザーの行動履歴によってパーソナライズされ、人によって大きく異なっている。

たとえば、アマゾンやユーチューブの自分のトップ画面を、(お互いの了承のもとで)家族や友人のトップ画面と見比べてみると、出てくる商品や動画がかなり違ったものになり、場合によってはウェブサイト自体の印象も異なるものになっていることがわかるだろう。

もしSNSで普段から複数のアカウントを使い分けていれば、タイムラインに出てくる話題がまったく異なるものになることはあたりまえに実感できているかもしれないし、むしろ意図的にタイムラインの構成を変えている人もいるだろう。

このユーザー自身の反応に基づく「エコーチェンバー」と、プラットフォームのフィルタリングに基づく「フィルターバブル」は、相互に重なり合い、アテンション・エコノミー環境における「快適な」ユーザー体験とプラットフォームの収益向上の両立を可能にしている。

その意味でこの状況は、現状のアルゴリズムの「最適解」となって(しまって)いるのだ。しかし、この「最適解」とは、主に人間の認知負荷の軽減という点では有効だが、論理的に熟考したり真偽を吟味したりすることを放棄することにもつながるという意味で「最善」とはいいがたい。

このようにプラットフォームが自分の好みに合わせてくれるフィルターバブルや、似た意見の人々と交流しがちになるエコーチェンバーは、「余計な」情報があらかじめ排除されているために「効率的」と感じられるかもしれない。

しかし、特定の意見や好みだけに接し続ける環境にいると、その意見がまるで社会全体の意見であるかのように錯覚してしまうことになりかねない。

民主主義をきちんと機能させるためには、個々の成員が、社会全体においてどのような議題があり、意見の分布がどのようになっているのか、という「客観的な」社会像を知るということが非常に重要な前提となる。

プラットフォームのフィルターバブルやエコーチェンバーの効率性や快適さに身を委ねるのではなく、そのようなメディアのアルゴリズムのあり方を意識し、自身の情報環境に対し批判的な視点をもつことも重要だろう。

脚注

※1 情報過多の現代において、人々の「注目」や「関心」自体が経済的価値を持つようになる経済モデルのこと。

*2 Sunstein, C. (2001=2003). Republic.com. Princeton University Press. (石川幸憲訳『インターネットは民主主義の敵か』毎日新聞社)

*3 鳥海不二夫(2021)「ツイッター上のオリンピック反対派はどのような人たちか」ヤフー!ニュース、2021年7月5日(2025年2月10日取得 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/f0cadc7d6e28878f772c3cced701b1dd7b

3dcb96)

*4 Pariser, E.(2011=2012). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press. (井口耕二訳『閉じこもるインターネット│グーグル・パーソナライズ・民主主義』早川書房)