違和感を覚えた隊長の命令

「やはり特攻だ」。隊員たちの顔に緊張が走る。

続いて1番機の機長、丸山隊長が、搭乗員を前に、こう訓示した。

「各機、“確実な方法”で敵艦を撃沈せよ」

このとき、中村は隊長の命令に違和感を覚えたという。

「隊長は“確実な方法”でと言い切った。“絶対に特攻して沈めよ”とは言わなかったのです」

中村が正操縦士として乗る2番機には、ほかに通信員、機体前方と後部上方、尾部の銃座を受け持つ搭乗員が4人。計5人が乗ることになった。

「通常の飛行では『呑龍』には、正操縦士の隣に副操縦士が付くのですが、特攻だから最小限の編成にしたのだと分かりました。隊長機だけには6人が乗っていました」

滑走路では整備士たちが、あわただしく出撃の準備を整えていた。

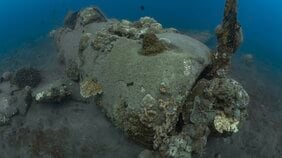

「機体に500キロの跳飛弾攻撃(水面を跳躍させて目標に当てる攻撃法。海軍では『反跳弾』と呼んだ)用の爆弾が積まれ、燃料タンクの3番は空にしていました。片道燃料だけで足りますからね」

「特攻で敵艦を沈めよ」とは言わなかった丸山隊長だが、出撃前にこんな行動を取ったという。

「丸山隊長は爆撃機に乗る際、搭乗員が身に着けるパラシュートの縛帯と海に落ちたときに使う救命胴衣を戦地本部のテントの床に投げ捨てたんです。それを見た隊員たちが隊長にならい、次々と同じ行動を取りました」

もう、生きて帰ることはない――という決意表明だった。

中村は2番機に乗る5人が集まったところで作戦会議を開いた。

「いいか。どうせ死ぬのなら、敵艦隊のなかで一番大きな艦を見つけて攻撃しようではないか。低空で敵艦に迫り、まず私が跳飛弾で攻撃を仕掛けるので、前方射手の足立伍長は13ミリ弾を全弾、敵艦に撃ち込んでくれ。爆弾攻撃を終えたら、敵艦を追い越す際、海面すれすれまで高度を下げるので、後部上方と尾部の13ミリ弾を全弾撃ち込んでほしい。それでも敵艦が沈まなかったら、そのときは反転して機体ごと突っ込む!」

特攻は怖くはなかったが、「自分が正操縦士として、他の4人の命を預かっていること」に中村は大きな責任を感じていた。だから、慎重にこの作戦を考え抜いたのだという。

「自分の意志だけで敵艦に体当たりして5人の命を失う。果たしてそれは許されることなのだろうか? ただ、自分はやれるだけのことはやるぞ!」

中村の思いは固まった。

重爆だけの編隊飛行

午前6時。出撃のときが来た。

「12月14日は赤穂浪士の討ち入りの日。ただ、このときの我々、特攻隊は計49人で“四十七士”ではなかったのですがね」

242年前の1702(元禄15)年の、この日、死を覚悟した侍たちへ思いを馳せながら、中村は“出陣の瞬間”を待った。

南洋の美しい海が、いつものように夜明けの太陽の強い日差しで眩しいオレンジ色に染まり始めていた。

滑走路の向こうには、整備員や同僚の隊員たちが整列している姿が見えた。

文/戸津井 康之