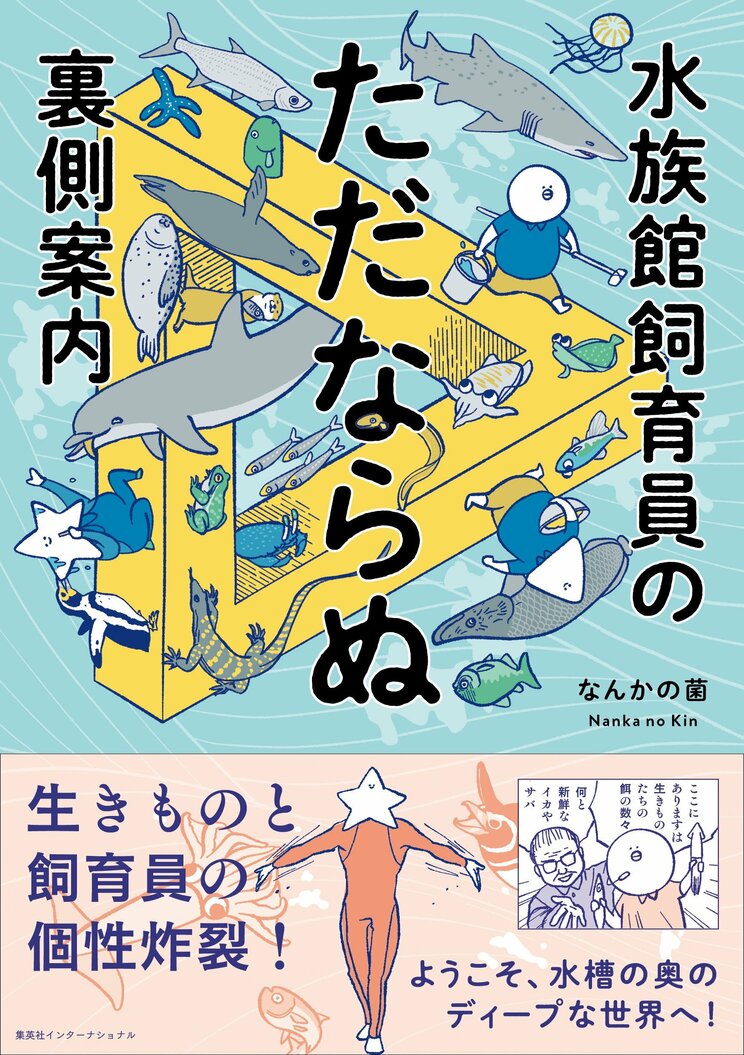

水族館の飼育員は生きものと同じくらいおもしろい

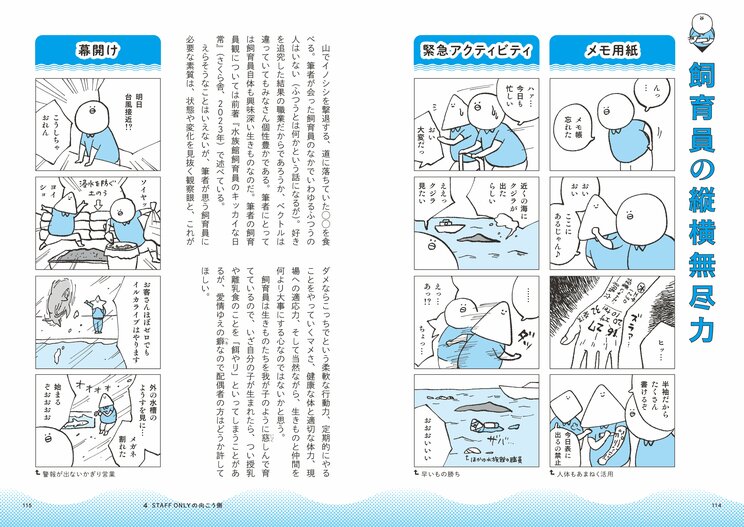

荒俣宏(以下、荒俣) なんかの菌さんの本では、水族館の生きものとかではなく、飼育員を観察対象として見るという視点がおもしろくてよいですよね。

なんかの菌 ありがとうございます。

荒俣 前著『水族館飼育員のキッカイな日常』のレビューを読んでいたのだけど、水族館の中にこんな変な人がいるんですか? ってみんなが驚いているのを見て、私は逆にとても驚きました。我々からすると、「そうそうあったよな。あるあるだよね」となるんだけども。

なんかの菌 そうなんですね。私は文系出身で美術史をやっていて、生きものは好きでしたけど生物学のフィールドはもう全然経験がなくて。「生きもの分野の人にはこんな変な人いっぱいいるんだ」という気持ちでおりましたね。

荒俣 昔は、役所の職員、つまりど素人が水族館に出向して働くことはざらにあったんだけど、最近は専門学校とか大学で学んだり資格を取ったりした人が水族館で働くという感じになっているよね。

なんかの菌 そうですね。私が水族館に就職できたのも、大学院で美術史をやっていたからこそだと思うので。そうじゃなければ、入れなかったかもっていうのはあります。

荒俣 博士号を取って水族館に就職したわけですか?

なんかの菌 いや、博士中退です。仕事と並行して論文を書こうと思ったのですけども、あまりに忙しくて全然できなくて。私が採用された次の年から、すごく難しい生物の問題が採用試験で出るようになって。もしこれが私の年だったらもう絶対受かってなかったなと思いました。

荒俣 なんかの菌さんが描かれているような、そこにいる人間や、その人たちがやっていることのおもしろさは、採用試験が業績や資格のようなものを基準にし始めると、どんどんなくなる世界になりそうですよね。「こいつおもしろいから観察しよう」と思うような人間はある意味、希少価値になってくるんじゃないかな。

なんかの菌 そのとおりだと思います。いろんな人が働いていてこそおもしろいのかなというのは思いました。いまも、飼育員の人たちは大学とか専門学校とかを出て、生きもののことだけでなくマルチにいろんなことをできる人が多いですが。

荒俣 いろんな人がいて、自分の専門外のこともいろいろやったりするなかで、展示の見せ方とかにおもしろさが生まれていくんですよね。それを考えると、生きものについてはまったく専門外の、文系のなんかの菌さんを採用された、当時の水族館の館長さんはなかなかすごいよね。

なんかの菌 本人に言っておきます(笑)。