ネット時代の水族館に求められること

なんかの菌 人間の好奇心がこれから水族館をどんなふうにしていくのか、荒俣先生に聞いてみたいと思っていて。19世紀の水族館は、海の中を再現する、陸からでも見られる水槽を楽しむというのが原点だったと思うんですけど。

荒俣宏(以下、荒俣) うん、19世紀中頃に世界ではじめて水族館ができたとき、人々はまず視覚的なショックを受けたんだよね。水族館の中に入ると別世界、つまり海の中に入らなければ見られなかった世界を、息をしながら体験できるわけだから。

光が水槽の中にスッと入ってきて、そこで自分たちが食べるときしか見なかったような魚が生きて動いている。一種のファンタジーですよね。まずそういう「見世物」という側面が水族館にはあって。

そのあとに、生きものの専門家などが水族館に携わるようになって、教育的な要素とか博物学的な研究とか繁殖とかの役割を担うようになった。

でもいままた、視覚だけで勝負しようっていう雰囲気に変わってきた気がするよね。日本だと2018年ぐらいからかな。

東京のとある水族館に行ったときに驚きましたよ。紫のライトが当たっていて、魚が何色をしているのかわからないんです。でもそれはそれで、イメージのすごさがありますよね。そして見ていると、若い男女たちがその見え方をおもしろがっている。

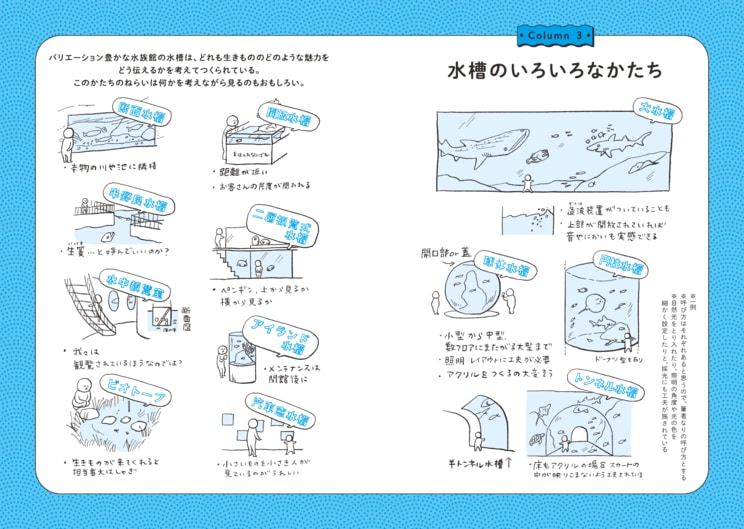

水槽の形も、以前は丸いカーブが付いたガラス面だと魚の正しい形がわからないから、水槽は四角じゃないとだめだよという考えだったんですけれども、いまはどんどん丸い水槽になっているし、天井が水槽になっているところもありますよね。

これは、19世紀中頃にできた水族館、つまり視覚的なショック・驚きを与える場所としての水族館に、違う形で戻りかけているんじゃないかと思います。でっかい生きものやマニアックなちっちゃい生きものを見せたりするということも一方に置きながらね。

なんかの菌 おっしゃるとおり、いまではもう「生きものを見せる」というところを1回超えている気がします。それこそめずらしい生きものって、もうみんな知り始めているんですよね。

たとえば深海の生物も、昔は、ダイオウグソクムシなんて誰も知らなかったのに、いまはもう、みなさん知ってるじゃないですか。スマホもあるから、「ダイオウグソクムシ」って調べたらすぐ画像が出ます。

そういうことが、水族館のこれからの形にすごく関わってくるんじゃないかなと思っています。めずらしい生き物をただ展示するだけだと、水族館はやっていけない時代に突入していると思うんですね。

それもあって照明で水槽をすごい紫色にしたり、水槽の形をすごくめずらしい形にしたりというふうに変わってきていると思うのですが、今後は一体どうなっていくんだろうなと思います。