気になる食中毒のリスク、何に気を付ければいい?

外部業者も選択肢に加わるなど、学童の弁当問題にかかる保護者の負担軽減に向けた取り組みが少しずつ広がりを見せるものの、「手作りのお弁当がいい」というのが多くの子どもの本音なのかもしれない。

ある学童クラブの担当者は、「うちは外部業者の利用をしていないため、お弁当の持参が原則です。特にお弁当の内容にルールは設けていませんが、コンビニのおにぎりなどを持たされたお子さんが『なんで僕だけこれなの、みんなは手作りなのに』と文句を言っているケースもありましたね」と話した。

では、食中毒が気になるこれからの季節に、どんな点に気を付けて調理すればいいのだろうか?

農林水産省では、お弁当づくりによる食中毒を予防するためのポイントとして、主に以下の点を挙げている。

・調理の前は必ず手を洗う(手や指に傷がある場合は調理用の手袋などで手を覆う)

・弁当箱や調理器具はきれいに洗ったうえでしっかり乾かしたものを使う

・野菜や果実、魚介類は流水で洗う(肉は食中毒菌が飛び散るので洗わない)

・食材はしっかり加熱する

・おかずの汁気はよく切る

・梅雨時期や夏場は、使い捨てカップを利用する

・ごはんやおかずは冷やしてから詰める

(農林水産省『お弁当づくりによる食中毒を予防するために』より一部引用)

また、多くの保護者が活用するであろう「作り置きおかず」について、同省の担当者は次のように話した。

「食材は一度加熱しても菌が完全になくなるわけではなかったり、少し残ったりします。食中毒菌の場合、人間の体温ぐらいでどんどん増えてしまいますので、作り置きのおかずはお弁当箱に詰める前に十分再加熱をしてください」

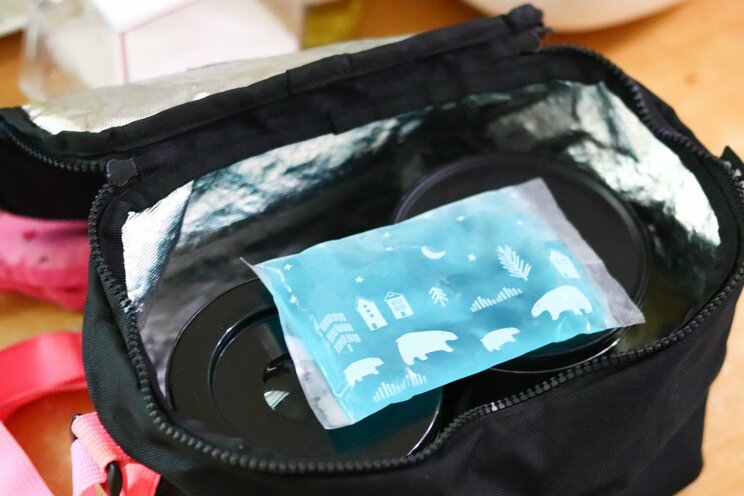

また保管に関しても注意が必要だ。学童クラブ内に保管用の冷蔵庫がないケースも多いだろうが、「保冷剤と保冷バッグを活用することも大切」と担当者は話した。

異例の暑さですでに疲弊している保護者も多いだろうが、さらに長期間の弁当作りが加われば、その負担感はあまりにも大きい。今後さらに多様な支援策が広がっていくことが期待される。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班