児童数は増えている…現実を無視した計画とは

その経営コンサルタント会社のつくった学校を再編する統廃合計画は、かなりずさんなものだったという。市民団体「清瀬市の『公共施設再編計画』を考える会」(以下、「考える会」)の事務局で活動しているA氏が次のように説明する。

「清瀬市でいちばん古い清瀬小学校の校舎を建て替えて、第八小学校を統合し、さらに近くの中学校まで統合して小中一貫校にするという内容でした。

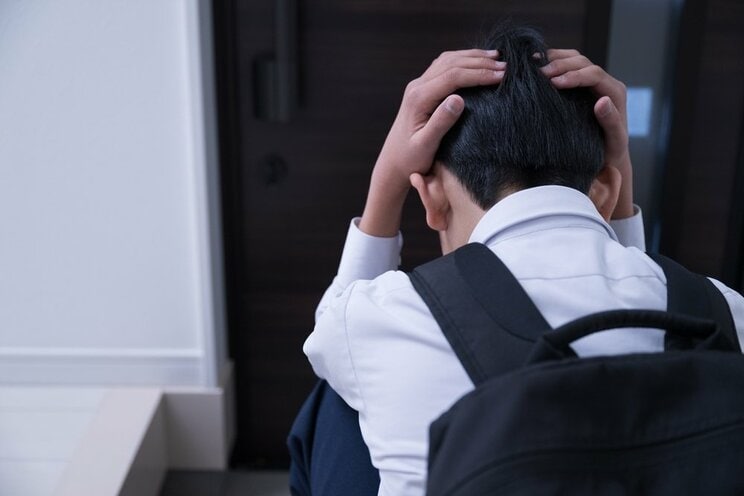

市の説明では、小学校から中学にあがるときに馴染めずに不登校などになる、いわゆる『中1ギャップ』の解消が目的だということでした。

しかし清瀬市には、ほかにも小学校や中学校があるのに、清瀬小学校のまわりだけやるというのはおかしな話です。ほかの学区では中1ギャップを放っておく、ということですからね」(A氏、以下同)

さらに、清瀬小学校と第八小学校の統合も現実を無視した話でしかなかった。第八小学校の校区は人口が増えている地域で、少子化が問題になるどころか、児童数は増えている。

にもかかわらず清瀬小学校と統合されれば通学距離が長くなって不便になるだけでなく、中学まで一緒にした小中一貫校となれば、児童生徒数が1000人を超えるようなマンモス校になってしまうのだ。

「人口増の現実を無視しての計画には、あきれるばかりです。そんなマンモス校をつくれば施設的にもパンクしかねないし、学校運営についても不安しかありません。教育的にはマイナスばかりですから、子どもたちのことを無視した計画でしかありません」

そんな計画だから、「考える会」が反対の署名運動を行うなど、市民から反対の声が強まっていった。その結果、現在、経営コンサルタント会社のつくった計画は「凍結」となっている。

とはいえ、凍結でもそれなりの報酬を経営コンサルタント会社は市から受けとっているはずだから、ビジネス的に損はしていないはずだ。

さらに、こうした例は清瀬市だけではない。

「全部ではありませんが、かなりの自治体が経営コンサルタント会社に丸投げしています」と指摘するのは、『学校統廃合と公共施設の複合化・民営化』(自治体研究所、尾林芳匡との共著)の著者で統廃合問題に詳しい、東京自治問題研究所理事長で和光大学名誉教授の山本由美氏である。