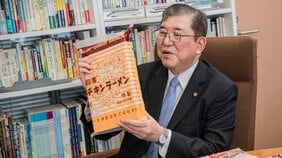

疲労で「天地がさかさま」に… … ひらめいたアイデア

コップ型の容器に入れるとして材質は何がよいのか。熱湯を入れても大丈夫なもので、かつ手に持っても熱くなく、重くないものでなければなりません。

そこで、熱の伝わりにくい発泡スチロールが、材質に選ばれました。

発泡スチロールにも改良が加えられました。割れ目ができたり、破れたりしては話になりません。またどうしても臭いがついてしまうことから、容器製造時に熱風で臭いをとる方法も考え出しました。

次に発泡スチロールの容器をどうやって密閉するのか。これについては、紙でアルミ箔をコーティングしている機内食からヒントを得ています。

そのほかにも、片手で持ちやすく、かつ滑りにくい容器のデザイン案をいくつも出したり、中に入れる麺の形を全体に火が通るように工夫したりするなど、いくつものハードルを百福は一つずつ乗り越えていきます。

しかし、最後のステップが、百福の頭を最も悩ませました。

「麺を容器の中に入れるには、どうすればよいだろうか……」

容器より小さい塊にして、単純に容器に落として入れると、落下の衝撃で麺が傷んでしまいます。

そこで百福が考え出したのが「容器の中で宙吊りにする」という方法です。それならば麺がくずれることもなく、さらに容器を補強することにもなり、運搬にも堪えられます。

ところが、上に広がった容器で麺を宙吊りにするという発想は、実現が困難でした。

さすがにこればかりはできない……とさじを投げる社員や、容器の形を変えることを提案する者もいました。

そんななか、決して諦めなかった百福は、あるとき、布団の中で天地がさかさまになるという錯覚に陥りました。疲れのせいかな……と思った瞬間、ひらめきます。

「天地の逆転……。そうだ、麺を逆さにおいて、容器を上からかぶせる方法がある!」

布団から飛び起きた百福。これまではずっと容器に麺を入れるという発想だったけれども、麺に容器をかぶせればいいんじゃないか─。

試しに、くるっと1回転させて、容器をゆすると麺が落ち着きました。宙吊りに成功したのです。

百福のこのアイデアは「中間保持」と呼ばれ、現在のカップ麺はすべてこのやり方でつくられています。