名前を捨て、男性と女性を融合させたシンボルマークに改名

『Lovesexy』(1988)や『Batman』(1989)をはじめ、プリンスは毎年のように新作を発表し続けた。ライヴやプロデュース業や楽曲提供(バングルズ、シンニード・オコナーなどが有名)をこなしながらという、まさに驚異的な仕事量だ。

1990年代に入ると、ヒップホップ、クラブミュージック、オルタナティヴロックが台頭。80年代的なアーティストやカルチャーが敵対視またはアウトなものになっていく風潮の中で、それでもプリンスは走り続ける。自らのバンドを「ニュー・パワー・ジェネレーション」にして『Diamonds and Pearls』をリリース。

1992年には、ワーナーと破格の1億ドルで6枚のアルバム更新契約を結ぶが、音楽産業の制約やマーケティングに嫌気がさして、1993年にはプリンスという名を捨て去り、男性と女性を融合させたシンボルマークに改名してしまう。

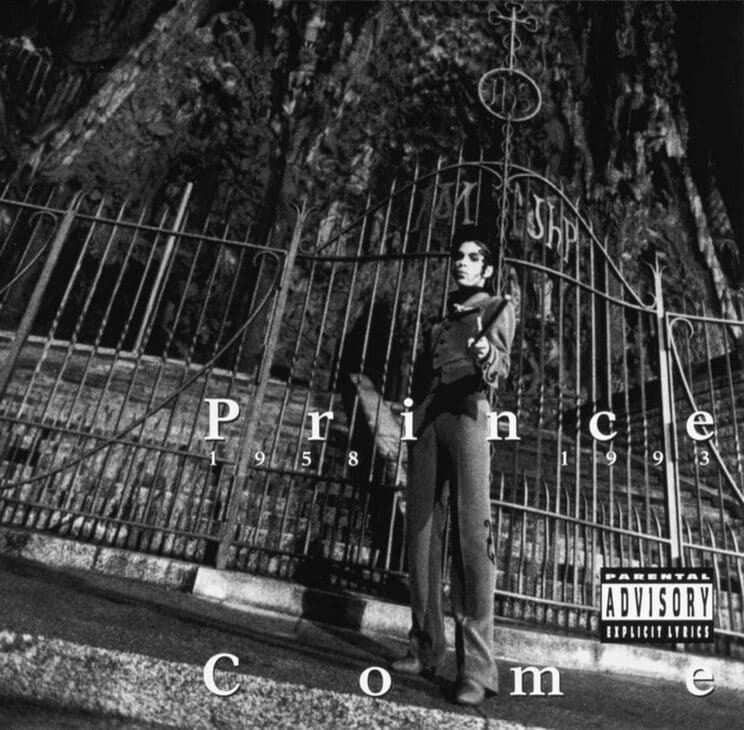

メディアは混乱して、「かつてプリンスと呼ばれたアーティスト」(The Artist Formerly Known As Prince)と呼ぶことになった。そして翌1994年の『Come』では、クレジットに1958-1993と記して自らを葬った。

魂を操られる奴隷になりたくなかった

ペイズリー・パーク・レーベルの経営危機、昔の仕事仲間たちがワーナーから去ったこともあって、プリンスはこのころを境にメインストリームから外れていく。

しかしそれはシステムから自由と権利を守るためであり、好きな時にレコードが作れて、自分のコントロールでというアーティストとしての美学と信念に基づいた行動だった。

魂を操られる奴隷になるくらいなら、“革新的なインディペンデント”でありたい。

90年代半ばには誰よりも早く、インターネットでファンと自分の音楽をダイレクトに繋げようとしたことも決して忘れてはならない。新聞や雑誌の付録で新作を無料配布したり、ディスカウント店限定で売ったり、コンサート招待チケットをCDに導入したりと、自身の音楽に対する届け方もつねに斬新だった。

愛する子供を亡くしながらも、永遠の愛を誓った妻と離婚しても、男は孤独に闘い続ける。

2000年代には「プリンス」としてカムバック。2004年に『Musicology』でヒットチャートに復帰。ツアーも盛況となりロックの殿堂入りを果たした。2006年は『3121』が17年ぶりのNo.1に輝き、2007年にはスーパーボウルのハーフタイムショーに登場。

プリンスというあり方は、次第に新しい世代にも受け入れられ、再評価も高まってきた。不可解な人種差別事件にもいち早く反応した。音源がアーティストの許諾なしにネット動画などで勝手に流布される事態にも、確固たる姿勢で立ち向かった。

そんな矢先、プリンス逝く。2016年4月21日。享年57歳。

アーティストとしての“自由と権利”を守り貫いた孤高の天才の足跡は、余りにも眩しくて感動的だ。

文/中野充浩

*参考/『プリンス論』(西寺郷太著/新潮新書)