ある人物の存在が一番引っかかりました

種雄さんの死については、ナイフの置き場所や血痕の付着個所などに不審点があり、そもそも自殺する理由がないと、家族は確信していたという。

「家族だからわかるんですけど、自殺なんてするような子じゃないんですよ。たしかに夫婦仲が悪かったこともありますし、それに伴って、相手(X子さん)方の父親なり、兄なり、家族との仲もこじれたというか…。こじれたきっかけはわからないんですけれども、こじれている様子は見ていたので。

そういう中で、やっぱり『自殺じゃない』という思いはありました。もちろん犯人が誰かはわかりませんけれども、“事件”という見方のほうが納得するというか。『自殺』には、本当に違和感しかなかったですね」

2006年の警視庁の判断について、家族は当初から違和感を抱き、捜査の見直しを必死に訴えた。当時の捜査員たちは、真相解明よりも早期に事件にフタをしようと動いているように感じ、やり取りを録音するなど模索を重ねた。音声データの一部は文春オンラインで公開されている。

「17年前なんで私もまだ若くて、知識も何もないですし、助けてくださる方もいなかったし、もう本当に、なんか夢中でというか。文春さんで、その当時の音声データが出たと思うんですけど、やっぱり警察の対応が異常というかおかしいなと思って、不信感があったからこそ録音したんです。もちろんそれまでに事件に遭ったこともないので、警察の対応は体験がないのでわからないんですけども、どう考えても『おかしいな』ということが続きました。

被害者に対しての聞き取りではなくて、私たちを説得するような感じです。『もう自殺だから、息子さん』『わかってあげてください』とかね。私たちなりに不審点を突いても『なんか筋違いの話ですね』とか『それは間違いですね』というような対応の仕方でした」

当時はまだ木原衆院議員と事件には何の関わりもなかったはずだ。「政治的圧力」と無縁なはずの不審死事案が、初動から迷走した原因は何だったのか。警視庁が早々に「自殺」と幕引きを図った理由を、遺族はどう感じていたのだろう。

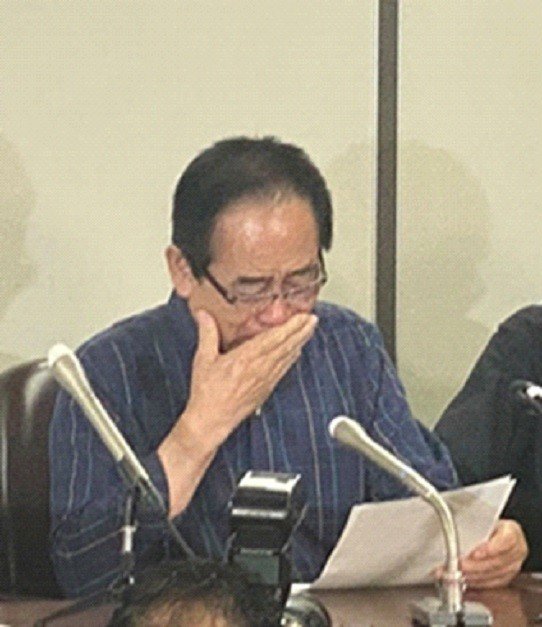

「事件当時から警察関係者のある人物の存在が一番引っ掛かっていました」

改めて、当時警視庁が“黙殺”した現場の状況や経緯がどういったものだったのか、振り返ってもらった。

第一発見者は種雄さんの父だ。

「当時は私の子どもはまだ乳児で、しかも体調が悪くて、夜中というか明け方だったんですけど、子どもを抱っこして、ベッドで起きてたんですね。そうしたら電話が鳴って、妹からだったんですけど、理由も言わずに慌てた様子で『車を出せるか?』って聞かれたんです。

とにかく『異常事態だな』と感じとって、子供と主人を連れて現場に向かいました。細かなことは覚えてないんですけど、現場についてから結構な時間、車の中で待たされて、その間に父が警察と何かやり取りをしていて、弟が運び出されてきた記憶があります」