初公判で繰り返した不可解な言動

1990年3月30日、東京地裁で初公判が開かれた。注目の裁判は毎回、一般傍聴席を求めて長蛇の列となる。わたしは親交のある週刊誌や地方紙の記者から余った券を譲り受け、宮崎勤の公判を何度か傍聴した。

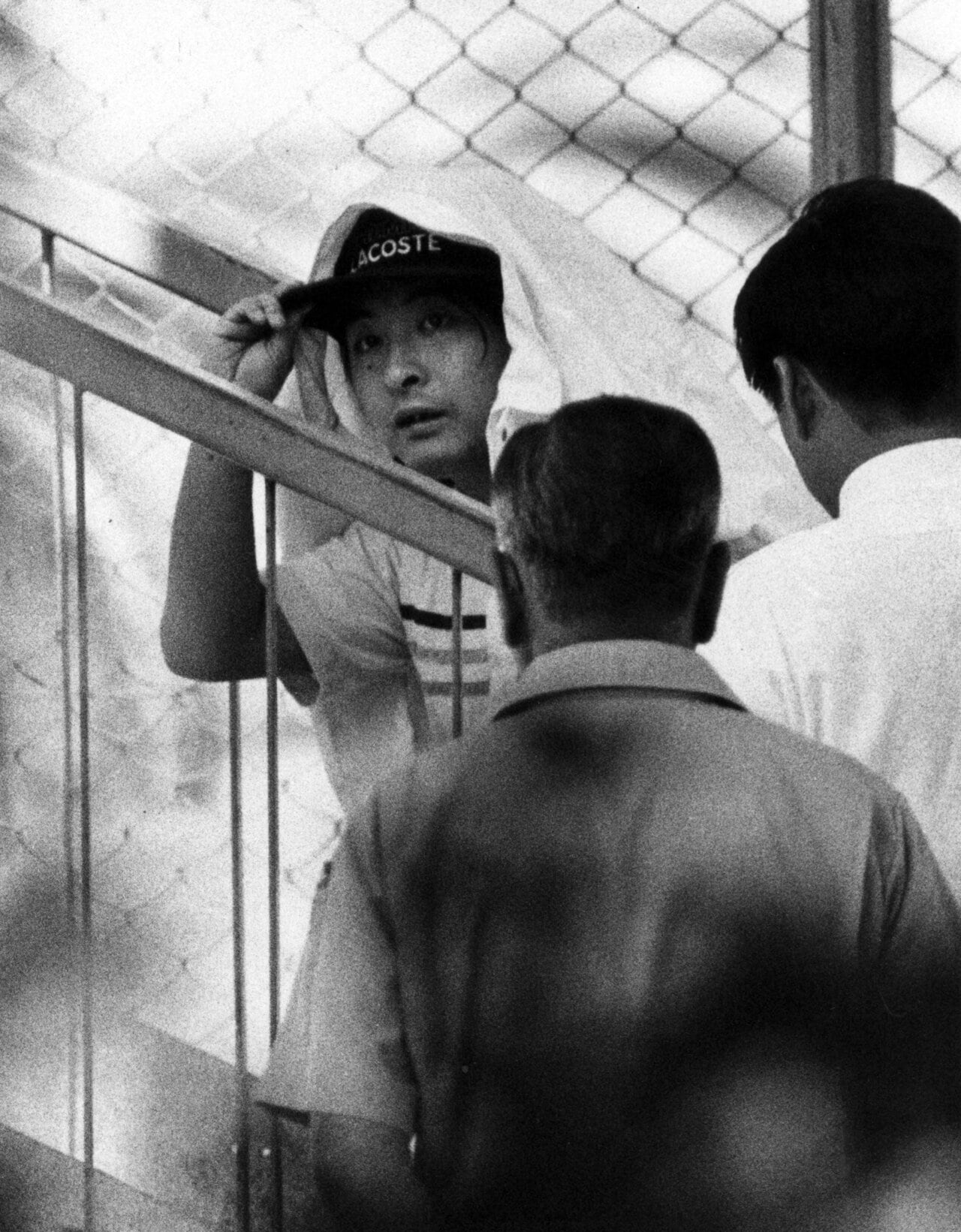

勤は初公判で捜査段階での供述を一転させ、不可解な言動を繰り返した。

「覚めない夢の中にいた気がする」

「ネズミ人間が現れて何がなんだかわからなくなり、気がついたらマネキンのようなものが落ちていた」

小太りの青年は突然、「ネズミ人間」の出現を語った。わたしの頭は混乱した。公判中、勤は鉛筆をくるくる回し、時には居眠りをしているようにも見えた。