今も語り継がれる映画愛に満ちた名言

淀川さんはいろいろな名言も残されているが、個人的に最も好きなのが「どんな映画にも必ずひとつはいいところがある」というもので、これは今も自分の映画鑑賞における基軸となっている。欠点などを逐一荒探しするよりも、まずはいいところを見つける努力をして、褒める。それが映画の作り手に対する礼儀であり、その上で論考を展開させていく。

一方で嫌いな作品の題名を堂々と発することもあった。たとえば「日曜洋画劇場」でサム・ペキンパー監督の『ワイルドバンチ』(1969)が放映された際の解説で「私はこの映画が嫌いです」と発言されたときは仰天したものだ。

自分ひとりが嫌いと言ってもぶれないほどの名作であることを把握した上での物言いであったと、今は理解している。「では、あなたはどうですか?」と視聴者それぞれに作品の賛否を問いかけ、ひいてはそれもまた映画眼を養う糧となっていたように思える。

ラジオや講演などでは旧作映画の魅力などとともに、映画だけを見るのではなく「歌舞伎を見なさい。オペラを見なさい。ありとあらゆる一流の芸術に触れて、その上で映画の面白さを見出していきなさい」とも常々訴えていた。これはひとつのジャンルに埋没して狭い範囲のオタクになってはいけないということで、なかなか耳が痛いところがある。

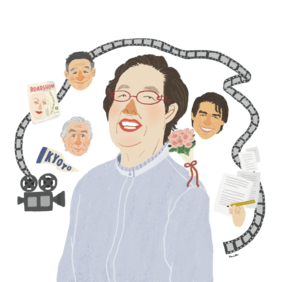

さて、やがて筆者も大人になり、映画雑誌の編集者として働いていた時期、試写室で時折、淀川さんのお姿を見かけたり、編集部にかかってきた電話の応対をさせていただいたりしたことも幾度かあった。テレビでの温厚なイメージはそのままながらも、一方で意外に厳しいキャラクターの方だったという印象もある。

特に言葉遣いなどマナーや礼儀作法に関して、私は大丈夫だったが同胞が電話口でメチャクチャ叱咤されていたのを目の当たりにしたことがあった。もっとも、これも「映画が好きなら、もっとしっかり生きなさい!」とでもいった淀川さんならではの人生訓みたいなものだったのだろう。

映画の見方は人それぞれとはいえ、どこか斜に構えたり、茶化したり、嘲笑うことが粋であるとでもいった風潮もないわけではない。そのように良くも悪くも多様化して久しい今の時代だからこそ、淀川さんのような温かくも厳しく、また見る側に意識の向上を促す映画鑑賞の目線の大切さを、改めて痛感させられている次第である。

文/増當竜也