ファッションを「ライブ」で楽しむ高校生たち

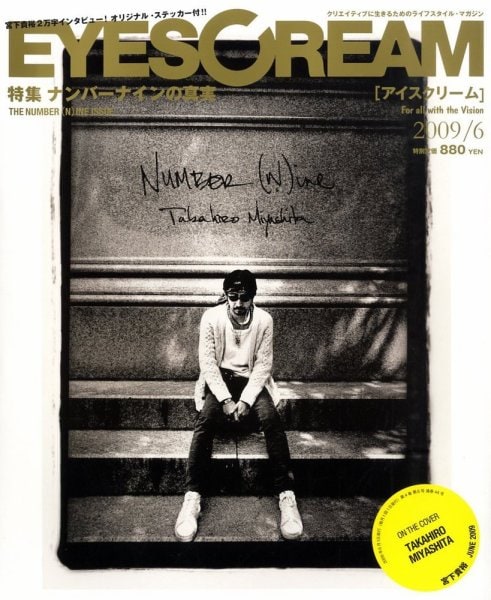

渋カジがファッション雑誌で騒がれるまえの雰囲気を、その路上に居合わせた若者の言葉から感じることができる。2000年代に東京のファッションシーンを牽引したブランド、ナンバーナインのデザイナー宮下貴裕の回想である。

「日本が起こした新しい洋服の着方の生まれた瞬間だったような気がしますけど。もちろんアメリカの服をみんな着てるんですけど、みんな着方が変わってました。」

(略)

「組み合わせ方とか色とか、そういうのも『これ逆にアメリカにいないだろう』みたいな」

(略)

「その先輩たちからは多大な影響を受けました。あの人たちは勝手にどっかいるみたいな感じで、俺たちは俺たちで同級生で集まって、渋谷行けばいるみたいな。でもカッコいい人たちは多かったですね。みんなそれぞれが違う格好してたし、何人もいるのにひとりも何もダブってない。たとえ同じようなモノを着てても着方が違ったりとか。でも夏になればタンクトップでしたからみんな一緒でしたけど」

―そういうのをリアルに吸収してたわけですね。人によってはファッション誌を読んでとかっていうのもあるじゃないですか。

「ファッション誌はあんまり読んでなかったですね。現場で調達してました」(『アイスクリーム』2009年6月号)

1973年生まれの宮下貴裕が15歳だった、88年ごろの渋谷の様子である。

雑誌は読まず、現場で調達していた。宮下はそう語る。ファッション誌を読まなくてすむのは、本当に幸せなことだ。渋カジを特集する雑誌には、今読むと意味をとりにくい言葉が登場する。

たとえば1989年11月号の『東京人』には、「渋カジなるファッションの流行は渋谷をライブで楽しむ高校生たちのおしゃれからきている」とあり、1989年6月21日号の『ポパイ』では「最近は、ファッションでも何でも、とにかくライブ状態。だから動きも早い、早い」と書かれている。

ライブで楽しむ。ライブ状態。これは何を意味するのか。雑誌を読んでる場合じゃない。端的に、そういうことだろう。

演劇や音楽をライブで鑑賞するとき、雑誌を手元に広げて読み込む人はいない。私たちの目はステージに釘付けになる。渋カジによって、路上がステージになった。若者であろうと大人であろうと、路上にいないと現場のことがわからない。

逆にいえば、それまではライブではなかったのだ。

雑誌を読んで勉強して街に繰り出した若者たちは、路上で出会う他人を見ても、彼らの姿に雑誌のページを重ねる。全身をDCブランドで固めて出かける、しかも一目でデザイナーがわかるようなトータルファッションで街をうろうろしているのであれば、それは街なかに雑誌のページをコピー・アンド・ペーストしているだけにすぎない。