富士見産婦人科事件〜究極の産科暴力

産婦人科医療における権利侵害は、患者が医療者に対して抱く疑問や違和感を表明できない環境で悪化する。とりわけ、医師が専門家としての優位性を利用して、患者を欺く場合には、取り返しのつかない結末をもたらすこともある。

1980年9月、埼玉県所沢市の富士見産婦人科病院で、とある事件が発覚した。同病院は市内最大規模の産婦人科専門病院で、女性医師3人を含む医師が5人いた。同病院は当時はまだ珍しかった最新の超音波断層診断装置を備えており、病院の理事長はこの装置を駆使して患者の検査を行っては、何かしらの診断を下して子宮摘出等の手術を勧めていた。

ところが理事長が医師でも検査技師でもないことが判明し、医師法違反で逮捕された。患者たちは、理事長に勧められて受けた自分の手術が本当に必要なものだったのかと不安を抱き、所沢保健所に訴え出た。その数は実に1138名。「富士見産婦人科事件」として知られるようになった。

逮捕後に調査が進むと、医学的根拠もなく子宮や卵巣を摘出した事例があることがわかってきた。

理事長はやってくる患者に次々と「子宮筋腫」「卵巣のう腫」などの病名をつけて手術が必要だと告げ、雇われ医師たちはその「診断」に全く医学的根拠がないことを知りながら、理事長に追従して摘出手術を繰り返すことで、7年以上にもわたって莫大な利益を上げていたのである。

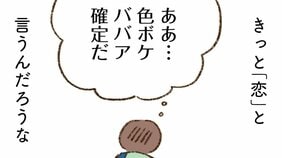

子宮と卵巣を全摘された被害者たちは、子どもを産めなくなっただけではなく、卵巣ホルモンの不足による後遺症にも苦しめられた。更年期障害に似た症状は家族や周囲になかなか理解してもらえず、離婚に至った人もいた。