異能の人に会えるのが最高の喜び

「芸能界」とは戦後に渡辺プロダクションを中心とした芸能プロダクションを作り上げた「55年体制」のようなものだったと田崎氏は指摘する。しかし時代と価値観の変化によって、かつての輝かしく憧れの存在だった「芸能界」は今や古い体制として批判されることも増えている。そんな「芸能界」を描くモチベーションはなんだったのか。

「僕は才能というものに一番興味があります。才能を見抜く才能ということにも興味がありました。

ビーイング創業者の長戸大幸さんは『才能は作るもの』と言っています。実は僕もそう思うんです。才能というのは勝手にあとからついてきて、実際のところ誰と会うとか、そういうちょっとした縁を見つけることの方が大事だと思います」(田崎健太氏、以下同)

単行本の元となった『週刊現代』での連載は2016年から不定期連載という形で始まったが、その期間は「芸能界」が崩れていく時代でもあった。その中で田崎氏の連載のモチベーションはある一つのことだったという。

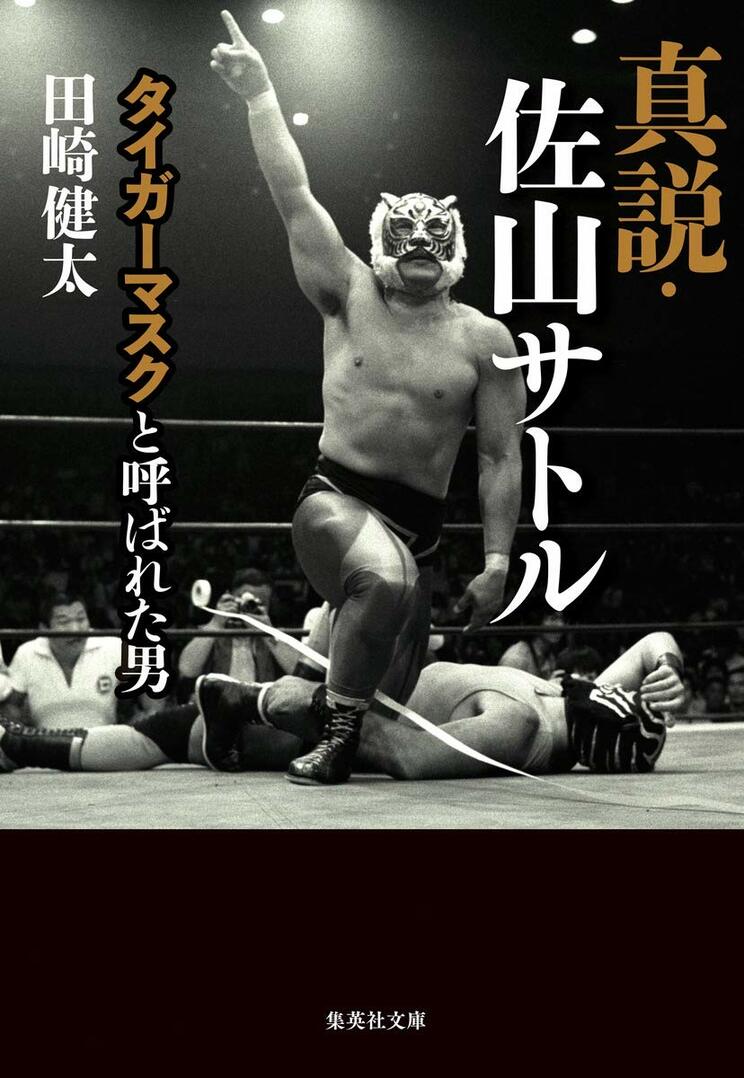

「僕はこれまでいろいろな『村』を取材してきました。サッカー村、野球村、芸能村、格闘村、プロレス村、しかし僕はどの村にも所属していません。たまに興味がある対象者のところに行って話を聞いたらまた出ていくというスタンス。だから、取材はとても自由です。利益関係もないので正当に書ける立場にいます。

また、異能の人に惹かれるので、ジャンルはどうでもよくて、大事なのは会う人がおもしろいかどうか。芸能界で売れてトップにいくような人は間違いなく変わっている。そんな人に会えるなら話を聞きたい。それが最高の楽しみでした」

また、取材して話を聞いた長良じゅん(長良プロダクション会長)、皇達也(元テレビ朝日取締役)、マキノ正幸(沖縄アクターズスクール創業者)らが鬼籍に入るなど、取材対象者が限られていく期間でもあった。

「唯一の心残りがあるとすれば、渡辺プロダクションの渡辺美佐さんに取材出来なかったこと。取材依頼をして何度か手紙を書いてやりとりもしたんですが、実現しませんでした。

美佐さんが(1970年の)大阪万博のプロデューサーをされていたときは本当に帝王のような存在だった。しかし、夫の渡辺晋さんが早くに亡くなって、ずっとナベプロの背中を追いかけていたホリプロが追い抜いていった。だから美佐さんが夫を亡くしてからどうだったかということが一番ききたかった」

渡辺美佐に取材が叶わないとなれば、その周辺にいたホリプロの堀威夫と田辺エージェンシーの田邊昭知を中心に書く方法もあった。しかし、堀と田邊を中心にしてしまうと、ビーイングの長戸やライジングの平や吉本興業の大﨑などには触れにくく、広がりがなくなってしまう。

やはり芸能はいろんな角度から多面体で見た方がわかるという判断から、今回の構成になったという。

「渡辺プロダクション(ナベプロ)とホリプロは(当時は)1番と101番ぐらいのすごい差でナベプロが上だった。堀さんが言うにはちょっとの時間の差、何年かの差が大きかったと言われていたけど、僕が思うのはやっぱりナベプロは2人だったってことなんです。

元プレイヤーである晋さんとマネージャー的な美佐さんが組んでいた。ジョン・レノンとポール・マッカートニーみたいな関係だったと思います。2人は対等で、同じ夢を見ていたからこそ渡辺プロダクションは強かった」