子どもの自殺は、いつも大人の目線で考えられる

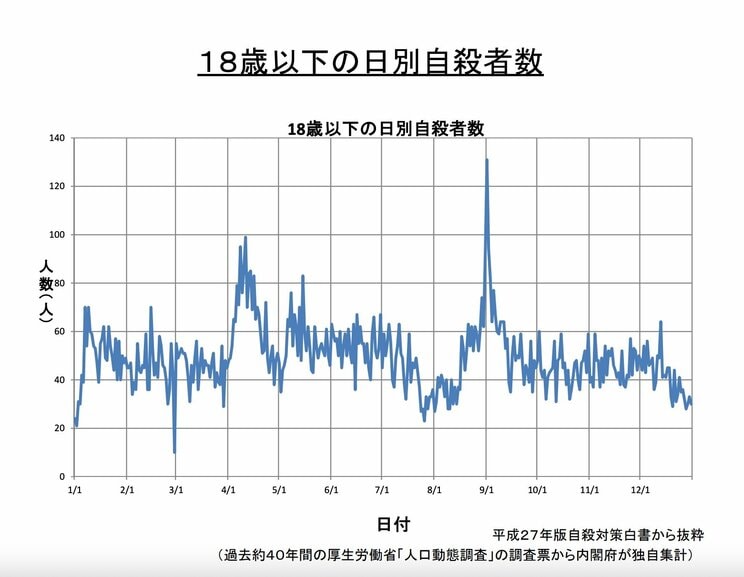

夏休みが終わり、新学期が始まる9月1日は、1年の中で子どもの自殺がもっとも多い日だといわれています。文部科学省の調査を引用すると、18歳以下の日別自殺者数はこの日に突出して高くなっているのがわかります。

子どもの自殺を考えるときに必ず議論にあがる話題が二つあります。

まずは「自分たち(専門家)が子どものころと比較して、この社会がどうなったか」という時代性です。

これに関しては、SNSの発展で容易に害のある情報を入手できるようになったことが、子どもの自殺増加の要因として考えられている節もあるようです。

もちろん否定するつもりはないのですが、人の心を考えていくと、社会が移ろいでも絶えず変わることなく継承されている本質的なものがあります。それが二つ目の親子関係についてです。

私たちは生まれつき「わかってもらいたい」「関心を向けてもらいたい」という気持ちを持っています。幼少期のこの気持ちは通常、親(養育者)に対して向けられ、幼児に備わっている本能的なものです。お母さんにくっつく、気持ちをわかってもらって安心したい、などの欲求を指します(J・ボウルビイの「愛着理論」に基づく欲求)。

なぜ親子の愛着を話題に出したのかというと、私たちがいかにこの欲求に対して忠実に生き、そして影響されているのかを知ることが、自殺まで追い込まれてしまう子どもの心の問題を理解する上では大切だと考えているからです。