大人と子ども、心は「一緒に動く」

教員とのトラブルや子ども同士のイジメなど、学校側の問題が自殺の原因になる場合も愛着の欲求に関する問題が含まれていると私は考えています。

普段、筆者は小さなカウンセリングルームを営んでいます。ここに来る大人のほとんどは多かれ少なかれ愛着に関係する問題を抱えています。大きく括ってその根本をたどると「わかってもらえない不満」で苦しんでいるのです。

実は心の健康は重篤な脳機能疾患(統合失調症、双極症1型、自閉スペクトラム症、認知症など)を除くと、ほとんどは愛着の欲求が充足されない悩みによって生じています。

うつ病なども「わかってもらえない」ストレスが関係しているのです。

繰り返しますが、人は「わかってもらいたい」生き物です。

この愛着の欲求を充足できないストレスが強いと、他人の気持ちを聞くことができません。自分のストレス解消を優先するのが本能だからです。

お子さんを持つ親であれば、心の余裕がないときに限って子どもが問題を起こす、話しかけられても構ってやれないなど、思い当たる節があるのではないでしょうか。

大人と子ども、心は「一緒に動く」のです。

子どもの心の健康は大人のそれにかなり左右されるということです。

では「親―子ども」の関係をもう少し広げて、「教員—子ども」の関係にも目を向けてみます。ここで述べたように、大人に心の余裕がなければ子どもの話は聞けないはずです。すなわち、教員の精神状況が子どもへ直に影響しているのではないかという仮説が成り立ちます。

近年、教職員の精神疾患による休職が増えていると報道されています。

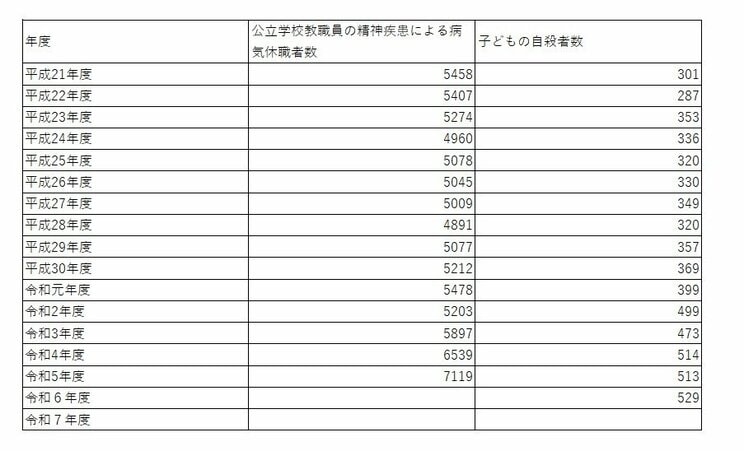

教員の精神疾患による休職者数と、子どもの自殺者数の推移を現時点で公表されている数値と比較可能な部分を重ねて、グラフにしたものが次です。

それぞれの線が「一緒に動く」ように見え、折れ線の動きも近似的です。

文部科学省の調査によれば、精神疾患によって1か月以上休職する教員は平成21年度の5,458人から令和5年度の7,119人へと増加しました。

いっぽうで厚生労働省の統計によると、小中高生の自殺者数も同じ期間に増加傾向を示しています。この二つのデータを比較すると、両者には強い相関(ピアソン相関係数 r=0.74)が見られます。

ただし、因果関係を直接示すものではなく、共通の社会的要因が影響している可能性も高いと考えられます。それが何かはここで断言できませんが「一方が増えるとき、もう一方も増える関係」は明らかです。

つまり、現場の教員が疲弊すれば子どもの心のサインが見落とされるリスクが高まることを示唆しています。

ただし、令和2年だけは例外的なグラフの動きをしています。教員の休職は減り、子どもの自殺がこれまでにないくらいに増えたのです。これに関してはおそらくはコロナ禍が関係しています。休校で業務量が減った先生の休職も減ったのですが、家庭に閉じ込められて行き場をなくした子どもの自殺は増えてしまったと考えられます。

このことから、いかに学校が大切な場所なのかがわかります。家族問題を抱えている子どもであれば、尚更でしょう。