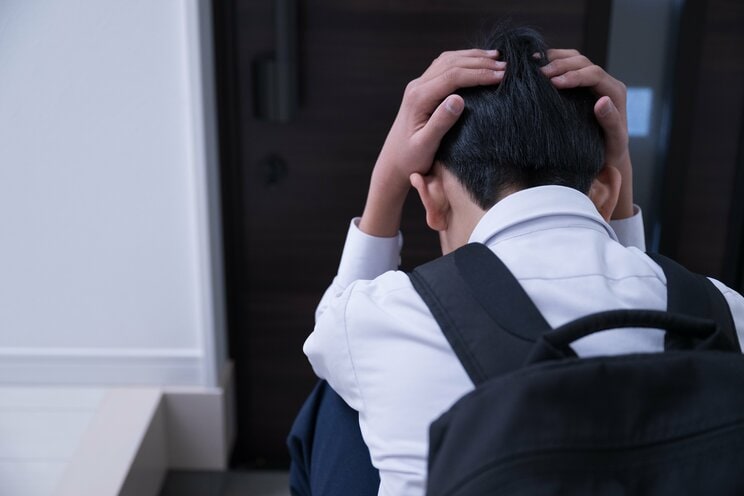

わかってもらえないと感じたときに、人は死にたくなる

幼少期に虐待を受けて育ったある男性は、幼少期のことを次のように振り返りました。

「小学校低学年のころから自分の葬式を想像していました。両親が参列して、大泣きしているんです。そこで、ぼくは愛されていたのだなと思って天国へ行くんです」

しかし現実世界では両親が振り向いてくれることはなく、彼は中学生のときに飛び降り自殺を図りました。今でも麻痺の残る右足をさすりながら、上記のようなことを話したのでした。

言うまでもなく児童虐待は、はなから愛着の欲求が実現せず、かつ親の手によって踏み潰されてしまうものだと想像することができると思います。事実、幼少期の虐待が自殺念慮につながりやすいという研究は複数あり、それを疑う人はいないと思います。

虐待という極端な状態までいかなくても、子の「わかってもらいたい」気持ちに制限がかかってしまい、それが苦しみとなる場合もあります。

筆者はかつて、両親ともに高学歴で社会的にも地位の高い職業に就いている子の心の問題に携わったことがあります。優等生だったその子は小学校高学年から死にたいと思うようになり、そして高校生くらいに家庭内暴力や非行を繰り返したのち、自殺未遂をおこしました。

「親と同じ職業に就くように言われることに疲れた」のだそうです。

両親は子の心配をしていないとは言いませんが、どこか思い通りにならない子への苛立ちを隠しきれませんでした。

のちに自身の欲求不満の解決のために子を従わせていたのだと親が気づき、この家族の問題は徐々に収束していきましたが、いかに子が親にわかってほしいと思うのかがわかると思います。

厚生労働省による「令和6年度自殺対策白書」によると、子どもの自殺の要因に関する推定は「親からの躾(しつけ)・叱責」「親子関係の不和」が高い値になっています。これまでに述べてきたような事情が含まれているのでしょう。