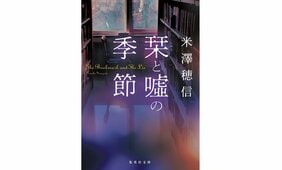

キャラクターの視点に立つと物語が違って見える

── 先ほど「キャラクターだからこそできること」という言葉がありましたが、最果さんはこの本の「はじめに」で、キャラクターだからこそ、「生身ではありえない高熱と残酷さを纏う」と書いていますね。

生身の人の人生や価値観について勝手に土足で踏み込んで考えるのは失礼ですし、暴力的なことかもしれません。でも、同時に、誰でも同じように色々考えて苦しんで生きているはずなのに、それを見せてもらうことがないのって、なんだかさみしいです。キャラクターに対して踏み込んで考えることで、人生の業や生きる意味、挫折、屈辱、執着といったものを知り、自分の感性で理解していく時、心から面白いと感じられます。それは、自分が生きている人生と同じ解像度で他者の人生を見られる、ということでもあります。

そうやってこの世界に多様な人生があると想像することで、自分の人生の大変さに対しても、俯瞰で見て面白がる視点を得ることができます。他人が荒波を乗り越えているのを見て「うわ、頑張ってるな」と思いながら、自分が荒波を乗り越えるイメージをする。自分の主観では恐怖でしかなかったことが、人生のワンシーンとして捉えられ、いかにそこを生きるか、みたいな視点になってくるのです。それはすごく勇気も湧くし、そして生きることが面白く感じられます。

── キャラクター単体ではなく、そのキャラクターが周囲の人々とどう関わっているかという視点でも考察されているのが興味深いですね。

私は普段の生活でも、一人で考えていることは自分の思考のごく一部でしかないと思っています。むしろ、他の人に対してどう思うか、何を感じるか、どう関わっていくか、という部分に自分の無意識が出てくるような気がします。

物語の面白いところは、一人の人間の考えが述べられているだけでなく、誰かと関わることでその人自身が表れてくるところです。日常の中で誰かの人生を深く見つめたり、他者に対する対応やそこから滲み出るその人自身を見つめることは難しいですが、物語では一人の人に注目し、ずっと追うことができるから、それができます。そうやってキャラクターを知っていく時間が私はとても楽しいです。

── 最果さんは一人のキャラクターに注目して物語を読むことを続けてこられたのですね。そうした中でご自身のキャラクター観に変化はありましたか。

人をものすごく好きだと思えたり、この人の味方をしたい、と強く思うのは、ある意味で乱暴なことかもしれません。例えばクラスの誰かを「この子だけを応援する」と言ったら色々な問題が起きそうだし、相手にとって迷惑かもしれない。でも、物語の中で「この子を応援したい」と思うのは問題ないんです。本気でそう思っていい。読み手側の自由です。

キャラクターに対して、完璧ではない、あまり好ましくない部分も含めて「この人物のこの選択を絶対に擁護してあげなきゃ」という前提で見る。その人の視点に立つことによって、自分から一生懸命その人の価値観を追いかけて寄り添ってあげる。その時、想像上のキャラクターであるにもかかわらず、親の愛や友達の愛に似たものが強く出てくる。それがすごく面白いなと思います。

その「愛」は、完璧なキャラクターにただ憧れるという素朴なものではなく、もっとずるずるした、腐れ縁のような関係になっていくのかもしれない。

連載されている漫画などでは、キャラクターを好きになってから話が進んでいくと、自分が思っていたのとは違う言動をするのを見て、その人物が嫌いになることもあると思います。でも、そこで嫌いにならずに、一生懸命理解しようとするのも私は好きです。そうすることで、そのキャラクターと私の間にある関わりが、重く、ドロドロしたものになっていく。その人が素敵だから好き、というだけでなく、「その人のことを知ってしまったから好き」になるんです。

そのキャラクターのことを深く考えることで愛情が深まっていく。そうなってくると、ファンというより、人と人としての愛、許しの愛のようなものになっていく。そんなふうに作品を知り、一人のキャラクターに入れ込んでいく楽しさは、物語だからこそ可能な、独特のものですね。

── 取り上げている人物の中で、さくらももこと太宰治だけは実在の人物ですが、二人とも、読者にキャラクターとして受け入れられてきた部分があったんだろうなと納得しました。私たちは、作品の中に登場するキャラクターを愛する一方で、その作者もキャラクター化したくなってしまうんですよね。

距離が遠いからでしょうね。私がキャラクターに対して踏み込めるのも、絶対に会うことがないし、一方的に愛しているからなんですよね。さくらももこさんも太宰治も私にとっては遠い存在だから、多少は踏み込んで書いてもいいのかなと思ったりします。愛があるという前提で。

なにより二人とも「キャラクター」として見られることにとても意識的で、その手のひらの上で想像を膨らまさせてもらっている、という感じもします。

── 『きみを愛ちゃん』を読むと、いろんな創作物を見る時にキャラクターの視点で考えたくなりますね。

それこそ私は『のだめカンタービレ』を千秋先輩の視点で見て、改めてこの作品が大好きになりました。物語は人生の交差点のようなところがありますが、だからこそそこにある人生の数だけ、物語は枝分かれしていて、それらを一つずつ楽しむことが読者にはできるのだと思います。『きみを愛ちゃん』は、そういう私の体験を文章で表現できたらいいなと思って書いた作品です。