座間事件の影響とSNS相談の限界

渋井 2003年をピークに全体の自殺者数は減りますが、20歳未満に限れば座間事件(註2)が起きた2017年からまた増えています。昨日(イベント前日の2025年6月27日)白石死刑囚の刑が執行されましたが……。

小林 たしかに増えていますね。やっぱり座間事件は怖かったですよ。9人亡くなったのは衝撃的だし、周りが気づかなかったというのも恐ろしいですよね。

渋井 そうなんですよ。現場を取材したんですけど、住宅密集地にある普通のアパートなんです。ここに9人の遺体があったとしたら、相当異状もあったはずです。

小林 なのに誰も通報しなかったんですね。今って他人に干渉しちゃいけないという「社会の圧」がすごくあるように思います。

話がそれますけど、以前、デパートのトイレの個室で母親が子どもをすごく怒鳴っていて、子どもが大泣きしてたんです。大声で泣いてるのに、並んでる人たちも知らんぷりで……。順番が来ても怒鳴り声が続いていたので、「大丈夫ですか?」とノックしたら、母親が出てきて「殴ってませんから、殴ってませんから」と……。たぶん私みたいなのは珍しいタイプで、他人の面倒ごとには関わりたくない人が多いんでしょうね。

渋井 たしかに事件にはできれば関わりたくない人が多いかもしれません。座間事件が起き、国は「死にたい人は、SNSに集まるんだ」と単純に考えました。「だったらSNSで相談を始めればいいじゃん」ということで、SNS相談が始まった。でも、自殺者は減らず、むしろ増えている。

小林 SNS相談というのは具体的にはどのようにやってるんですか?

渋井 Xで運営しているNPOもあるし、さっきの「生きづらびっと」のようにLINEでやっているのもあるし、ホームページ内のチャットを使っているのもあります。最近ではAIも導入されています。

小林 「生きるのつらいです」ってAIに言って、自動で応答されてもなんか虚しいですね。

渋井 初期対応だけをAIがして、深刻な人がいたら人間が直接カウンセリングをする形態もあります。

小林 まあ、そういうのを使わなきゃいけないくらい相談したい人が多いということなんですね。圧倒的にマンパワーが足りてないですね。

「絶対数が少ないから」と見捨てられる命

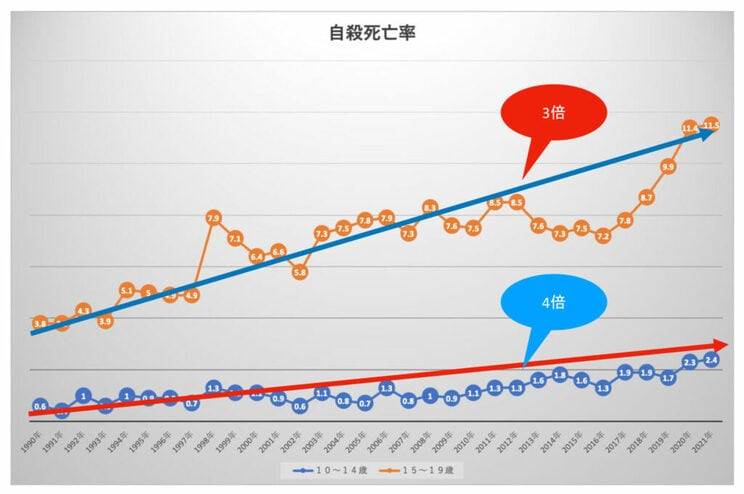

渋井 いちばん自殺者数が多かった2003年を100としたら、どれぐらい増減があるかをグラフにしたのが図3です。青が大人を含む全体の数です。2003年がピークだから、減り続けていますよね。赤い線が中高生だけの数なんですけど、これを見ると歴然で、小中高生だけとても多くなっている。

小林 子どもの方が今の社会の中で生きづらくてたまらないんですね。そもそも子どもの数自体も減少しているわけだから、割合でいったら子どもの自殺者数はとても多くなっているということですよね。

渋井 そうです。図4が自殺死亡率のデータです。死亡率は10万人あたりの自殺者数から算出します。下の青の折れ線グラフが10歳から14歳、上のオレンジの折れ線グラフは15歳から19歳です。

小林 10歳の子どもが死を選んでしまうのは、ショックですね……。

渋井 一桁台の年齢の子が自ら死を選択してしまうこともあるんです……。この図は1990 年を起点にしているのですが、10歳から14歳は4倍、15歳から19歳は3倍の率になっています。

小林 要因は全然わかってないんですか?

渋井 これも誰も調査・研究していないから、わからないんです。自殺対策基本法が成立したときに、法律を作った官僚と民間人が集まった会があって、そこで官僚たちに「大人の対策だけじゃなくて、子どものことも考えてくださいね」と伝えたところ、「子どもは自殺の数が少ないからね」と言われました。

小林 結局、数が大きくないと相手にされないのか……。子どもは圧倒的な社会的弱者で、自分から助けを求めても声が届きにくい。だからこそ、大人が助けていかないといけないですよね。

構成/佐野千恵美

(後編に続く)

註1)1998年、ドクター・キリコと名乗る男性が、インターネット掲示板を通じて知り合った女性に青酸カリを送付した自殺ほう助事件。その後、女性は送付された青酸カリを使って自殺。男性も自殺した。

註2 )2017年、神奈川県座間市で、SNSなどで自殺願望を投稿していた男女9人が殺害された事件。2025年6月27日、東京拘置所にて白石隆浩死刑囚の刑が執行された。