目的達成のあとに死を選ぶ人が多い

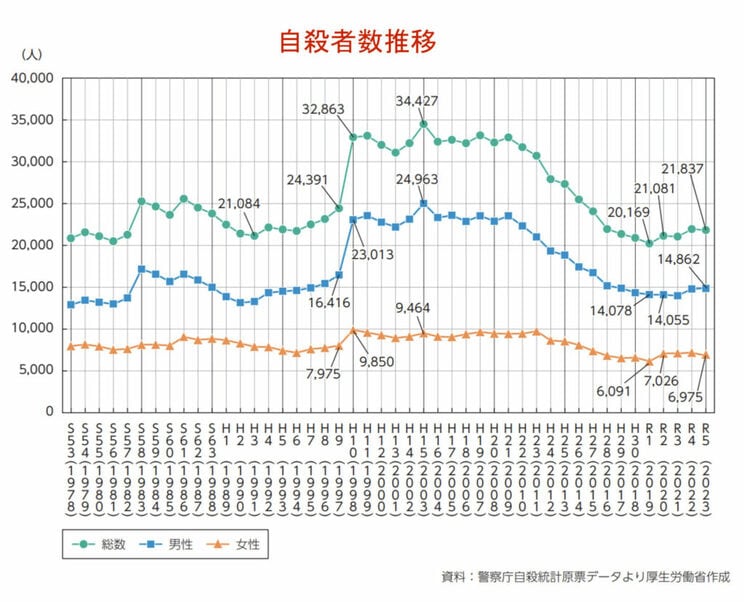

渋井 2006年に法律ができたことで、行政が対策を取る体制は整ったんですが、実際に減り始めたのは2012年からでした。東日本大震災が起こった2011年は、年間自殺者数の傾向が変わりました。

通常、自殺者が増える時期は年度末の3月がピークでしたが、2011年だけは5月がピークでした。3月に死にたかった人たちが、震災があったから2カ月は我慢したんです。でも、その末に2カ月後に亡くなってしまったとみられています。当時、僕も被災地で取材したのですが、行方不明になった自分の家族をようやく遺体安置所で見つけて、その後、遺体安置所で自殺するというケースもありました。

目的が達成されたときというのは意外と危ないんです。バブル期でも「借金返し終わった! じゃあ死のう」という人もいました。

小林 たしかに、私もブラック編プロに勤めていたときは、「校了したら死のう」と思っていました。「この号を出したらもう死のう」と思って、実際に手がけている号を出し終わったあとに、薬をいっぱい飲んでしまったことがありましたね。

渋井 奨学金を返し終わったら死ぬと決めているというケースも聞きました。

子どもの自殺が減った時代と、再び増えた理由

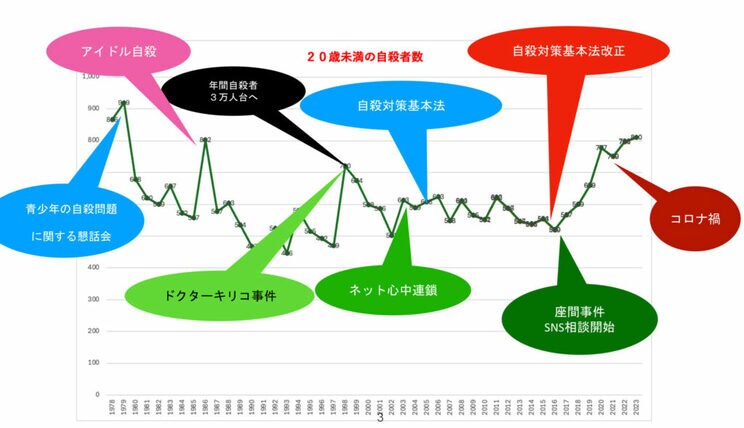

渋井 図1は全体の自殺者数で、図2が20歳未満の自殺者数の推移です。

小林 昔は子どもの自殺が結構多かったんですよね。

渋井 1970年代は多かったんです。1979年にユネスコが「国際児童年」を宣言してから、総務省の青少年対策本部が「青少年の自殺問題に関する懇話会」を作ったり、調査研究をするなど国が対策をして、数は一時的に減りました。

小林 対策に効果があったんですね?

渋井 実はそれもわからない。

小林 わからないんですか⁉

渋井 子どもたちの社会問題に関しては、自殺じゃなくて今度は校内暴力が増えたので、国は自殺の調査をやめてしまうんですよ。その後、やや増減を繰り返して、1986 年にまたどっと増えています。

小林 86年に何があったんですか?

渋井 岡田有希子さんというアイドルの自殺と「鹿川君事件」がありました。中野区の中学生が盛岡の駅ビルで「このままじゃ生きジゴクになっちゃうよ」という遺書を残して、自殺したんです。

小林 有名な事件ですよね。

渋井 そうです。教師も含めた葬儀ごっこが行われていた事件です。同じ年に2つの大きな事件があったので、自殺に関する報道の量も多く、それが子どもの自殺を誘発したのではないかとも言われています。

小林 報道などで自殺や自傷行為などが影響すると言いますからね。

渋井 ポジティブな情報よりもネガティブなものの方が影響しやすいと言われていますね。そうして、子どもの自殺は、86年以降はずっと微減や微増を繰り返していたのですが……。

本当につらいときは「死にたい」気持ちが希望になる

小林 図2に記されている出来事の中だと、ドクター・キリコ事件(註1)はすごく印象に残ってますね。私が精神科に入院していたときにドクター・キリコから青酸カリをもらったという人がいて、ずっとお守りみたいに持ってると言っていました。

渋井 ドクター・キリコが青酸カリを渡したのは、「いつでも死ねる道具が目の前にあるから、いますぐ死ななくてもいいでしょ」という意味があったんですよね。

小林 私も本当につらいときは余った薬をずっとプールしていました。本当につらいときって「死にたい」と思うことが希望なんですよね。今はめちゃくちゃ苦しいけど、死んだら楽になれるから、それだけを希望に生きてるという状態でした。だから青酸カリを持っているということの安心感はあったと思いますね。