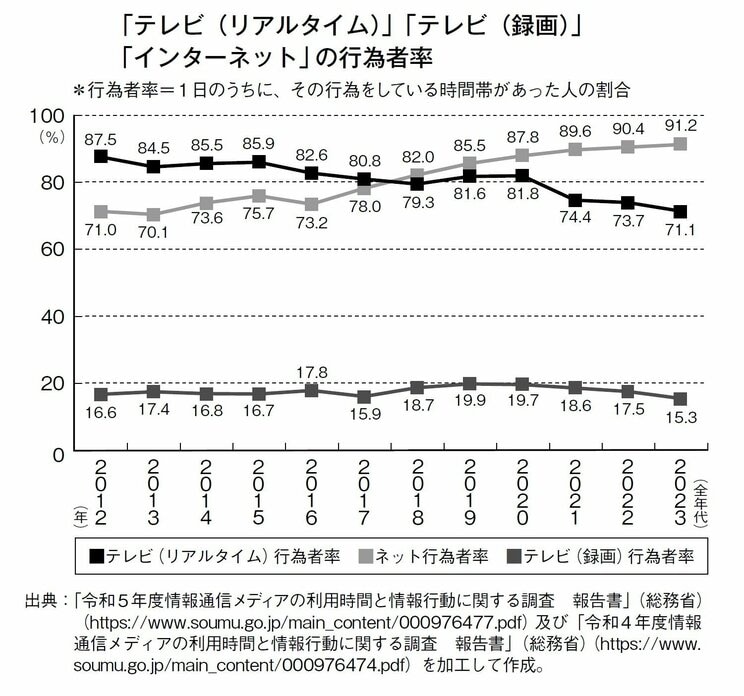

国民の16%がリアル視聴をやめた

「テレビ(リアルタイム)の行為者率」とは、耳慣れない言葉なので、少し説明する必要があるでしょう。ここでいう「テレビ(リアルタイム)」とは、録画やネット上での番組視聴ではなく、放送時間にテレビ番組を見ることを指します。

調査では、その「行為者率」を出しているわけですが、1日のうちに少しでも、リアルタイムでテレビを視聴している時間帯があれば、その人は「テレビ(リアルタイム)の行為者率」の中にカウントされます。

抽出されているのは「テレビを少しでも『リアルタイム』視聴する時間帯のある人」です。このことをどう捉えるかですが、考えてみると、数分の視聴であれば、「テレビを見ようとして電源を入れたけれど、面白そうな番組がなかったのですぐ消した」とか、「テレビを見る気はなかったが、病院の待合室でたまたま目に入った」といったケースも多いはずです。

このようなケースは、本当の意味で「テレビを見た」とは言えないでしょう。

ですから、ここで言う「テレビ(リアルタイム)の行為者=1日のうちに少しでもテレビを『リアルタイム』視聴する時間帯のある人」とは、「リアルタイムで、ある程度ちゃんとテレビを見た人」という意味ではなく、これは、私達が一般的に思い浮かべる「テレビを見ている人」のイメージとはいささかズレがあるかもしれません。

それでも、この調査は過去10年以上にわたって行われていますから、国民のテレビ視聴がどのように変化しているのかを、定量的に捉えることができます。なお、この調査は、平日と休日にわけて行われていますが、傾向としてはだいたい同じです。また、平日の「行為者率」は、調査対象日となった2日間の平均で算出していることも付け加えておきます。

まず注目してほしいのは、「テレビ(リアルタイム)の行為者率」の推移です。年によって多少の変動はありますが、長期で下落傾向が続いています。

2012年には87.5%であったものが、2023年には71.1%にまで低下しています。これは「この10年余りで国民の16.4%が、テレビのリアルタイム視聴をやめた」、と言い換えてもいいでしょう。テレビ局にとっては、相当大きな数字です。