『テクノ封建制』との出会いとバルファキスへの関心

――石田さんはどういうきっかけで本書を手に取ったのでしょうか。

石田 たしか、原書が出たのは2023年ですよね。僕はX(旧Twitter)で、著者のヤニス・バルファキスをフォローしているので、そこから知りました。

バルファキスは経済学者として、いわゆるオルタナティブな経済思想の旗手でもありますし、同時に現実の政治にも深く関わっています。ヨーロッパには主流派の経済学者も多くいますが、彼はその対極にいる、左派寄りの立場から「もう一つの世界」を模索し続けている人物です。

それに、2015年のギリシャ経済危機の際には、実際に財務大臣という政治的アクターとして発言し、重要な役割も果たしました。そのキャリアも含めて、彼は「今この見通しの立たない世界の中で、地図を描ける数少ない人物」のひとりだと思っています。

――最初に英語版の原書を読まれたときの率直なご感想をお聞かせください。

石田 とにかく語りがうまい。僕自身がもともと文学研究の出身ということもあって、語りの構成力にはとても敏感なんです。今回の本も、とてもよくできていると思いました。

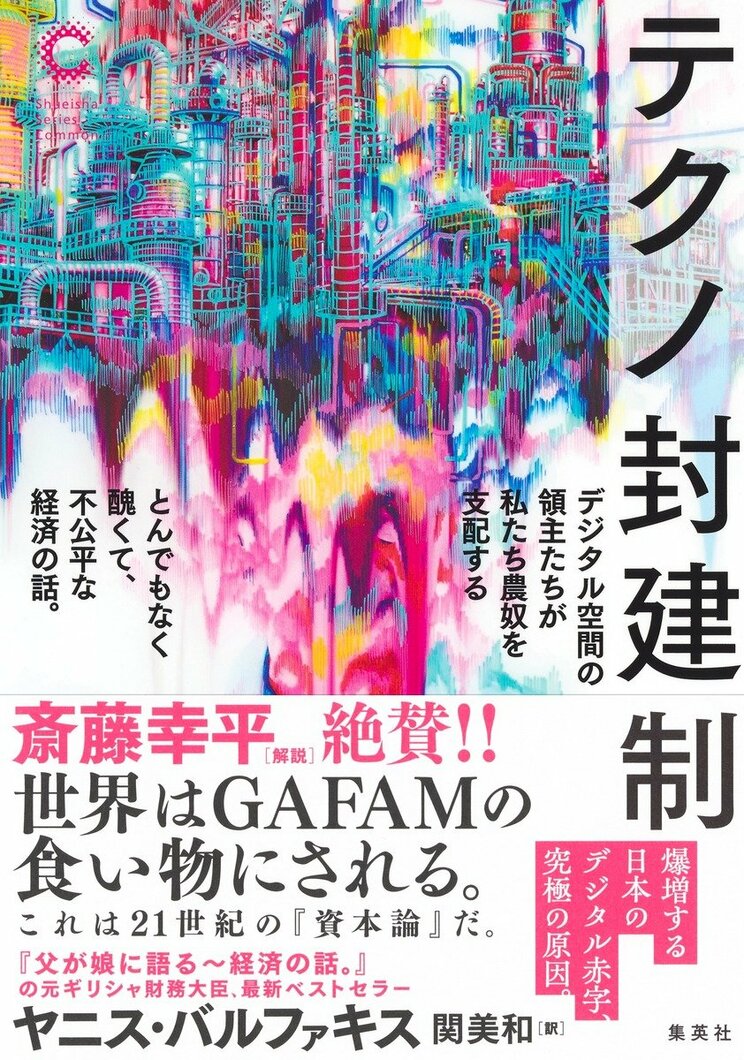

この本は、自分のお父さんに語りかける形式で書かれていますよね。以前には娘さんに向けて書かれた『父が娘に語る 美しく、壮大で、深く、とんでもなくわかりやすい経済の話。』という本もありましたが、今回は世代を遡って、お父さんに語る。

第二次世界大戦中にギリシャはナチスドイツの占領を受けましたが、バルファキスのお父さんは、それにつづく形で1946年から49年まで戦われたギリシャ内戦ではギリシャ民主軍の側で戦った元闘士で、戦後の独裁政権下では政治犯として強制収容所に入れられた経験を持つ化学者です。

テオ・アンゲロプロスの『旅芸人の記録』(1975年公開)とか『エレニの旅』(2004年公開)といった映画作品を観たことがありますか。あそこに描かれている時代です。

また、軍事政権の崩壊後は、知識を活かして鉄鋼業を興し、ギリシャ最大の鉄鋼会社を経営していた人物でもあります。科学と技術の深い知識をもち、戦争と独裁の歴史を経験し、社会主義者としての理想を掲げて戦後のギリシャの産業を興すという波瀾万丈の人生だったようです。

この本を読むと、お母さんも科学に深い知識をもつインテリだったようですね。そういった家族の物語が背景になって、本書の語りに深みを与えています。

半世紀ほど前のギリシャという国がどういうところだったのか。僕のような世代からすると、例えばコスタ=ガヴラスという映画監督を思い出すんです。