実は「家父長制」という言葉は曖昧である

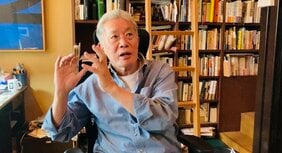

上野 こんばんは。こんなにも分厚い本に、よくぞご関心をお寄せくださいました。今の時代、本が売れません。翻訳書はもっと売れない。学術書はもっともっと売れない。そんな中で、こんな大ボリュームの翻訳書が出版されて嬉しいです(笑)。

今日はゲストに、一橋大学の佐藤文香さんを指名しました。佐藤さんが翻訳された本が『〈家父長制〉は無敵じゃない』です。簡単に紹介してくださいますか?

佐藤 はい。私はシンシア・エンローさんというフェミニスト国際政治学者の『〈家父長制〉は無敵じゃない――日常からさぐるフェミニストの国際政治』(岩波書店、2020年)という本を監訳しました。

上野 うまい具合に、この『〈家父長制〉は無敵じゃない』と、今回出版された『家父長制の起源』という本はお互いに補い合っているんです。「起源」というと、歴史をさかのぼってどう変化してきたかを考える時の概念です。学術用語で言うと「通時的」にどうだったのか、ということです。

それに対して、『〈家父長制〉は無敵じゃない』のほうは、家父長制というシステムが「そのつど、その場で」「たった今、あなたによって」再生産されていることを指摘した本です。

つまり、家父長制というのは盤石なものでもないし、永遠不滅でもないし、運命でもないというのが、両方を読むとよくわかる。しかも、皆さん自身も家父長制の再生産に荷担している共犯者なんだ、ということもよくわかります。

それにしても佐藤さん、最後に生き残ったのは「家父長制」という言葉でしたね。

佐藤 そうですね。

上野 「家父長制」という言葉はあいまいで、定義がはっきりしないということで、もともと評判が悪かったんです。家父長制という言葉が最初に出てきたころ、日本の学者はなんと言ったか。

「日本にはもう家父長制なんてありません。この国の“家”制度は、(太平洋戦争の)敗戦の時に民法が変わって、無くなりました」って言っていたんですよ。もう日本には家父長もいないし、家父長制も存在しないのだと。

でも、家父長制というのは時代と社会と文化に応じて、さまざまに姿を変えるものです。近代家父長制もあれば、前近代家父長制もあれば、中世家父長制もあれば、古代家父長制もある。イスラム家父長制もあれば、キリスト教圏家父長制もある。

こんなあいまいな概念、誤解を招くから使わないでおこうよということで、気の利いた学者たちは「“ジェンダー秩序”と呼び換えましょう」とか、「“ジェンダー体制”や“ジェンダーレジーム”と呼び換えましょう」なんて言っていたんだけど、結局それらの言葉は定着しませんでしたね~。

佐藤 上野さんは『家父長制と資本制』(現在は岩波現代文庫に収録)という本を1990年にお書きになっていますけれども、当時からやっぱり「家父長制」という言葉は評判が悪かったのですか?

上野 用語をめぐる論争がありました。でもね、今ではその辺の女の人たちの会話を聞いていると、普通に「家父長制がさ~」なんて言っている。あっ、もう完全に日常会話に定着した。最後に生き残ったのは「ジェンダーレジーム」ではなく「家父長制」だったなと。

こういう用語の問題がなぜ重要なのか。「家父長制」って言うと、ムラムラと怒りが湧いてくるでしょう。ウザい! という気持ちが心の底から湧くのよ(笑)。「ジェンダーレジーム」だとムカつかないでしょう。概念を聞いてムカつくかどうかって、実はとても大事なことなんですよ。