「男は狩りに女は赤ん坊と待っていた」はウソ。原始時代、女も小動物を狩っていた。最新の研究で明らかになった家父長制神話の真実

家父長制の起源――男たちはいかにして支配者になったのか #1

日本で経営者の女性比率が高い理由

上野 妻というのは、嫁いだ先の家にとってはよそ者でしょう。日本ってすごく不思議な国で、実は経営者の女性比率が世界的に見てもかなり高いんです。

なぜかというと、日本は各地に家業ビジネス(ファミリービジネス)が沢山あって、そのファミリービジネスの代表に後家さんがなる。

後家さんって言って、伝わるかしら? 夫に先立たれた妻のことね。元々よそ者だった、外から嫁いできた妻がその家の代表権を持てる。典型例が鎌倉幕府の北条政子ですよ。

中世には妻としての地位は上がった。妻の地位を基に、家の経営者として振る舞えるようになった。今でも日本は、家業経営者の女性比率がダントツに高い不思議な国なんです。

写真/Shuttersotck

写真/Shuttersotck

すべての画像を見る

妻としての地位が上がったけれども、一方で姉妹として、娘としての地位が下がった。どういうことか。古代は、妻と娘も相続権を持っていました。やっぱりお金を握っている人は強いです。貴族の娘たちや姉妹たちは相続権を持っていて、財産を握ることができていた。それが彼女たちの力になった。ヨーロッパの中世も同じです。貴族の女たちはちゃんと相続権を持っていました。

ところが、日本では中世にそれが無くなって、もっぱら男性が握るようになってしまった。その男性、つまり夫がいなくなると、ようやく妻が権力を丸ごと継承できるわけです。

日本には「後家楽(ごけらく)」という言葉があります。後家になると楽になって、よいことだらけ。夫に早く先立ってもらって、息子をマザコンに仕立てておいて、息子が次の戸主に、つまり家長になると、自分は「家長の母」の座に就くことができる。そうなれば息子を陰から支配して、力を振るうことができる。これを私は「皇太后権力」と呼んでいます。皇太后権力というのはインフォーマルな権力です。

3年前の大河ドラマを覚えていますか? 『鎌倉殿の十三人』。鎌倉幕府の時代を扱ったけど、あのドラマ、よくマザコンの主人公がお母さんのところにお伺いを立てに行くでしょう。

そういう「皇太后権力」というものが、日本の“家”制度の中では女に対する、人生最後のご褒美として待っていた。だから、嫁としてのつらい務めにも耐えることができたんです。

今回、この『家父長制の起源』を読んで、それからシンシア・エンローさんの『〈家父長制〉は無敵じゃない』も改めて読んで、私はやっぱりつくづく思いました。家父長制は女の協力なしでは持続しません。どこかでご褒美をもらっている女たちがいて、彼女たちは体制の維持を望んでいるのでしょう。

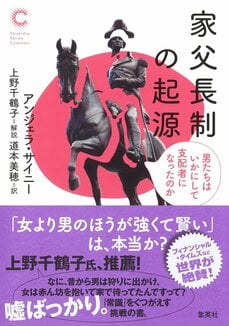

家父長制の起源 男たちはいかにして支配者になったのか

アンジェラ・サイニー (著), 道本 美穂 (翻訳)

2024年10月25日発売

2,530円(税込)

四六判/416ページ

ISBN: 978-4-08-737006-5

《各界から絶賛の声、多数!》

家父長制は普遍でも不変でもない。

歴史のなかに起源のあるものには、必ず終わりがある。

先史時代から現代まで、最新の知見にもとづいた挑戦の書。

――上野千鶴子氏 (社会学者)

男と女の「当たり前」を疑うことから始まった太古への旅。

あなたの思い込みは根底からくつがえる。

――斎藤美奈子氏 (文芸評論家)

家父長制といえば、 “行き詰まり”か“解放”かという大きな物語で語られがちだ。

しかし、本書は極論に流されることなく、多様な“抵抗”のありかたを

丹念に見ていく誠実な態度で貫かれている。

――小川公代氏 (英文学者)

人類史を支配ありきで語るのはもうやめよう。

歴史的想像力としての女性解放。

――栗原康氏 (政治学者)

《内容紹介》

男はどうして偉そうなのか。

なぜ男性ばかりが社会的地位を独占しているのか。

男が女性を支配する「家父長制」は、人類の始まりから続く不可避なものなのか。

これらの問いに答えるべく、著者は歴史をひもとき、世界各地を訪ねながら、さまざまな家父長制なき社会を掘り下げていく。

丹念な取材によって見えてきたものとは……。

抑圧の真の根源を探りながら、未来の変革と希望へと読者を誘う話題作。

《世界各国で話題沸騰》

WATERSTONES BOOK OF THE YEAR 2023 政治部門受賞作

2023年度オーウェル賞最終候補作

明晰な知性によって、家父長制の概念と歴史を解き明かした、

息をのむほど印象的で刺激的な本だ。

――フィナンシャル・タイムズ

希望に満ちた本である。なぜかといえば、より平等な社会が可能であることを示し、

実際に平等な社会が繁栄していることを教えてくれるからだ。

歴史的にも、現在でも、そしてあらゆる場所で。

――ガーディアン

サイニーは、この議論にきらめく知性を持ち込んでいる。

興味深い情報のかけらを掘り起こし、それらを単純化しすぎずに、

大きな全体像にまとめ上げるのが非常にうまい。

――オブザーバー

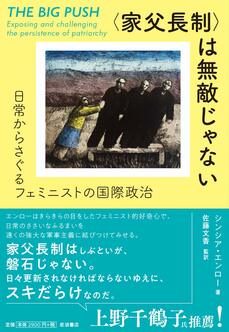

〈家父長制〉は無敵じゃない――日常からさぐるフェミニストの国際政治

シンシア・エンロー (著), 佐藤 文香 (翻訳)

2020/10/17

3,190円(税込)

246ページ

ISBN: 978-4000614252

家父長制とは、日常的な性差別や女性蔑視を支える考え方と関係性のネットワーク。トランプなど極端なタイプに目を奪われてはならない。日々の「取るに足りない」習慣こそが男性中心主義を強化し、ひいては軍事主義を支えているのだ。シリア内戦から軍事ツーリズム、兵士の妻からカフェテリアの女性まで、幅広い話題で家父長制の手強さともろさを論じる。率直な語りが共感を呼ぶ。