魚介が多いこと以外にも、ポルトガル料理には日本の家庭料理との共通点が割とあるような気がする。

たとえば、ポルトガル人はよく米を食べる。タコやアンコウのリゾットや、カモの炊き込みご飯など、「ポルトガル料理」として有名な米料理も多いが、地味に嬉しいのは、肉や魚の付け合わせとして米が出てくることだ。ヨーロッパでは付け合わせの炭水化物といえばジャガイモと決まっていると思っていたが、ポルトガルでは特に魚料理には米が添えられることが多い。それも、豆や菜の花を炊きこんであったり、トマトやパプリカのリゾットだったりと、それだけですでに一品料理として食べられそうなおいしさである。最寄りの小さな町の定食屋では、魚料理にはだいたいニンジンの炊き込みご飯がついてくる。私がその店に行くときは、たいてい魚そのものより、むしろそのご飯が目当てである。

すべての基本となるのがニンニクとオリーブオイルという和食とはかけ離れた食材であることを考えると不思議なのだが、日本の家庭料理と味の似た料理もある。

その最たるものが、私が密かに「赤い肉じゃが」と呼んでいる「ジャルディネイラ」だ。ジャガイモと牛肉(または豚肉や鶏肉)、タマネギ、ニンジン、グリーンピースなどを煮込んだ料理で、ニンニクもオリーブオイルも当然使われているし、トマトやパプリカも入っているのでスープは赤い。にもかかわらず、調味料が主張しすぎない調和の取れた優しい味はまさに肉じゃがなのである。

ほかにも、葉物野菜が多いところも日本を思い出させる。春にはカブの葉や菜の花を食べられるのが嬉しい。茹でたり、炒めたり、スープに入れたり、炊き込みご飯の具にしたりと大活躍だ。

カブの葉といえば、日独葡で売り方に違いがあって面白い。ドイツでは葉は捨ててしまう部位だ。いわゆる「意識の高い」オーガニックの市場でさえ、葉つきのカブを買った後、店の人が親切で葉をちぎって捨てようとするのを慌てて止めることが何度もあった。

「葉なんかどうするの?」と訊かれて「食べる」と答えたら、あきれ顔で「人間はウサギじゃないよ」と言われたこともある。

日本ではカブは葉つきで売っている。

そしてポルトガルでは、なんと葉は別売りという商魂たくましさである。カブ本体と葉は最初から切り離して、別々に売られているのだ。しかもカブよりも葉のほうが値段が高い。

逆に日本とポルトガルの大きな違いは、一人前の天文学的な量である。

個人的好みで魚のことばかり書いてきたが、ポルトガル料理には当然肉もある。私たちが暮らしているのは山奥なので、村人はほぼ全員が魚より肉派だ。鶏や豚、牛のみならず、飼っているヤギやウサギも食べる。冬の狩猟期には日頃畑を荒らす憎き猪を捕らえて、やはり食べる。

ポルトガルの肉料理には、ニンニク、パプリカペースト、ワインなどでしっかり下味がついている。初めて地元のヤギ肉のオーブン焼き「シャンファナ」が出てきたときには、その黒っぽい見た目にひるんだものだが、下味のおかげか臭みはまったくなかった。いまではヤギ肉料理は好物だ。

しかし量が半端でない。昔の村では、皆がヤギ、豚、鶏を飼っていたにもかかわらず、肉はもちろん卵さえ現金や別の物に換えるための売り物であって、普段の生活では口に入らなかったという。肉を食べるのは年に2度、クリスマスと村祭りのときのみだった。鶏肉と卵も、食べられるのは病人と妊婦だけだった。だからこそ、田舎ではたくさん食べることが豊かさの象徴であり、「よい食事」とは「大量の食事」のことなのだ。

ポルトガルに限らずヨーロッパではどこも食事の量は多いが、近年、都会ではそうでもない。ドイツから来た私たちがポルトガルの食事の量に驚くのは、引っ越し先が田舎だからなのか、それともポルトガルという国全体に、どこか時代をさかのぼったようなところがあるからなのか。

*

さて、我が家では食い意地が張っているのは日本人である私のほうで、ドイツ人である夫は気に入ったものなら毎日同じで平気だ。要するに食に執着がないのだ。

外食が好きなのも私のほうだ。まだベルリンに暮らしていて、ポルトガルの家が別荘だったころには、限られた時間でドイツでは食べられないもの(特に魚介)をいろいろ食べなくては! と、私はそれこそ血眼であった。(ドイツ在住の日本人ならわかってくれるだろう。)市場で魚介を買うのもレストランに行くのも真剣勝負である。

一方の夫は、やはり限られた時間で庭の自動灌漑システムを構築しなくてはと、こちらも血眼だった。

「今日は○○にあるレストランに行ってみよう」と、庭で穴を掘っている夫に提案したら、

「そんなことより俺にはもっと大事な仕事があるんだ!」と土まみれの顔で返され、喧嘩になったこともある。どちらも必死だった。

夫がそんなふうなので、料理をするのは必然的に〇〇が食べたいという欲がある私となる。夫は後片付け担当だ。

そんな夫が唯一熱心に作るのがケーキである。好みは酸味のある果物を使った伝統的なドイツのケーキだ。

夫の焼くケーキとは正反対に、ポルトガルの菓子は甘い。カステラなどポルトガル由来の日本の菓子からもわかるように、こちらでは菓子といえばカスタードクリームなど卵をたっぷり使ったものが主流だ。砂糖もおしみなく使う。グラシンダが村の夏祭りのためにケーキを作る際、1キロの砂糖袋をどばっと全部ボウルにあけたのを見て、思わず「ひいいっ」と声が出たこともある。

肉と同様、かつての村では砂糖は高級品で、甘いものは滅多に食べられなかった。ただ妊婦だけは好きなだけ菓子を食べてよかったそうで、グラシンダによれば、昔は皆が子沢山だったのはそのおかげだということだ。村の年配の人々は、気が遠くなるほど甘いケーキを焼くことで、甘いものを好きに食べられなかったかつての恨みを晴らしているのだろう。

とはいえ、バナナを生地に練り込んで砂糖を極限まで減らした夫のヘーゼルナッツケーキは、グラシンダと子供たちはもちろん、基本的には見知らぬものを食べないグラシンダのお母さんアセニョーラにまで大好評で、グラシンダは夫に熱心にレシピを訊いていた。その後、彼女の作るケーキやプリンは甘さが控えめになってきたような気がしないでもない。

逆に夫の焼くドイツのケーキにも、ポルトガル菓子の影響が及びそうだ。ベルリンにいたころは、季節になると友人や親族から「今年はいつ焼くの?」と催促の電話があるほど人気だった、夫オリジナルのルバーブケーキ。ポルトガルの山奥ではルバーブが手に入らないのだが、ケーキ食べたさに、夫はドイツから持ち帰ったルバーブを庭に植えた。

育ちつつあるルバーブを見ながら、来年には食べられるかもしれないケーキに思いを馳せていたら、ふと、あの酸味の強いケーキには、生クリームよりも、ポルトガルの菓子に多用されるカスタードクリームが合うのではないかと思いついた。思いついたらもうそれ以外の組み合わせは考えられない。

料理っていうのはこうやって異国の要素を互いに取り入れながら発展していくんだなあ――レストランで食べ切れずに持ち帰った茹でバカリャウに醤油を垂らしながら、そんなことを考える。

しかし、グラシンダが出してくれる料理の量が減る気配だけは、いまだにない。

(つづく)

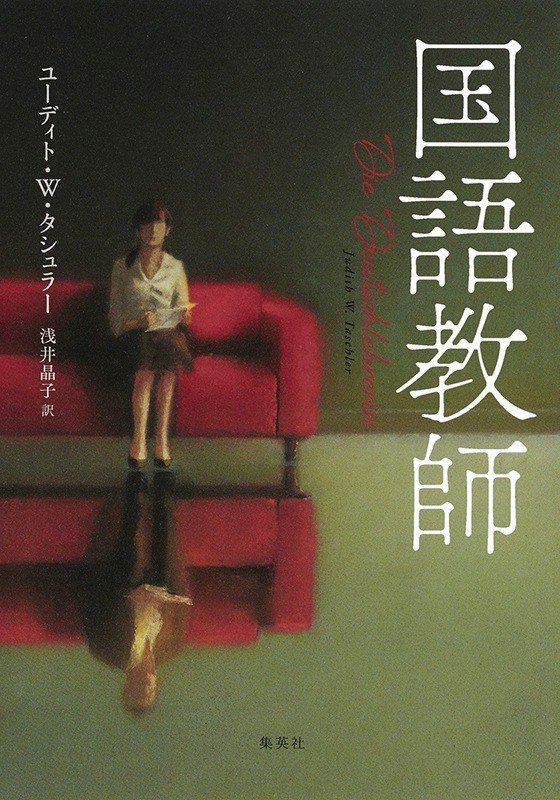

関連書籍

集英社

定価:本体2,600円+税